【省制】

行省制开始于元朝。元世祖一方面将尚书省并为中书省,总理朝政,另一方面,又在各地设立若干“行中书省”,作为中书省在外地的代理机构。这在最初,还只是一种临时设置,而且只管军事;后来遂演变为兼管民政,其长官也成为地方官吏。元灭宋后,行省制便成为元朝的行政单位。这样,“省”也就由中央机构的称呼变成了地方政府的称呼。

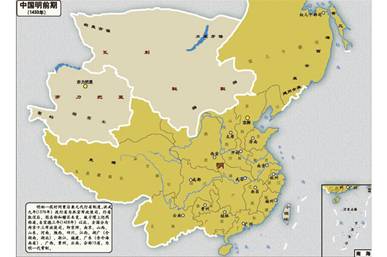

明代洪武九年,朱元璋取消行省制,以承宣布政使司为最大的行政区划,由布政使总一省之行政大权。但因为布政使司实际上同于行省,故人们仍习惯称省。明代成为四级行政区划系统。

明代洪武九年,朱元璋取消行省制,以承宣布政使司为最大的行政区划,由布政使总一省之行政大权。但因为布政使司实际上同于行省,故人们仍习惯称省。明代成为四级行政区划系统。

清初沿袭明制,开始也只是十五布政使司。光绪十年,置新疆省光绪二十二年,改福建省台湾府为台湾省,光绪三十三年,改东北三将军辖区为奉天、吉林、黑龙江三省。加上原有18省,便成为23省。但光绪二十二年已将台湾割给日本,故史称22省。22省之外,尚有内、外蒙古及西藏、青海。

到了民国,北洋政府在22省之外又设热河、察哈尔、绥远、川边四个特别区域,国民党政府又将这四个特别区域连同宁夏、青海建为六省。加上原有22省,便成了28省。再加上西藏、外蒙两个地方,共30个省级区划单位。1945年后,日本归还台湾省,即为1个省级单位。

同学们,现在让我们进入 本章小结 环节继续学习吧!