【佛教东传与佛教典籍】

一、佛教的东传

东汉初期,佛教的传说已经进入东土。后来两个著名僧人迦叶摩腾、竺法兰来到洛阳,开始翻译佛经,他们主要译了《四十二章经》,这四十二章就相当于佛经的选译,这是中国最早以汉语所表达出来佛教教义。

汉末魏晋时期是佛经的翻译期。更多的西域僧人来到中国,如安息的安世高、安玄从来,月氏的支娄迦谶、支曜从来,天竺的竺佛朔,康居的康孟详等,都从事佛经的翻译工作,大小乘佛教的基本经典已经传入。

六朝时期是佛教整合期,一是佛教与玄学结合起来。二是在编纂佛经的背景下,规定戒规,形成禅法。这一时期,也有很多高僧继续翻译佛经,如鸠摩罗什,初学小乘,后遍习大乘,尤善般若。

隋唐是中国佛教的自化期。这一时期的佛教大致分为空宗和有宗两大派别。空宗以三论宗、天台宗、禅宗为主,侧重讨论诸法皆空,认为讨论万物皆空的本质,以性空之理破斥妄相;而有宗以唯实宗、华严宗、净土宗为主,主要讨论万物假象的形成,以我、法实有而论性空。有宗和空宗只是相对而言,并非截然对立,不过是各有侧重。上述六宗加上密宗和律宗,合称大乘八宗。

二、佛典编纂

佛教在翻译的同时,开始逐渐结集,编纂成目,便有了佛典。西晋荀勖的《晋中经簿》收录佛经。东晋时,支敏度撰《经论都录》、《经论别录》,通录古今,似乎有了一定的分类。东晋时,释道安的《综理众经目录》,所收录自安世高至法立,共十七家,按翻译者年代、书的性质、经注等次序,逐家立目。

阮孝绪作《七录》,以《佛法录》为外篇第一,内分“戒律”、“智慧”、“疑似”、“论记”五类,以及释宝唱的《梁世众经录》把佛经单列。宋王俭《七志》把佛经单列一录,附于《七志》之后。南齐时,有释王宗的《众经目录》,通录古今,并分“大乘”、“小乘”收录经典。? 隋开皇间释法经编《众经目录》,又把“经”“律”“论”分开、“大乘”“小乘”各列一录;经、律、论三藏以外的书分为抄录、传记、著述三集编目。

唐高宗麟德元年释道宣撰《大唐内典录》十卷,按代记人,并分出大小乘,立“有目阙录”,专门收录散佚的佛经,在同一佛经中,选择翻译最好的录入。开元十八年,释智升撰《开元释教录》二十卷,分“总录”、“别录”二部分。正录总括群经,而别录分有译有本录、 有译无本录、支派别行录、删略繁重录、补阙拾遗录、疑惑再详录、伪妄乱真录七种,对佛经进行文献意义上的梳理。

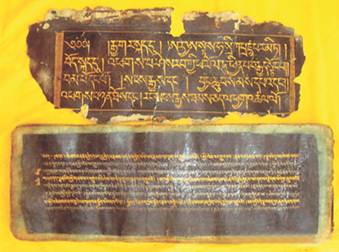

《大藏经》是汇集佛教一切经典成为一部全书的总称,主要由经、律、论三部组成,又称“三藏经”。经藏著录佛陀指导弟子修行所说的理论,律藏记录佛教信徒制定的日常生活所应遵守的规则;论藏著录佛弟子们为阐明经的理论的著述。

同学们,现在让我们进入 道教 环节继续学习吧!