当前位置:课程学习>>第三章 市场无形的手——价值规律与市场机制>>文本学习>>知识点四

知识点四 市场供求机制

供求机制是指商品的供求关系与价格、竞争等因素之间相互制约和联系而发挥作用的机制。供求关系,是指商品的供给数量与需求数量之间的对比关系。

1.需求

在市场经济条件下,谈到需求,总是指对商品的有货币支付能力的有效需要,即买者在某一特定时间内、在一定价格水平条件下愿意而且能够购买的某种商品的数量。

商品价格是决定需求的首要因素。只有知道了某种商品价格,同时知道货币支付能力的大小,才能确定对该种商品的有效需求。在买者的货币支付能力一定的条件下,用它除以商品的价格,得到的就是对该商品的有效需求的数量。这用公式表示就是:

Qd=m/p (公式1)

上式表明了有效需求与价格和货币支付能力之间的基本关系。其中Q表示市场需求,m表示货币支付能力,P表示价格。根据该式,在货币支付一定的情况下,商品的价格水平越高,需求量就越小,反之则相反。这是需求与价格之间的一般关系。

决定需求的第二个重要因素是买者的货币支付能力。一般说来,在商品价格一定的条件下,买者的支付能力越大,对这种商品的需求量就越大,反之则相反。货币支付形成对商品购买数量的约束,因而在经济分析中又称为预算约束。而在其他条件不变的情况下,购买者的预算约束的宽松程度,是由其收入水平决定的。也就是说,货币支付能力与收入成正比。事实上,由于存在发达的信用体系,作为全部个人收入加总的社会总收入,在正常情况下总会转化为各种商品市场上的支付能力。收入变动通过货币支付而对商品需求的影响,可以用收入弹性来衡量。所谓收入弹性,是指需求变化的百分比与收入变化的百分比之比,即

ey=(△Qd/Qd)/(△Y/Y) (公式2)

公式2中的Y表示收入。一般而论,生活必需品的收入弹性较小,而非必需品的收入弹性较高。

决定某种物品需求弹性大小的因素很多,一般来说有以下几种:

(1)消费者对某种商品的需求程度。越是生活必需品如食盐、蔬菜,其需求弹性越小。奢侈品的需求弹性大。

(2)商品的可替代程度。如果一种商品有大量的替代品则该商品的需求弹性大,如饮料;反之则需求弹性小,如用油。

(3)商品本身用途的广泛性。一种商品用途越广如水电,其需求弹性就越大,反之一种商品用途越窄如鞋油,其需求弹性就越小。

(4)商品使用时间的长短。使用时间长的耐用品比如电视、汽车的需求弹性大,而晚报等易抛品商品需求弹性小。

(5)商品在家庭支出中所占的比例。比重小的商品如筷子、牙签等,其需求弹性小,而电视、汽车等商品比重大,需求弹性也大。

需求弹性对企业营销的影响很大。例如,生产饮料的企业,对价格的调整就要非常谨慎。因为饮料的需求弹性很大。类似的饮料(如各种可乐或各种果汁或各种奶茶)除非做特别的品牌包装促销,不然价格不会相去太多,如果某饮料突然涨价,就会让顾客转往其他品牌的类似饮料,顾客迅速流失。这种取代性商品众多、需求弹性很大的商品,价格调高将会导致销量迅速变化。

如果商品需求弹性很小,企业提高价格,需求量减小不多,收入会升高,反之降低价格,收入会降低。如果商品富于弹性,企业提高价格,需求量减少很多,收入会降低,反之降低价格,收入会增加。因此企业制定价格时必须考虑到商品的价格弹性,弹性低不妨提高价格,弹性高就降低一点价格。

除以上因素之外,影响需求的因素还有人们对各种商品的需要结构,即各种商品在人们的总需要中所占的比重。需要结构与自然条件、传统习俗、流行时尚、社会制度、经济发展所处阶段等多种因素有关。其中,社会生产力的发展水平或经济发展阶段,是起决定作用的因素。一般说来,在欠发达阶段,生存资料在总需要中所占比重较高;而在比较发达的阶段,享受资料和发展资料所占比重较大。

相关商品的价格是影响需求的另一个因素。这里所说的相关商品,是指具有替代性和互补性的不同商品。替代性商品是指具有类似使用价值的商品,比如大米和面粉,他们都具有解除饥饿的使用价值。对于具有替代性的两种商品,其中一种的价格上涨,而另一种的价格不变,前者的需求就会下降,后者的需求则会上升。这是因为,在获得大体相同的使用价值的前提下,购买者为了得到更大的利益,会将一部分货币支付转向价格相对下降的商品。所谓商品的互补性,则是指对一种商品的需求会连带产生对其他商品的需求。例如,对汽车的需求,会引起对汽油的需求。

在上述所有决定市场需求的因素中,相关商品价格的变动对需求的影响,显然是间接的,因为它对需求的影响是以商品比价变动引起的货币支付转移为中介;需要结构也只有通过货币支付才能转变成有效需求,因而其影响也是间接的。而商品价格和货币支付能力两个因素则对需求起着直接的决定作用,是市场需求形成的关键因素。商品价格是价值即第一种含义的社会必要劳动时间的货币表现,而货币支付能力从本质上说是第二种含义的社会必要劳动时间的货币形式。在货币作为流通媒介和支付手段的条件下,如果第一种含义的社会必要劳动时间给定,从而价格一定,那么,第二种含义的社会必要劳动时间规定的社会总劳动中可用于某种使用价值生产的那部分的数额,总是由一定数量的货币支付能力间接地表现出来的。与此同时,对产品的社会需要,也就转化为由价格和支付能力这样两个货币量值决定的有效需求。

对某种商品的全部市场需求,是众多的个人需求的总和。对这种商品的货币支付能力的总额,也是众多个人的支付能力的加总。如果假定对某种商品的总支付能力不变,并且将对某种商品的市场需求当作因变量,把价格当作自变量,可以得出这个商品的需求函数:

Qd=f(p) (公式3) |

这样,在一个需求一价格平面上,可以根据这个函数画出需求随价格变化的曲线,即需求曲线(为了简化论述,我们将需求曲线画为一条直线)。

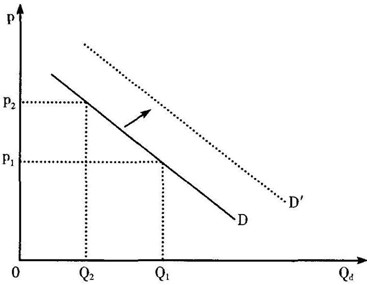

图3-1 需求曲线

在图3-1中,实线D和虚线D’是两条位置不同的需求曲线。需求随价格变化而沿着需求曲线的变动,叫做“需求数量变化”。当价格由P1变为P2,需求沿实线D由D1变为D2。而需求曲线有D向D’的平行的位置移动,称为“需求变动”,这是由价格之外的其他影响需求的因素的变动引起的。支付能力m的提高会使需求曲线向右上方移位,反之则向左下方移位。

需求数量变化过程中,需求数量对价格变动反应的程度,称为需求弹性。需求弹性用需求数量变动的百分比与价格变动的百分比来表示,其公式是:

ed=(△Qd/Q)/(△p/p)=-(△Q/△p)•(p/Q) (公式4)

根据需求弹性绝对值的大小,可以区分出需求弹性的三种主要类型:(1)ed>1,即弹性充足,这意味着需求数量的变化程度大于价格的变化程度;(2)ed=1,即弹性为一,这意味着需求数量与价格的变化程度相等;(3)ed<1,即弹性不足,这意味着需求数量的变化程度小于价格变化程度。除这三种情况之外,还有两种实际经济生活中较少发生的极端类型,即无限弹性(ed=∞)和完全无弹性(ed=0)。需求弹性的大小是由什么因素决定的呢?第一,是商品在人们的需要结构中所处的层次。一般而言,生存资料即必需品的需求弹性较小,比如粮食,因为它是生存所必需,人们不会因价格上涨而不吃饭,也不会因价格下跌而多吃许多饭。相反,非必需品即享受资料和发展资料的价格弹性则较大。第二,是商品用途的多寡。用途越广,需求弹性就越大,反之则反是。第三,是替代品的数目和相似程度。某种商品的替代品的数目越多,替代品的使用价值与被替代的商品越接近,这种商品的价格稍有上涨,人们就会转而购买替代品,而这种商品的价格稍有下降,人们则会放弃替代品而购买这种商品。因此,在这种情况下需求弹性较高。第四,商品的使用寿命也影响需求弹性。一般来说,耐用程度较高的商品需求弹性较小。第五,时间也是影响需求弹性的因素。需求弹性在短期内较小,而在长期内较大。因为,如果时间很短,人们往往来不及用价格下跌的商品来替代其他商品;而在较长的时间内,这样做的可能性就较大。

2.供给

市场供给是指卖者或供应者在一定时期内、在一定的价格水平下愿意且能够生产和出售的商品数量。日常经验告诉我们,随着某种商品的价格上涨,其市场供应量会逐渐增加;而在相反的情况下,供应量则会减少。显然,对于以盈利为经营目标的商品生产者来说,价格上涨意味着盈利前景看好,这时增加供应是合理的。而价格下跌则不仅意味着盈利减少,而且还可能使销售收入小于成本即发生亏损,这时减少以至停止生产是合理的。简言之,价格的变动是以引起生产者的盈亏状况的同方向变动为中介机制,导致商品供应量的同方向变动的。

供给函数来描述商品供应量与价格变动对应的变化:

Qs=f(p) (公式5)

公式5中Qs表示市场供给。这个函数的一阶导数为正数,即dQs/dp>0。这意味着价格越高,供应量越大。依据这个函数,将供应量随价格变化的轨迹画在价格一供应量平面上,就得到一条需求曲线(为了表述方便,这里画成直线):

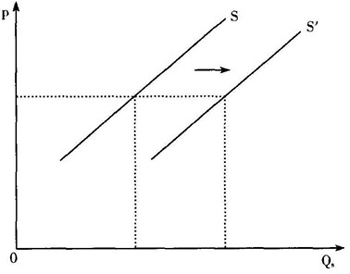

图3-2 供给曲线

同区别需求数量变化与需求变动相似,也应当将“供给数量变化”与“供给变动”区分开来。前者是指部门平均生产条件和平均劳动生产率不变时供应量因价格涨跌而发生的变化,后者则是部门平均生产条件和平均劳动生产率变化引起的供给曲线的变动。在价格一供应量平面上,前者表现为供应量随价格变化而沿着一定供给曲线的移动,而后者则表现为供给曲线的位移,如图3-2中所示的曲线S向S’的移动。从该图可以看出,S向S’发生位移后,相对于同一个价格,生产者愿意提供的供应量增加了。这是部门内不同生产者的生产条件普遍改善、劳动生产率普遍提高的结果。

与需求弹性相对应,也存在着供给弹性。它是用供应量变化的百分比与价格变化的百分比之比表示的供应量对价格变化的反应程度,其数学形式与需求弹性一样,区别只是它取正值而需求弹性取负值:

es=(△Q/Q)/(△p/p)=(AQ/Ap)•(p/Q) (公式6)

与需求弹性类似,供给弹性也有弹性充足(es>1)、无弹性(es=1)和弹性不足(es<1)三种主要类型。无限弹性(es=∞)和完全无弹性(es=0)也是较少发生的极端情况。供给弹性的大小,主要是由产品生产周期长短、投入品的价格和所需自然资源的稀缺程度决定的。生产周期较长、投入品价格较贵、所需自然资源稀缺程度较高,供给弹性就较小。

3.供求关系与均衡价格的形成

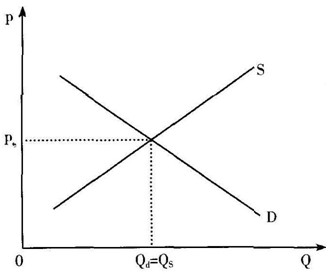

通过分别考察需求和供给我们已经知道,在货币支付能力等因素不变情况下,相对于一定的价格,就有相应数量的供给和需求。从这个意义上说,价格决定供给和需求。但是,另一方面,供求的对比关系因为价格之外的其他影响因素的变化而发生的改变,又会反过来影响价格,导致价格的变动。日常的经验告诉我们,由于供求的不一致,市场价格处于经常的波动之中,时而上涨,时而下跌。现在,就让我们来考察供求对价格的影响,并以此为出发点说明价值规律的要求是如何通过供求对比变化引起的价格波动实现的。供求对比关系无非有三种情况:(1)供求相等;(2)供大于求;(3)供不应求。供求相等,又称为供求均衡,这意味着在当前价格条件下,需求方所愿意购买的数量正好等于供应方所愿意出售的数量。这时的价格,称为均衡价格,它与商品价值正好相等。如果我们将商品的需求曲线和供应曲线画在同一个价格一数量平面上,那么由这两条曲线的交点决定的价格即为均衡价格,而与这个价格对应的交易量称为均衡交易量。在图3-3中,纵轴上的点Pe为与商品价值相等的均衡价格,横轴上的点Qd=Qs为供求相等时的均衡交易量。

图3-3 均衡价格与均衡产量

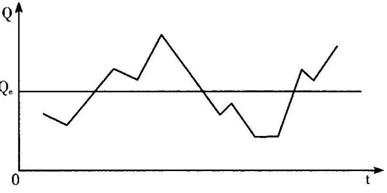

在现实的经济生活中,供求均衡往往是转瞬即逝的,而市场的常态是供求的非均衡。由于不同商品生产者之间信息的不对称以及市场信息的不完善、不完全,商品的供应与需求的不一致,就成为经常和大量发生的现象。这也就意味着,市场价格经常处于与商品的社会价值相偏离的状态。但是,这并不意味着价值规律失去作用。恰恰相反,供求变动导致的价格对商品社会价值的偏离,正是价值规律作为商品生产的内在必然性发挥作用的机制。商品价格始终围绕着一个“引力中心”在波动。凭借这个机制,价值规律的要求是作为一种趋势在或长或短的时期内得到贯彻的。

图3-4 实际产量的波动

过以上关于市场机制的讨论,可以得出这样一个结论:价值规律作为商品经济或市场经济的内在规律,是通过市场主体之间的竞争,以及由竞争引起的供求变动和相应的价格波动来贯彻的。正如马克思在讨论供求关系时指出的:“要使一个商品按照它的市场价值来出售,也就是说,按照它包含的社会必要劳动来出售,耗费在这种商品总量上的社会劳动的总量,就必须同这种商品的社会需要的量相适应,即同有支付能力的社会需要的量相适应。竞争,同供求关系的变动相适应的市场价格的波动,总是力图把耗费在每一种商品上的劳动的总量归结到这个标准上来。”