当前位置:课程学习>>第一章 全球地表形态与全球气候>>电子教案>>知识点一

知识点一:内力作用下的全球地表形态

(二)大洋的发展与大陆的分合

大洋的发展与大陆的分合是相辅相成的。一方面,在大洋洋脊处不断涌出新的洋壳,另一方面,在海沟处又不断潜没旧的洋壳,大约经过1~2亿年洋底就更新一次,所以洋壳是年轻的。在板块构造驱动力的作用下,不同的大洋从无到有,从小到大,或从大到小,从小到无。也可以说从陆地演化为洋底,又从洋底演化为陆地(甚至成为高耸的山地),与此相对应,大陆分而又合,合而又分。如此看来,岩石圈表面就是由若干变动着的洋盆和漂移着的大陆组成的。

1.大洋的发展

大洋的发展可分为胚胎期、幼年期、成年期、衰退期、终了期、遗痕(地缝合线)等阶段。大陆裂谷如东非大裂谷、莱茵裂谷、贝加尔裂谷等被视为大洋发展的胚胎期,它们正处于产生新地壳、两侧陆块将要外移的前夕。大陆裂谷进一步发育就进入了大洋发展的幼年期,如红海、亚丁湾,其洋壳年龄不超过二三千万年,更年轻者如加利福尼亚湾,其年龄不过几百万年。这时大陆岩石圈完全断开,大洋地壳在其间涌出,并成为两侧岩石圈板块之间的离散边界,迎进了海水。幼年洋进一步扩张,两侧大陆愈漂愈远,其间逐渐形成成年洋,如大西洋、印度洋和北冰洋等。据霍尔姆斯估计,如果扩张速率以每年5cm计,最多经过1亿年即可造成一个新的“大西洋”。成年洋继续发育就进入大洋发展的衰退期,如太平洋,在各大洋中,太平洋的年龄最大,为过去泛大洋的收缩,估计面积已减少了1/3,这是大西洋和印度洋产生并扩张的必然结果。地中海可代表大洋发展的终了期,它是昔日辽阔的特提斯洋(即古地中海)经过长期变化,逐渐闭合的残留部分,至今塞浦路斯岛上还留有大洋洋脊的遗迹。大洋发育的最后阶段是遗痕(地缝合线),以喜马拉雅山脉为代表,它是由印度-澳大利亚板块和亚欧板块相撞而形成的。

2.大陆的分合

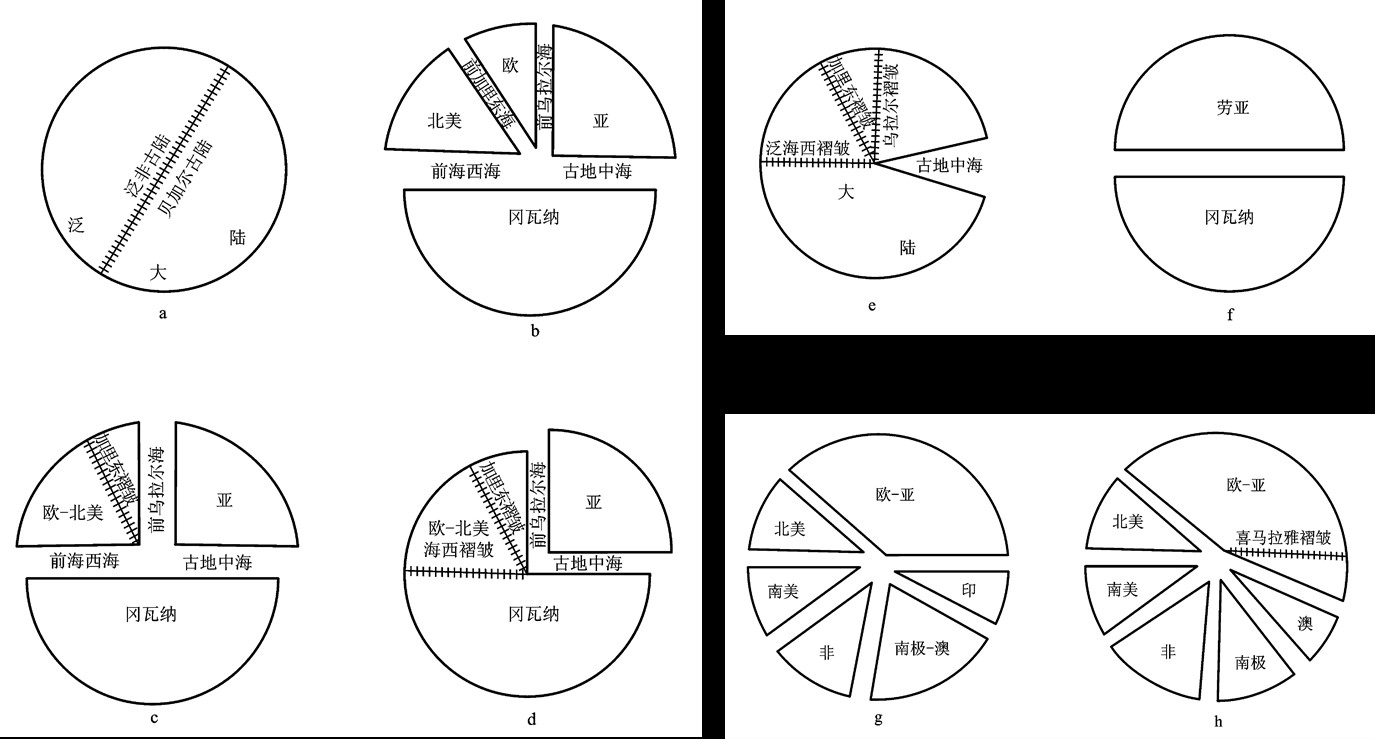

大陆自距今7亿年的前寒武纪以来,经历了合、分、再合、再分的过程,大陆相继发展演变,同时产生各地质时期的褶皱带(见图1.1.2)。

图1.1.2 世界海陆演化模式

资料来源:刘德生主编.世界自然地理(第二版).北京:高等教育出版社,1986,13页.

图中的字母分别标识:a.前寒武纪;b.寒武纪;c.泥盆纪;d.上石炭纪;e.上二迭纪;f.中生代早期;g.上白垩纪;h.新生代。所绘缝合线表示陆地板块的合成。

根据全球海陆演化模式,可以展望世界地表形态的未来。随着大西洋和印度洋的继续扩张,太平洋将进一步缩小,印度和非洲陆块将继续北移。印度陆块的北移在一定时期内将使喜马拉雅山、青藏高原等继续抬升,直到印度南缘出现海沟时,挤压应力才得以消失。非洲陆块的北移将使比斯开湾逐渐闭合,地中海完全消失,非洲与欧洲相连接,其间隆起高大山系。东非大裂谷最终完全裂开,形成新的大洋,非洲大陆解体。澳大利亚陆块将继续北移,先与马来群岛碰撞连接,最后可能与亚洲陆块相遇或彼此相擦而过。北美西部的加利福尼亚湾将进一步裂开,圣安德烈斯断层以西的陆块将随太平洋板块向北漂移,成为孤立的岛屿。最后,各大陆将在太平洋的位置上相遇、汇聚,太平洋完全闭合,亚洲与北美大陆连接,巨大的山系将在其间崛起,一个新的泛大陆将告诞生。

(三)板块构造学说研究的新进展

板块构造学说对于地球表层的运动有两点基本的假定:⑴板块的内部是刚性的,是没有相对运动的;⑵运动集中发生在板块的边界,而板块的边界是狭窄的。

当前对板块构造理论的深入研究就集中在这两点基本的假定上。第一点,板块的内部是不是刚性的?Cupta认为,美国新马德里地震(1811年)、印度的拉杜尔(Latur,1992年)和古吉拉特(Gujarat,2001年)等地震均发生在板块内部,最近发生的许多地震也多出现在板块内部。这些充分表明,看似稳定的大陆,但却并不像以前想象的那样稳定,板块内部不是完全刚性的,它存在着相对运动。因此,我们面临的挑战是如何在半刚性的板块中(纵向或横向)确定应力、应变和变形过程的分布。第二点,板块边界问题。研究表明,板块边界变形带是相当宽的,经常向大陆内部延伸数千公里,如阿尔卑斯—喜马拉雅山系和南北美洲西部的科迪勒拉山系。这些板块边界带占据了整个地球面积的15%。现在,几乎所有的构造活动,所有的非气象灾害,特别是火山和地震,均发生在这个带上,因此板块边界带无论从科学上还是从社会影响上都成为较为关键的研究区域。

研究现代构造运动的基本方法之一是分析地震活动性。美国的地震活动性,无论是近200年来6级以上的历史地震,还是近10年的小震活动,都表明板块边界带是相当宽的,其宽度可达北美大陆宽度的1/3。板块边界带由此成为活动构造的主要研究对象,而活动构造研究又与自然灾害密切相关,成为近年来地球科学的一个热门课题。

无论从科学的角度,还是从减灾的角度,未来构造活动的研究应突出两个内容:⑴关注大陆。相比较而言,海洋是年轻的,而大陆则古老。尽管海洋覆盖了地表2/3以上的面积,但仅记录了地球最后5%的历史,大陆才是记录地球全部历史的档案馆。此外,主要的自然灾害多发生在大陆,且破坏性大,这也是地理学更注重的是陆地系统而不是海洋系统的原因之一。⑵关注大陆当前的活动,而不是古老的历史。在大陆上,早期构造活动和近期构造活动并存。早期的构造与地球的演化和资源、能源等问题有关,近期的构造活动则与环境和灾害等问题密切联系。为了减灾,为了人类自身的根本利益,当然应着重加强对近期构造活动的研究。事实上,减灾目前已经成为推动地球科学研究的主要动力之一。

美国自然科学基金会从1995年起,连续资助了大型的国家研究计划即“活动构造与社会”(Active Tectonics and Society),资助强度为4000万美元/年。近年来举办的一系列国际学术会议,新设立了研究活动构造的专题会议,例如:⑴1999年国际地球物理和大地测量联合会,设立了跨五个学科的专题会议,其主题是综合地球物理、地质和地球化学研究的大陆岩石圈结构。⑵2000年的西太平洋地球物理会议S2专题,讨论活动构造和大陆地震。⑶2000年5月31日至6月2日,欧洲地震学会专门召开题为亚欧—非洲西部边界(亚述尔群岛—突尼斯)地球动力学的国际多学科会议(见http://www.roa.es/azores-tunisia.html);⑷2001年美国地球物理春季年会,设立了特别综合专题,其论题为“大陆板块内地震:印度古吉拉特邦7.7级地震(2001年1月26日)等。