当前位置:课程学习>>第一章 全球地表形态与全球气候>>电子教案>>知识点四

知识点四:内外营力引发的全球性自然灾害问题

一、全球性自然灾害问题引起国际社会的普遍关注

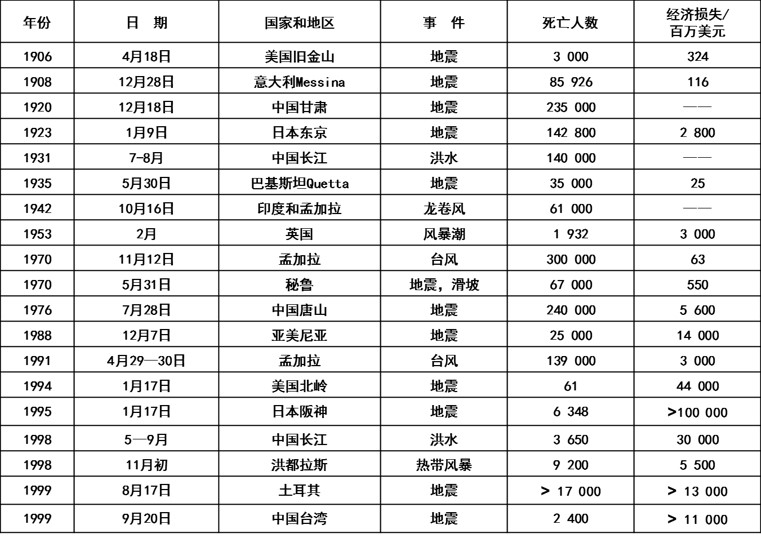

地球的岩石圈、大气圈和水圈等不断发生变化,其结果往往产生多种多样的 自然灾害,严重影响和破坏人类赖以生存的生态环境,同时对人类自身构成严重威胁,甚至造成巨大损失(见表1.3.1)。

表1.3.1 20世纪一些重大自然灾害

资料来源:陈颙等.人类活动、自然灾害和活动构造研究.第四纪研究,2001,第21卷,第4期,315页.

同时,随着世界人口激增、城市化进程的加快以及人类对自然资源掠夺性的索取和对自然环境的破坏性开发,造成了越来越严重的空气、水和土地的污染,由此引发了频繁发生的更为严重的自然灾害。事实上,人类活动及其影响对地球环境的干扰和破坏,就其大小和速率而言,已可以与许多自然灾害相匹敌。

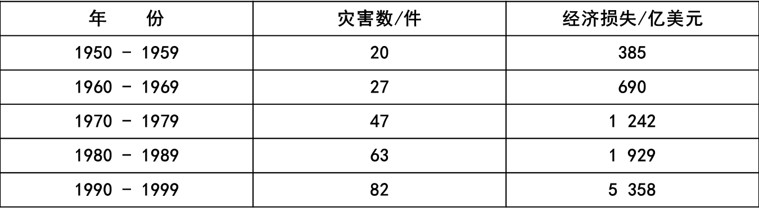

此外,全球经济的发展,社会财富的剧增,城镇等聚落和人类经济活动场所的扩展又使自然灾害袭击的对象发生了巨大的变化,随着时间的推移,自然灾害发生的频率和所造成的损失有越来越大的趋势(见表1.3.2)。这就表明,现代社会遭受自然灾害的易损性(Vulnerability)在加大。

表 1.3.2 20世纪后50年,每10年重大自然灾害统计

严酷的事实摆在世人面前,并引起国际社会的普遍关注,人们在努力探讨灾害发生的背景及其成因,积极采取各种措施防灾、减灾。世界减灾活动由联合国“国际减轻自然灾害十年”(IDNDR)秘书处领导,参加的成员包括联合国常驻协调员、各IDNDR国家委员会、国际组织和地区组织、科学协会和一些大学、公司以及与IDNDR秘书处保持经常性联系的非政府组织。1994年在日本横滨召开了世界减灾大会,并提出了横滨战略和行动计划,该成果在1994年联合国大会上得到通过。

关于全球性灾害发生的背景及其成因,有的学者认为:一是因全球气候变暖深刻影响致灾因子的长期变化趋势;二是由于人类社会灾害易损性增大、抗灾能力相对下降的结果。作为防灾、减灾的对策,国际上得到广泛承认的灾害响应理论认为:区域灾害是人类居住环境各组成要素之间的不平衡所造成的,这种不平衡只能通过人类活动(管理和规划)才能得以改善。IDNDR委员会根据1994年世界减灾大会的有关决议,于1997年1月批准实施的国际合作项目“面向可持续发展的减轻自然灾害”中就充分反映了这种观点。

灾害的形成是致灾因子对承灾体作用的结果,故没有致灾因子就没有灾害。国际上对致灾因子的分类,一般是首先划分成自然致灾因子与人为致灾因子,然后根据致灾因子产生的环境进一步划分为岩石圈所产生的致灾因子——如火山、地震、滑坡、崩塌、泥石流等;大气圈、水圈所产生的致灾因子——台风、暴雨、风暴潮、海啸、洪水、干旱等;生物圈所产生的致灾因子——病害、虫害等以及来自天外的致灾因子——太阳耀斑爆发、太阳磁场变化、太阳黑子增多、陨石撞击地球等。

由于各个圈层上发生的致灾因子主要的或直接的同自然环境的灾变有关,因此我们更关注的是自然因子。

二、火山喷发与地震带的活动

(一)火山喷发

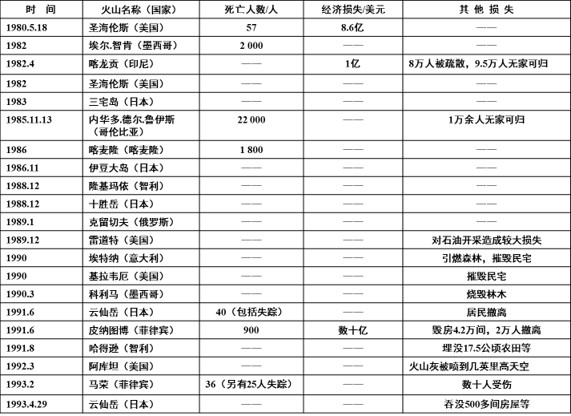

火山灾害是“国际减灾十年”活动的一项主要预防灾种。火山灾害包括火山喷发所产生的巨量火山灰,炽热的火山碎屑熔流,致命的含硫磺气体以及爆炸、岩崩、滑坡、次生泥石流等带来的灾难性后果。尤为严重的是火山喷出的炽热碎屑流,其覆盖面积可达几百平方公里,引燃地面附着物或造成森林大火。火山喷发的突然性和极快的扩散性,可以在瞬间摧毁村镇、房屋、道路、桥梁以及大面积农田,破坏通讯设施、水电枢纽,甚至造成巨大的人员伤亡和财产损失。据史料记载:公元79年意大利维苏威火山喷发,便一举掩埋了庞贝古城,1815年印度尼西亚坦博拉火山喷发,造成松巴哇和龙目岛上的8万人死亡。据联合国统计,最近400年全球火山喷发已夺走26.6万人的生命,有5%的火山喷发造成了灾难,10%造成了人员伤亡。另据韩振海等人的统计,从1980年5月至1993年8月的13年中,全球发生21次火山喷发活动,造成2.6万多人死亡(见表1.3.3)

表1.3.3 1980年5月~1993年8月全球火山灾害

资料来源:根据韩振海等人. 火山灾害及其监测预防. 自然灾害学报,1993, 第2卷, 第4期, 86~87页, 整理而成.