当前位置:课程学习>>第二章 全球陆地自然带>>电子教案>>知识点二

知识点二:自然地理环境的整差理论和地域分异

地域分异规律,是人们对地理环境各种分异现象的理性认识,各种分异现象都是客观存在的,但如何认识、理解这些现象,从中总结概括出规律性的认识,并进一步加以运用,深化对地理环境的理解,是地理学的一项主要的理论任务。

目前,对地域分异规律的认识很不一致,甚至出现相互矛盾的现象。对地带性学说存在广义和狭义的两种不同理解。广义的理解认为,“地带性包括三个组成部分:①纬度地带性,②经度地带性,③垂直地带性”。《中国综合自然区划(初稿)》(1959)亦采用从广义来理解的地带性规律。狭义的理解,如伊萨钦科(1958)、胡焕庸(1964)等主张地带性主要是指纬度地带性,也就是指热量或温度随纬度而变更以及随之而引起的其他方面的带状变化。需要说明的是,本书采用的是狭义的地带性概念,即主要是指纬向地带性。

纬向地带性规律的形成,是地带性分异因素——太阳能在地表分布不均而呈现东西向带状,致使受其影响的温度、降水、蒸发、气候、风化、成土过程和植被等呈带状分布的结果。纬向地带性规律一方面表现为延续于所有大陆的世界性地带,如苔原带、针叶林带和热带雨林带等,这是全球性地带;另一方面则表现为地带段性,它不是延续于所有大陆,而是在非地带性因素的影响下,使纬向带发生变型,形成一些地方性地带。

地球上的许多地带是非连续的,有些地带仅仅形成于大陆边缘地区,另一些地带则常常分布于大陆内部地区。非地带性规律一般表现为两个方面,即经向地带性和区域性。其中经向地带性经常表现出由海洋向内陆变异的规律性。一般在沿海和内陆之间形成若干个特征迥异的自然地理单元,它们可以跨越几个纬向自然带。经向地带性的形成,取决于海陆分布、距海远近、地形结构和大气环流的某些特性等的相互作用。而区域性分异则取决于地质构造所形成的地貌特征和由此而产生的气候、水文、土壤、植被等的差异。

垂直地带性规律是在地带性因素和非地带性因素共同制约下形成的。地质构造和山地地形是垂直地带性形成的根本前提,而山地气候条件(水热及其对比关系)随高度发生的垂直变化则是垂直地带性形成的直接原因。垂直地带性既受地带性因素的影响,也受非地带性因素的影响,但它既不同于地带性规律,又不同于非地带性规律,属于基本分异因素相互作用下的派生的分异规律。

20世纪中叶,C.特罗尔提出了关于地球表面地理实体、景观型的生态系统三度空间排列的比较地理学观点,在高山研究中引入“三维地带性”的概念,在山地自然地理研究中得到广泛的应用。

任何一个地方的垂直自然带都是纬向、经向和高度变化因素对自然环境共同影响和作用的结果。因此,就一个山地或高原而言,“三维地带性”的概念包含着两层含义。一是“三维分异”,即任何一个地带可以同时沿纬度、经度和垂直递变方向分异,其空间分异是三维的,水平地带和垂直地带同处于一个三维空间之中。二是“三位一体”,即一个地带所具有的带谱,是纬向地带性、经向地带性和垂直地带性共同作用的产物。这种相互联系和差别,是自然界矛盾对立与统一的反映。

所谓“三维结构”,即以三维的坐标轴来表示自然地理环境的空间分布,可以得出下列函数式:s=f(W, J, G)。即:任何一个地点的自然地理环境,应该是纬向变化因素对自然环境的影响(W),经向变化因素对自然环境的影响(J)和高度变化因素对自然环境的影响(G)的函数。显然,在平原地区,G为常数或接近于常数,这样,函数式可化为s=f(W,J)。同理,在面积不大的山地,W,J可视为常数或接近于常数,如此,函数式又可改写成s=f(G)。数学分析的目的在于弄清不同的规律,找出其间的数学相关或建立三维结构的数学模型和图表系统。但实际情况并非如此简单。任何一种自然现象的空间分布规律都是非常复杂的。W,J,G亦不是某个单因子,而是相互联系、相互制约的多种因素的综合,要用数学公式准确求出它们的复杂变化,还有待进一步探索。

与此同时,我们也必须看到,地表的自然地理地带性是复杂历史过程的产物,它具有进展特征或残存特征,当然也处在不断变化之中。因此,任何自然地理环境不仅占有三维空间,还延续于整个时间过程。仅靠“三维结构”来解释显然是不够的,如果兼顾空间和时间(历史)因素来解释,将更合乎事实,这已引起人们的极大关注,但自然地理四度时空的研究还很不深入,有待今后努力。

上述各种不同的地域分异规律,既是截然对立的,“非此即彼”的;又是相互渗透的,“亦此亦彼”的。它们在整个自然地理环境的形成和演化过程中,具有相互制约性。

地带性规律和非地带性规律是两种基本的、互不从属的地域分异规律。自然地理环境结构的形成,是地带性因素和非地带性因素矛盾斗争的结果。在地带环境内部,这两组因素对立斗争,各自企图使自然区域的特征具有自己的形式,所以,地带性因素与非地带性因素之间的矛盾,乃是自然区域的基本矛盾。因此,每个自然区域既包含地带性特征,也包含非地带性特征;既是地带的一部分,也是地区的一部分;非地带性规律破坏地带性规律,创造带和地带内部的差异性;地带性规律也破坏非地带性规律,创造地区内部的差异性;在自然界中,没有纯粹地带性的自然区域,也没有纯粹非地带性的自然区域。

自然地理环境结构的形成,是纬向地带性占主导,还是非纬向地带性占主导,这主要决定于该地理环境的具体条件和发展历史。对纬向地带性表现最为有利的条件,存在于绝对高度较小的大陆上的广阔平原、高原地区以及大洋的表层之中。而地理环境的非纬向地带性,则决定于地表的起伏情况、洋流、大气环流的某些特性,以及部分地决定于海岸轮廓及陆地的巨大面积。在形成一个纬向自然带的诸因素中,气候、植被、土壤和动物界的相互作用及其综合影响是十分明显和重要的。从这一方面看,它们是形成纬向地带性结构的主要因素,其中气候总的变冷和变暖,会引起自然带的移动和变迁,因此不难看出,气候在形成纬向地带性中起着主导作用。在形成非地带性的结构中,地质构造、海陆分布、地表形态、洋流等都有很大影响,尤其是具有特定空间、规模、轮廓的地貌结构(如山地高原地形)对破坏纬向地带性的表现及形成非地带性结构方面,起着主导作用。各大洲地理环境结构的形成,主要是该洲地表结构与其他地理要素(主要是气候)间矛盾的对立统一。

(二)世界自然地理环境的区域分异

根据地域分异规律,全球自然地理环境首先表现为地带性差异和非地带性差异。如前所述,陆地上主要可分为11个自然带,这是全球第一级地带性差异;此外全球地表又可分为6块大陆和4片大洋,这是全球第一级非地带性差异。

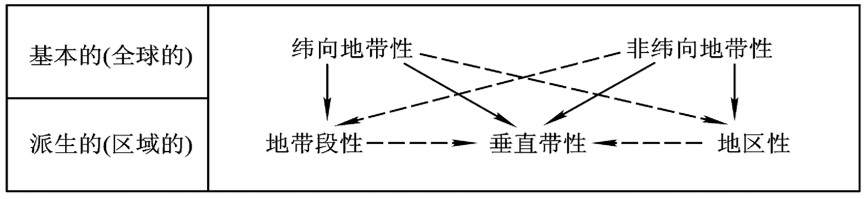

区域性的分异规律是在基本的分异因素——地带性因素与非地带性因素的相互作用下形成的。地带段性是地带性因素在非地带性因素作用下产生的纬向地带的变型;地区性(大地构造––地貌规律性)是非地带性因素叠加了地带性因素的影响;至于垂直地带性,也是地带性因素与非地带性因素相互作用的结果(图2.2.1)。

各大洲和各大洋都可以根据地域分异规律进行进一步的划分,这样,全球七大洲共可分出30个自然地理大区和101个自然地理副区。

图2.2.1 地域分异规律相互关系