当前位置:课程学习>>第六章 亚洲>>电子教案>>知识点二

知识点二:工业化与代表性国家

一、亚洲的工业化与地域格局

(一)亚洲工业化的时空过程

起源于欧洲的近代工业文明在产业革命以后的两个多世纪以来,通过殖民、对外侵略、资本输出和贸易等途径,向包括亚洲在内的非欧洲地区扩散和渗透,致使人类社会在短短的两百多年时间内经历了前所未有的巨大变革。

与欧美不同,亚洲的工业化经历了相当曲折的历程。

亚洲有很大范围内属于季风气候区(尽管成因有不同),在自然界的恩惠下,亚洲很早就产生了高效率的农业,创造了灿烂的农业文明和自给自足型的农业社会,从而形成了缺乏交流、对土地高度依赖和保守的经济社会特质,这些显然不利于工业文明的产生。至于冷湿气候和贫瘠土壤条件下的欧洲,其经济社会则建立在农产品和手工业产品的交易基础之上,地理大发现、重商主义、产业革命都与其贸易和对外侵略紧紧联系在一起。

亚洲的工业化是在由帝国主义列强建立的不平等的资本主义国际分工体系下起步的。工业化所需的资本和技术来自宗主国,工业开发集中于为宗主国服务的资源开发和初级产品加工领域;产业间缺乏关联;有限的盈余在资本主义垂直分工体系下被列强剥夺,无法积累工业化所需资本和技术;由于陷入“贫困的恶性循环”中,也无法形成市场基础。

除了早在19世纪后半期完成明治维新而建立资本主义制度的日本,于20世纪初完成产业革命之外,亚洲其他国家和地区真正的工业化始于第二次世界大战以后。亚洲的工业化道路经历了从进口替代到出口导向的过程,经济起飞展现出从日本→亚洲“四小龙”(韩国、台湾、香港、新加坡,以下简称NIEs)→马来西亚、泰国等东盟国家→中国、越南、印度的空间扩散过程,而起飞出现的先后顺序,在很大程度上取决于步入出口导向型工业化战略的时期。

1.进口替代工业化

所谓进口替代工业化,简言之就是用国产化工业品替代进口品,是为减少对发达国家资本和技术的依赖,从发达国家的竞争攻势中保护本国幼稚产业,建立本国完整的产业体系而采取的“内向型”工业化战略。进口替代通常采取保护与鼓励齐头并进的措施,一方面对国外的产品设定高的关税或非关税壁垒,另一方面对国内产业提供各种优惠政策。进口替代一般经历消费品国产化→中间产品国产化(原材料、零部件等)→资本品国产化(生产设备)的依次递进过程,这往往需要很长的发展过程。

进口替代工业化在菲律宾、泰国、马来西亚以及中国等亚洲国家取得了一定成效,然而不久却遇到其局限性。首先,亚洲国家除极少数二、三个大国外,其余各国国内市场普遍狭小,工业难以实现规模经济;其次,即便进口替代取得成效,那也只是消费品的国产化,中间产品和资本品的对外依赖不仅没有下降反而更加深,从而严重影响对外贸易的收支结构。总之,进口替代工业化战略未能取得预期成果,于是自20世纪60年代起,一些国家和地区开始转向出口导向型工业化。

2.出口导向型工业化

依据比较优势原则参与国际分工,把所生产的具有国际竞争力的产品向国外出口,以此带动国民经济增长,即为出口导向型工业化。在亚洲,日本于20世纪50年代、NIEs在60年代、东南亚国家和中国自80年代以来依次采取了这一战略。60年代使亚洲国家和地区的出口导向型工业化成为可能的国际因素是:世界经济的空前繁荣,关税及贸易总协定(GATT)体系下世界贸易的自由化,交通通讯等克服空间距离的技术大发展,跨国公司以对外直接投资的方式寻求低成本生产基地等。通常亚洲国家和地区的出口导向工业化,又是在政府强有力的经济干预下进行的。为提高本国产品在国际市场上的竞争力,政府采用了降低汇率、提供出口补贴和出口信用、设立出口促进机构、建设出口加工区等诸多政策支持措施。在国内,支持出口导向型工业化的最主要的资源莫过于劳动力的大量供应。亚洲历史上高生产率水田农业普遍使亚洲国家和地区形成了庞大的人口规模,普遍重视教育的文化特性,使这些劳动力即使在贫困状态下也力求受到教育,低工资、勤劳、适应能力强的劳动力,是东部亚洲实现工业化的最重要的资源。

到20世纪80年代,东南亚、中国等国家也开始开放国门、大力发展出口导向型工业。其内外条件在很大程度上同60年代非常相似,不同的是:由于冷战结束,全面进入经济全球化时代,贸易和投资更加自由化;跨国公司的全球经营更为活跃;机电一体化革命和IT(信息技术)革命为后起国家的工业化提供新的发展机会和新的活力等。还有一点需要补充的是,在这一时期同属亚洲并与之有密切联系的日本、NIEs等经济先行起飞的国家和地区正进入新一轮产业升级阶段,遂把国(区)内失去比较优势的产业或生产工程向邻近后发国家转移,从而为中国、东南亚国家的工业化提供了外部机会。

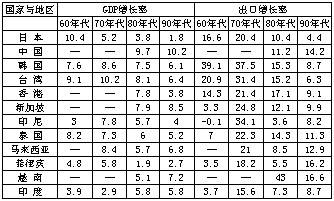

依靠外部资源和外部市场发展制造业,以此带动经济起飞;起飞之后内需扩大再拉动经济增长,是亚洲太平洋地区外向型经济增长的基本机制。在此过程中,出口是推动经济增长的主要动力。如表7.2.1所示,在20世纪后半期,亚洲主要国家和地区的出口增长率大大超过GDP增长率,尤其在经济起飞阶段,出口拉动作用更为显著,充分证明了出口导向型工业化的成效。

表6.2.1 亚洲主要国家(地区)GDP和出口增长率 单位:(%)

资料来源:据[日]《亚洲经济2000》第293、312页数据制表。

3.新一轮混合型战略

实际上,许多亚洲国家的工业化道路并非那么简单,在不同产业领域和同一产业的不同发展阶段,进口替代和出口导向是互为转移的,表现出“混合型”战略特点(参看图6.2.1)。 中国作为发展中大国,改革开放以来的“再度工业化”(相对于改革开放前)过程也表现出两种战略并存的特点,如其劳动密集型纺织工业和率先完成进口替代的家用电器以及电子通信设备工业倾向于出口导向,而资本密集的钢铁、石油化工等基础材料工业和汽车等工业则处于进口替代阶段。只不过与改革开放之前不同,外资企业和民营企业广泛参与了这一进程。