当前位置:课程学习>>第六章 亚洲>>电子教案>>知识点二

知识点二:工业化与代表性国家

(四)首都圈一极化的国土构造

1.高密度的城市国家

韩国是世界上人口密度最高的国家之一。在总面积只有9.9万km2的国土上,生活着4 797.7万人口(1999年),人口密度达481/km2,若排除城市国家和人口100万以下国家,韩国的人口密度居世界第三位。若考虑其国土的2/3为山地,不难想象实际人口居住之稠密程度。战后的工业化伴有急剧的城市化过程,大量农村人口涌入城市,城市化率从1960年的39.1%上升到1999年的87.6%。目前全国共有277个城市,其中人口超过100万的城市有汉城、釜山、大丘、仁川、光州、大田、蔚山等7个,这些城市吸引了全国近一半人口。

2.首都圈一极集中

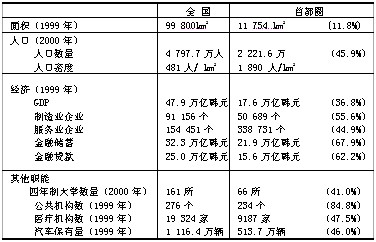

韩国有句俗话: “马送济州岛,人送汉城”,充分体现了韩国社会中的所谓中央指向传统。加上在国家现代化进程中中央政府所发挥的权威作用和政企一体化的特殊背景,还有追求集聚效应的经济规律等,这些因素都促使韩国形成人口和经济向汉城及其周围高度集中的国土构造。首都汉城特别市在20世纪80年代末成为人口超过1 000万人世界特大城市,目前全国近1/4的人口生活在汉城。邻近汉城的仁川(汉城的门户)广域市和京畿道的人口增长速度一直远远高出全国平均水平,结果半径60~70 km的首都圈吸引了全国45.9%的人口。可以说,在过去40年来所增加的2 200多万人口的3/4流入了首都圈。经济中枢管理职能向首都圈集中的现象更为突出,政府投资机构的80%、百家大企业总部的95%集中于首都圈(参看表6.2.4)。

表6.2.4 韩国人口和经济、社会职能向首都圈集中现状

资料来源:《国土利用年度报告书2001》,韩国建设交通部。

3.工业地域结构

随着工业化和产业结构的升级,工业地域结构发生了相应变化。战后工业首先向汉城、仁川等原有工业中心集中;从70年代起,东南沿海地带迅速崛起。如今,西北部首都圈工业区和东南部沿海工业地带内集中了韩国大部分工业,构成韩国工业的南北两极。

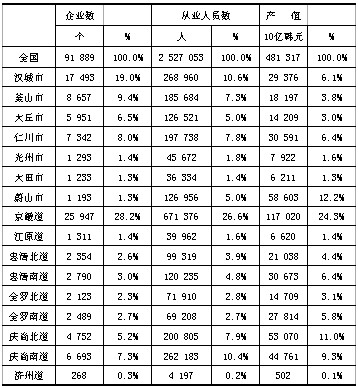

首都圈工业区,包括汉城市、仁川市和京畿道(已扩展到忠清南道的部分地区和江原道部分地区),由京仁工业区进一步向四周扩散而形成。韩国近代工业的发源地,也是创造“汉江奇迹”的核心区域。受消费市场、劳动力和技术的吸引,诸多工业部门集聚于此,形成国内最大综合性工业区。首都圈工业区集中了全国55%的工业企业、45%的工业从业人员和36.8%的工业产值。汉城是最大的核心,出版印刷、食品饮料、纤维服装等城市型工业和通信设备制造业地位突出。仁川为本工业区海上门户,以基础材料工业和加工组装工业为主。汉城周围的安养、富川、始兴、城南、水原等为受首都辐射迅速兴起的新兴工业中心,以汽车、电子等加工组装工业为主。

东南沿海工业地带,又称岭南沿海工业地带,以釜山为中心,向北延伸到迎日湾,向西扩展到光阳湾,呈带状分布。如果说首都圈工业区的竞争优势在于集聚经济,东南沿海工业地带的竞争优势则在于规模经济。这里海岸线曲折,有许多天然良港,人口密集,工业用水充足,用地广阔,适宜发展大规模重化学工业地带。60年代以来的大型重化学工业项目布局于此,发展成为韩国最为重要的重化学工业地带。釜山是该地带的核心,也是韩国最大的港口和第二大城市。浦项的钢铁,蔚山的石油化工、造船、汽车,温山的有色金属,昌原和晋州的机械,东光阳的钢铁,丽水的石油化工等享有盛誉。马山是韩国第一个出口自由贸易区。1999年,东南沿海工业地带集中了全国29.7%的工业企业、35.6%的工业从业人员和39.3%的工业产值。

表6.2.5 韩国各地区工业在全国的地位(1999年)

资料来源:根据韩国统计厅 《区域经济动向2001》相关资料制表。