当前位置:课程学习>>第六章 亚洲>>电子教案>>知识点三

知识点三:发展中国家和地区

加强国家之间的经济合作,在东南亚各国经济发展过程中起到了很大的推动作用。1967年,马来西亚、泰国、菲律宾、新加坡和印度尼西亚成立了著名的区域性合作组织——东南亚国家联盟(简称东盟,ASEAN)。1984年文莱独立后成为东盟的第6个成员。1995年、1997年越南、老挝和缅甸,1999年柬埔寨亦相继加入东盟,使之成为一个囊括全区,在世界上有较大政治、经济影响的区域性组织。目前,东盟正致力于建立自由贸易区,新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、文莱等6国决定于2002年建立自由贸易区;越南、缅甸、老挝、柬埔寨也同意将自己的降税宽限期统一规定为2006年。到2018年,东盟自由贸易区。

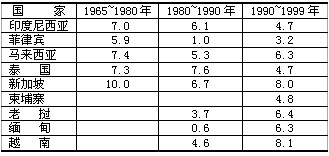

表6.3.2 1965年以来各时期东南亚各国GDP增长率(%)

资料来源:世界银行,《1990世界发展报告》和《2000/2001世界发展报告》

成员的所有商品的关税将降为零。在东盟内部,还开展了一些次区域合作,如“新柔廖成长三角”、由泰国的普吉岛—马来西亚的槟城—印度尼西亚的亚齐特区组成的“成长三角”、菲律宾南部—马来西亚的沙巴州—印度尼西亚的东加里曼丹省三角开发区以及多国开发的湄公河流域,它们正在不同程度地推动着有关地区的经济发展。

三、中亚

中亚是指狭义的亚洲中部地区,西起里海,东与中国为邻,北与俄罗斯毗连,南与伊朗、阿富汗接壤,包括哈萨克、乌兹别克、吉尔吉斯、塔吉克和土库曼等5个国家。面积约400万km2,2000年约有人口5 700万人,占亚洲总人口的1.53%。

(一) 自然环境

中亚地域辽阔,自然条件复杂、多样。地势西低东高,起伏较大,既有世界上高峻的山系、山峰和世界屋脊,也有世界上著名的深陷的低洼地和广阔坦荡的大平原。气候以温带大陆性干旱和半干旱气候为主,冬冷夏热,降水少且季节分配不均,降水变率很大。地表径流贫乏,河流水量不足,大部分地区为内流区或无流区。著名的河流有阿姆河、锡尔河和伊犁河等,还有里海、咸海、巴尔喀什湖、伊塞克湖和乌布苏诺尔湖等内陆大湖。

中亚内部自然环境的区域差异十分明显。东部帕米尔高原区地势高峻,以高山气候为主,多山地冰川和高山湖泊,河流多属山地型河流,以冰川—融雪补给为主,水量丰富,水流湍急,水力资源丰富。自然景观具有明显的垂直地带性,基带为荒漠和半荒漠,但在北部属温带型,南部为亚热带型,与天山相比,缺少森林植被带,多荒漠、草甸和草原。西部土兰平原区和哈萨克丘陵区地势平坦,极端干燥性、强烈大陆性和显著地带性是其气候的主要特征,夏季炎热,冬季寒冷,温差大,年绝对温差高达105℃。日照充足,蒸发旺盛,降水稀少,大部分地区降水量不足200mm,地表径流稀疏,水量平衡大致是降水205,蒸发203,径流2,河网密度仅为2m/km2。自然景观具有明显的纬度地带性,自北向南依次为温带森林草原、草原、半荒漠和荒漠景观。克齐尔库姆沙漠和卡拉库姆沙漠为两大著名沙漠。在荒漠中接近水源的地方,如水分条件较好的湖滨、河岸、三角洲和山麓地下水溢出带,植物繁盛,成为荒漠中的绿洲。

(二)政治地图的演变

中亚地处亚欧大陆的心脏地带,地理位置十分重要,自古即成为各民族迁徙、征战和融合之地。早在公元前20世纪中期,分布在西伯利亚和乌拉尔等地的游牧部族开始向中亚迁徙,一部分逐渐定居下来。公元前7世纪,中亚出现奴隶制国家。公元7世纪,阿拉伯帝国侵占了中亚,统治中亚长达两个世纪。公元9世纪,中亚人推翻了阿拉伯人的统治。10~11世纪,广义的(一般认为是文化和民族起源模糊)“突厥人”在中亚称雄。1400年,蒙古征服了这一地区。世纪末,乌兹别克人建立了三个小王国,史称中亚三汗国。

17世纪,沙皇俄国开始征服中亚,到19世纪70年代,最后几个乌兹别克汗国被吞并,或沦为俄国的保护地。十月革命后,中亚各国以共和国的形式加入了苏联。20世纪20~30年代,苏联政府在中亚成立了哈萨克、乌兹别克、吉尔吉斯、塔吉克和土库曼等5个加盟共和国。1991年苏联解体后,中亚五国分别独立,成为独立的主权国家——哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦,但是仍然与俄罗斯保持着相当密切的关系,目前这五个中亚国家均为“独联体”(CIS)的成员。

(三)灌溉农业

中亚拥有广阔的土地资源,现共有耕地3 820 万hm2(1999年),为发展种植业提供了广阔的空间。但是由于气候干旱,农业主要分布在降水较多的北哈萨克与灌溉条件较好的中部和南部地区。

北哈萨克地处森林草原带和草原带,降水相对较多,是中亚耕作条件最好的地区。20世纪50年代以来,进行了大规模的垦荒,粮食种植面积不断扩大,现已成为中亚的粮食生产基地。主要粮食作物有小麦、大麦、黑麦、燕麦、荞麦等谷物和马铃薯,其中以小麦为主。由于降水少且不稳定,干旱、风蚀时有发生,因此单产较低,产量不稳定,丰歉交替的局面仍难改变。

中亚的中部和南部河流、湖泊较多,在河流流经的地区和湖泊周围形成了许多“绿洲”。长期以来,中亚人民在“绿洲”上经营着农业,特别是植棉业。为了克服干旱对农业生产的限制,提高农业生产能力,20世纪50年代以来中亚进行了大规模的农田水利建设,修筑了卡拉库姆运河、费尔干纳运河、基洛夫运河、阿姆河及锡尔河灌溉渠系等。如卡拉库姆运河,全长1 445km,投入使用后使其流经地区的灌溉面积由以前的14万hm2增加到50万hm2。“绿洲”及灌溉区的农作物主要有棉花、小麦、水稻、大麦、玉米、甜菜等。棉花是最主要的农业专门化部门,集中分布在乌兹别克,其次是土库曼和塔吉克。另外,这里的蚕桑业、养畜业、葡萄、水果和园艺业也很重要。由于长期灌溉,导致一些地区地下水位上升,土壤次生盐渍化现象严重,从而制约着中亚农业的可持续发展。

(四)采矿业与制造业

中亚是亚欧大陆矿产资源最为富集的地区之一,主要有有色金属、稀有金属、贵金属、石油和天然气、煤、铁、锰、磷灰石以及盐类等资源。丰富的矿产资源为中亚发展工矿业提供了良好的物质基础。苏联时期,中亚的工业是为苏联提供能源和原材料而发展起来的。苏联解体以后,中亚作为俄罗斯欧洲地区能源和原材料基地的地位基本上没有改变,有色金属、煤炭、石油、天然气、铬矿和磷灰石的开采与加工仍是中亚的主要工业部门。