当前位置:课程学习>>第三章 矢量数据模型>>电子教案>>知识点三

知识点三:地理关系数据模型

3.1 地理关系数据模型

矢量数据模型变化很大,发展至今已经历过三代。

第一代:CAD模型。采用图形文件来组织地理信息。出现于60年代初,源于计算机制图的开始。用地图语言,表示地理要素的几何特征。本质上,任一地理要素都可用点、线、面表示,有利于计算机数据存储;地图语言加工使用注记、符号和色彩,有利于图形可视化;按图层组织名称、线型、颜色、状态等数据,有利于计算机操作。其缺点在于忽视地理要素的非几何特征,没有数据库的支持,无法与地理要素的属性关联。

第二代:地理关系模型(geo-relational model)。采用关系模型来组织地理信息。出现于80年代初,源于关系数据库的出现。能表示任何事物的特征,如“学生档案库”等。不再满足于只表现地理要素的几何特征,考虑是否能用关系数据库表示地理要素的非几何特征,如土地利用类型、宗地编号、宗地权属性质等。

第三代:地理对象关系模型。采用对象关系模型来组织地理信息。出现于2000年,源于对象关系数据库的出现,如一个记录表示。建模原因在于关系数据库表示复合要素时存在缺陷。

地理关系数据模型的典型实例是ESRI的Coverage模型,它脱胎于TIGER数据模型。

TIGER全称为Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing System(拓扑统一地理编码参考系统),是美国人口调查局在1990年前后发布的与人口数据相关联的全国地理编码系统。TIGER规定点要素为住址,线要素为道路,面要素为街区,以“关系数据库”来组织数据,是最早的拓扑模型。美国人口调查局的数据调查类似我国的人口普查,但更加全面。不仅包含年龄、性别、种族等基本信息,还综合了年龄结构、家庭收入、住房水平等更多的相关信息,做到了信息的多指标化,还与空间位置及街道、学校等周围环境数据发生联系,有效做到了人口数据的空间定位。

ESRI借鉴该数据结构,于20世纪80年代推出了Coverage模型。Coverage支持拓扑关系,主要特征为:连接性(弧段间通过节点连接)、面定义(由一系列相连的弧段定义)、邻接性(弧段有方向,且有左多边形和右多边形)。下面简述Coverage的点、线、结点和面的表示。

一、点

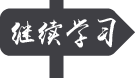

如图3-3,LAB file表示存储点的图形文件;WELL.PAT为存储属性的关系数据库;WELL# “链接” LAB file和WELL.PAT。

图3-3 Coverage的点结构

二、线

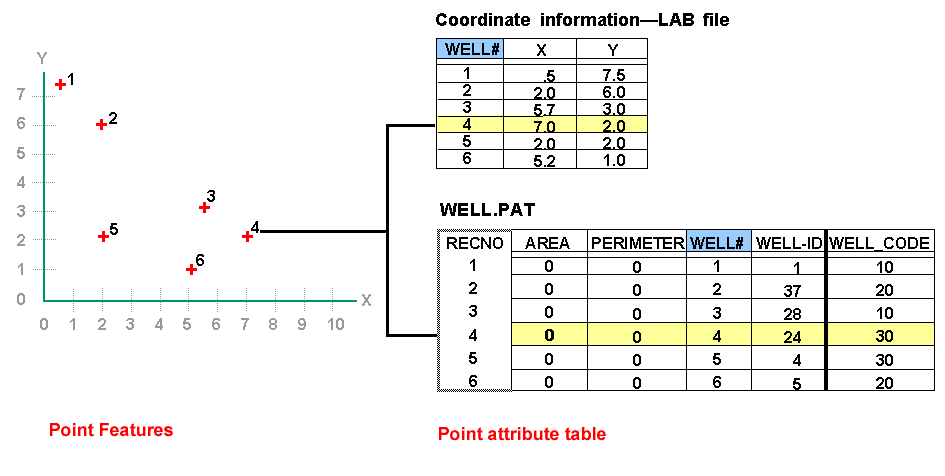

如图3-4,ARC file,表示线的几何数据组织;STREET.AAT为线的非几何数据组织;STREET# “链接” ARC file和STREET.AAT。

图3-4 Coverage的线结构

三、节点

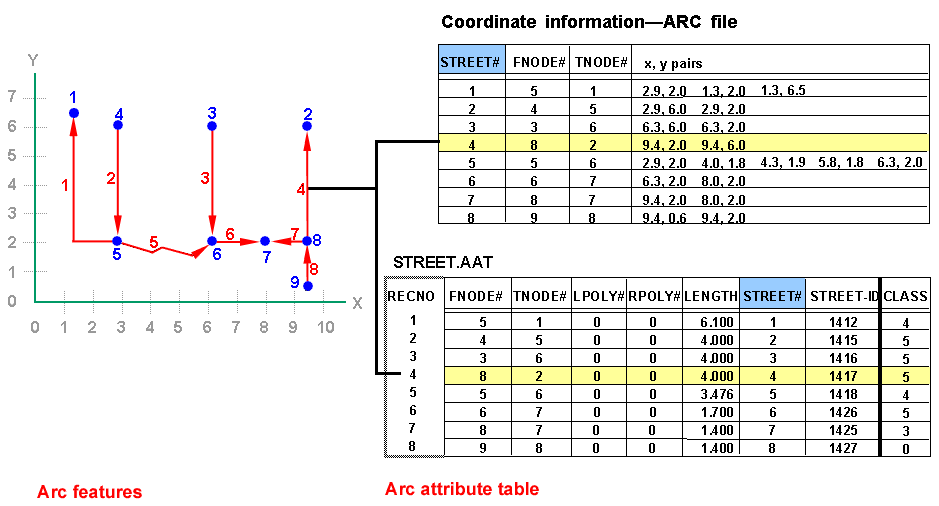

如图3-5,STREET.NAT表示节点的数据组织。其中RECNO#、STREET#是节点号,如节点2;ARC#代表弧段号,如弧段4;STREET_ID是内部编码;NUM_ARCS指节点上连接的弧段数,如节点5上有3根弧段。

图3-4 Coverage的节点结构

四、面

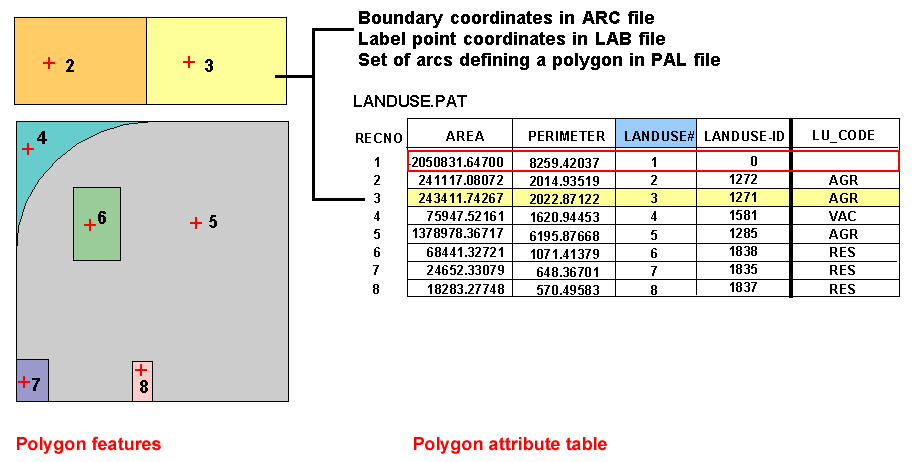

如图3-6,LANDUSE.PAT表示面的数据组织。其中,RECNO、LANDUSE表示面序号,如多边形3;AREA、PERIMER分别表示面积、周长;LANDUSE_ID是内部编码;LU_CODE表示非几何特征,如AGR指农业用地。

图3-5 Coverage的面结构