当前位置:课程学习>>第十一章 遥感原理>>电子教案>>知识点一

知识点一:遥感物理基础

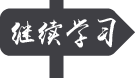

遥感技术是建立在物体电磁波辐射理论基础上的。不同物体具有各自的电磁波反射或辐射特性,基于此才可能应用遥感技术探测和研究远距离的物体(图1-1)。本章主要围绕遥感物理基础、遥感成像原理以及遥感图像特征等进行阐述。重点掌握电磁波、地物光谱特征、大气对太阳辐射的影响、不同遥感成像原理以及遥感图像特征等。

1.1电磁波与电磁波谱

(1)电磁波 (Electro Magnetic)

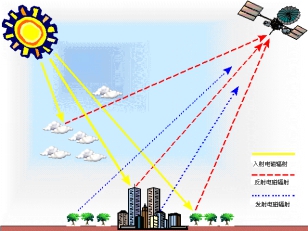

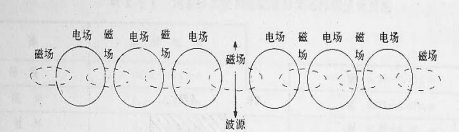

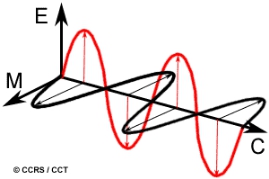

一个简单的偶极振子的电路,电流在导线中往复震荡,两端出现正负交替的等量异种电荷,类似电视台的天线,不断向外辐射能量,同时在电路中不断的补充能量,以维持偶极振子的稳定振荡。当电磁振荡进入空间,变化的磁场激发了涡旋电场,变化的电场又激发了涡旋磁场,使电磁振荡在空间传播,即为电磁波(图1-2,图1-3)。

图1-2 电磁振荡在某一方向传播示意图

(2)电磁辐射

电磁场在空间的直接传播称为电磁辐射。 1887 年德国物理学家赫兹由两个带电小球的火花放电实验,证实了电磁场在空间的直接传播,验证了电磁辐射的存在。装载在遥感平台上的遥感器系统,接收来自地表、地球大气物质的电磁辐射,经过成像仪器,形成遥感影像。

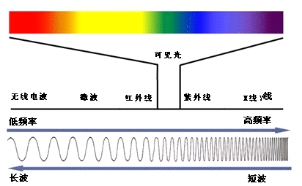

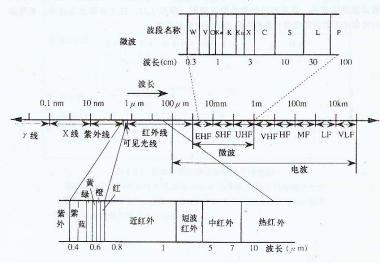

1.1.2 电磁波谱γ 射线、 X 射线、紫外线、可见光、红外线和无线电波(微波、短波、中波、长波和超长波等)在真空中按照波长或频率递增或递减顺序排列,构成了电磁波谱(图1-4)。

可见光范围0.4-0.75μm。红色波0.75-0.62μm;橙色波0.62-0.59μm;黄色波0.59-0.56μm;绿色波0.56-0.50μm;青色波0.50-0.48μm ;蓝色波0.48-0.45μm ;紫色波0.45-0.40μm;

其它一些电磁波波长范围:

γ 射线:波长小于0.3埃; X射线:波长0.3埃-3纳米;紫外线 波长3纳米-0.4微米;可见光:0.4微米-0.75微米;近红外:0.75微米-3微米;中红外:3微米-6微米;远红外:6微米-15微米;超远红外 15微米-1000微米

毫米波 1毫米-10毫米;厘米波 1厘米-10厘米 ;分米波 10厘米-1米; 超短波 1米-10米;短波 10米-100米;中短波 100米-1000米 ;长波1000米-3000米

其中:1毫米(mm)=1000微米(μm) 1微米(μm)=1000纳米(nm) 1纳米=10埃(Å)

1.1.3 遥感常用电磁波段的主要特性

紫外线 (0.01-0.38μm ):碳酸盐岩、水面飘浮的油膜反射强,用于探测碳酸盐的分布和油污染监测。

可见光(0.38-0.76μm):鉴别物质特征的主要波段,采用光学摄影、扫描方式接收和记录地物可见光的反射特征。

红外线(0.76-1000μm):近红外(0.76-3.0μm)在性质上与可见光相似,主要是地表面反射太阳的红外辐射,又称为光红外或反射红外。采用光学摄影、扫描方式接收和记录地物对太阳辐射的红外反射特征。中红外3.0-6.0 μm、远红外6.0-15.0 μm和超远红外15-1000 μm是产生热感的原因,又称为热红外。红外遥感采用热感应方式探测地物本身的辐射(如热污染、火山、森林火灾等),可以进行全天时(日夜)遥感。

微波(1mm-1m):波长比可见光、红外线长,能穿透云雾而不受天气影响,进行全天候全天时的遥感探测。采用主动或被动工作方式,对某些物质具有一定的穿透能力,能直接透过植被、冰雪、土壤等表面覆盖物。