当前位置:课程学习>>第二章 市场分析>>文本学习>>知识点二

第二章 市场分析

知识点二:市场供求动态分析

市场供求动态的变化与企业生产经营息息相关。及时分析市场供需状况,可以了解市场需求的发展趋势,调整国民经济的比例关系,制定经营决策和竞争策略。市场供需动态变化可以从下面几方面进行分析。

市场供求动态的变化与企业生产经营息息相关。及时分析市场供需状况,可以了解市场需求的发展趋势,调整国民经济的比例关系,制定经营决策和竞争策略。市场供需动态变化可以从下面几方面进行分析。

一、社会商品购买力动态分析

市场必须具备的三个要素是消费者、购买力和购买欲望。如果没有购买的能力,虽有消费者和购买欲望也不能产生购买行为。要了解市场动态,首先要分析社会商品购买力的变化。

社会商品购买力,是指在一定时期内全社会通过市场上购买商品的货币总额。

在我国现阶段,社会商品购买力是由生活资料购买力和生产资料购买力组成的。生活资料购买力包括城乡居民消费品购买力和社会集团公用消费购买力。生产资料购买力包括农业生产资料购买力和工业生产资料购买力。

居民消费的购买力=居民货币收入总额-居民非商品支出额-居民货币储蓄增加额(或+居民货币储蓄减少额)-居民手存现金增加额(或+减少额)

在社会集团购买力中,国家机关、团体、部队、学校和事业单位购买公用消费品的货币资金主要来自国家财政拨款;企业单位向市场购买公用消费品的货币资金,主要来自企业本身的经营收入。

农业生产资料购买力的资金来源,一是农业生产者的货币收入,二是农业贷款,三是国家财政投资,其中农民货币收入是主要来源。

工业生产资料购买力的来源,一是基本建设投资,二是企业生产资金。

社会商品购买力的增减及增减速度的变化对企业生产经营有直接的影响。对社会商品购买力变化的分析,主要包括绝对额的增长和增长速度的变化程度。

二、货币流入与流出的分析

货币流入是指外地居民和集团单位通过银行、邮局汇入货币和随身带入货币。货币流出是指当地居民和集团单位因种种原因要通过邮局、银行汇出货币和随身带出货币。一般来说,货币流入大于货币流出,当地的购买力就增加;反之,当地的购买力就减少。一些大中城市的外来购买力,就是货币的流入。货币流入、流出的差额就是流动购买力。

某期货币净流入(或净流出)额

=(货币投放-货币回笼)-(期末货币流通量-期初货币流通量)

得数为正值,即货币流出;得数为负值,则为货币流入。

例2-1 某地区2016年货币流通量年初为2000万元,年末为2200万元,当年货币投放为15000万元,回笼14700万元,问该地区2016年货币是流入还是流出?其货币量为多少?

可见,该地区2016年末货币流出量为100万元。详言之,该地区未回笼的货币为300万元,其中20万元增加在本地区社会货币流通量里,100万元流出到其他地区。

例2-2 某县在2016年计划投放货币8000万元,回笼7850万元,预计年末货币流通量为9200万元,年初货币流通量9000万元,问该县2016年流入或流出的货币量是多少?

可见,该县2016年流入货币50万元。详言之,该县未回笼货币150万元,年末货币流通量本应是年初货币流通量9000万元加上年末回笼的150万元,共9150万元,但年末货币流通量实际是9200万元,多出50万元(9200-9150)。说明这50万元是外地流入本县的。

三、商品供求平衡分析

(一)商品供求总额平衡分析

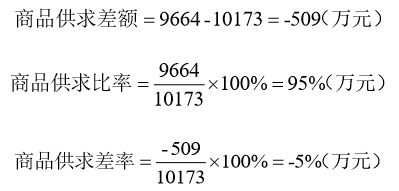

供求比例是否协调可以将商品可供量总额(即社会商品零售总额)与社会商品购买力总额(即商品需求量)对比分析,通常计算三个分析指标,即商品供求差额、商品供求比率和商品供求差率。

1.商品供求差额

用绝对数来表示某一时期商品供求之间的适应情况。其计算公式是:

2.商品供求比率(即可供率)

是同期商品可供量与社会商品购买力之比,它是用相对数来说明两者的适应程度的。其计算公式是:

![]()

如果比率大于100%,是顺差,表明商品供过于求;反之,比率小于100%,则为逆差,表明商品供不应求;比率100%表明商品供求平衡。

3.商品供求差率

是同期商品供求差额与社会商品购买力之比,表明供求之间相差的程度。其计算公式是:

![]()

如果差率是负数,即逆差,表明商品供不应求,即通常所说的商品供应有缺口;差率是正数,则为顺差,表明商品供过于求。供求差率的大小,表明供求总额不协调的程度。

例2-3 某地区社会商品购买力总额为10173万元,商品可供量9664万元,其商品供求差额、商品可供率、商品供求差率程度如何?

可见,该地区商品可供量只达到商品购买力的95%,还缺额5%。

一般来说,商品供求比率达到101%到104%,基本上能够实现当年平衡,略有结余。这样,要求社会商品购买力总额的增长速度,适当地小于社会商品零售总额(即商品可供量)的增长速度,就可以做到留有余地。

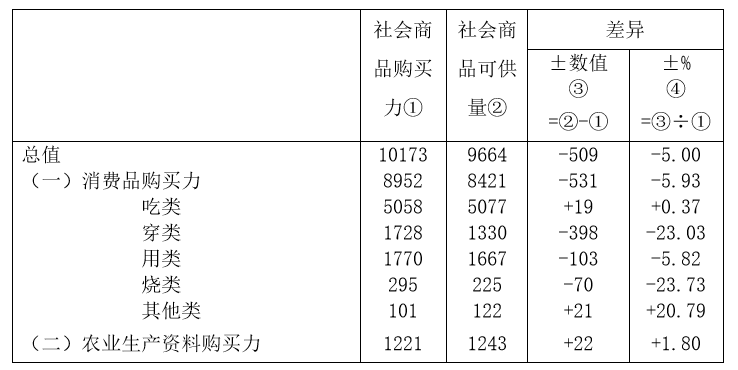

(二)商品供求构成平衡分析

商品构成平衡是分析商品大类和主要商品之间的平衡关系,它是在局部和商品大类构成上说明总体平衡的状况。以下表为例。

从表中可见,商品供求差额为509万元,也就是说,社会商品购买力大于商品可供量,即供小于求。

供求差额主要集中于穿、用两大类的商品上。穿的一类供求差额达398万元,占总差额的78.19%,即占3/4以上;用的一类供求差额为103万元,占总差额的20.24%,即占1/5。这便需要针对供求的不平衡状况,研究并采取措施。

短期中出现的供小于求的情况,可采取增加商品资源和控制社会购买力增长的办法。第一,积极增加商品货源,这主要是促进生产,扩大采购;第二,要调整商品资源的分配比例,有计划地扩大对市场的商品分配份额;第三,要适当安排一部分进口;第四,开展社会节约,挖掘社会物资余力。在控制社会购买力方面,要有效地控制社会集团购买力的增长,扩大并改进饮食业、服务业的供应,适当增大一部分非商品支出,等等。

当然,在长期出现供小于求的情况下,则需从宏观经济的角度出发,从国民收入的消费和积累比例的安排以及生产结构的变动等方面来考虑流通领域中长期存在的问题了。