第七章 统计与概率领域内容详解

知识点一:统计相关内容分析

知识点一:统计相关内容分析

随着人类的发展与社会的进步,在以信息和技术为基础的现代社会,人们身边充满着大量的数据,数据在人们日常生活中的地位愈发显得重要,因此以数据作为主要研究对象的统计与概率也日益与我们的现实生活息息相关。例如,天气的预测、股票、房价、市场物价等均是大量数据的表现,这就需要人们具备一定的统计与概率的相关知识,能够对这些数据进行收集、整理、分析。统计不只是一种方法和技术,还含有人们对周围世界的看法,建立数据分析观念是一位公民不可缺少的素养;概率主要研究随机现象,通过概率的学习,可以培养学生的随机观念。

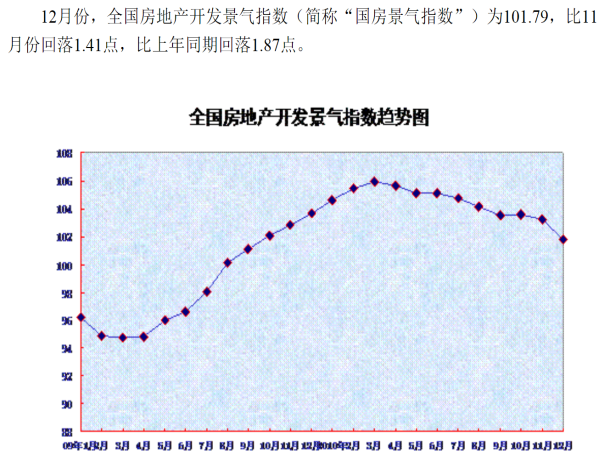

统计是对数据信息进行收集、整理和分析并做出合理解释与推断的科学。在我们所从事的社会活动和日常生活都离不开统计,尤其是进入信息社会,随着大数据时代的来临,我们与统计的联系更加密切。现实生活中经常要与数据打交道,而这些数据往往与统计相关。有些数据关系民生的重大问题,从统计的角度,透过数据的现象看到数据背后所隐含的变化规律,对人们生活的帮助是非常巨大的。例如生活中会关心我国GDP的年增长率是多少,我们国家曾经达到11%,现在是7%,有的国家也可能是负值。GDP与我们的生活、学习、教育都密切相关,其中与教育相关的GDP统计数字显示我国教育经费占GDP的4%,还有与生活相关的是CPI,叫居民消费价格指数,这与每天的物价是相关的,其中同比是上一个月比,环比是跟去年的同一月相比;我们根据长春5月份降雨量比较大,就会猜想是否去年的5月份降雨量是否也很大,近十年的5月份降雨量情况如何,当我们只有2014年长春5月份的降雨量,这只是一个孤立的点,对了解长春5月份降雨量的规律意义不大,但是如果根据2014年降雨量去掌握近十年的长春5月份降雨量的情况,这样对长春5月份降雨量的了解便会更加深刻;房地产是目前大家谈论的热点话题,在购房的时候,我们需要了解房地产开发景气指数的变化趋势,根据其变化趋势做出合理的推测,才能在购房时获得更高的性价比,我们看到从2010年1月到12月房地产的变化情况,总体趋势是上升的。

人们在生活中常常会看到一些统计数据、统计图和统计表。这就需要我们掌握一些基本的统计知识,增强我们对数据的敏感度,明白数据中所蕴含的道理。而理解这些统计数据背后的意义,也是十分重要的。本节主要介绍一些统计与概率中的相关概念。

一、统计的相关概念

我们常见的统计量有平均数、众数、中位数、方差、标准差等,小学阶段所学习的统计量是平均数。要求能够体会平均数的作用,计算简单数据的平均数,并且可以用自己的语言解释其实际意义。因此,这里我们重点阐述平均数,对其他的统计量只做简单介绍。

(一)平均数

平均数是一组数据的平均值,作为一个统计变量,不一定是实际存在的数,是对实际数据的统计处理,表现了一组数据的平均水平,所以在数学上也叫“数学期望”。例如我们班同学的平均身高是1.66m,对这个平均身高是针对班级所有学生而言的,对于每个学生个体来说,身高可能有1.66m的同学,也可能没有1.66m的同学。平均数与平均分是两个不同的概念,平均分是从算术意义上理解,平均数是从统计意义上理解,算术中的平均分是把一些具体的物体平均分成若干份,其中的一份是实际分得一个具体的数。在小学,有一些不能平均分的,就用余数来表示这样与统计意义上的平均数是不同的。

(二)众数

众数是在一组数据中,出现次数最多的数。众数可以是一个,可以是多个,可以不存在。例如、下面是三个人射击5次所中的环数,A: 8、8、8、9、10;B:8、8、9、9、10;C:6、7、8、9、10,那么对于A来说,出现次数最多的是8,因此众数有一个,为8;对于B来说,8和9都出现两次,因此众数有两个,为8、9;对于C来说,每个数字出现一次,因此没有众数。在统计分布上,众数具有明显集中趋势的一个特征值,可靠性较差,代表数据的一般水平。例如,在一个公司的某个部门,一共有20人,有15个人刚刚参加工作,这20个人工资的平均数是5000元,众数是4000元,因此我们说刚刚参加工作的工资是4000元,该公司这个部门员工工资的一般水平在4000元左右。

(三)中位数

中位数也叫中数,是将一组数据按大小顺序依次排列形成数列,当数据个数为奇数时,把处于数列中间位置的一个数据叫做这组数据的中位数;当数据个数为偶数时,把数列中间两个数据的算术平均数叫做这组数据的中位数。例如,以下两组数据:A:1、2、3、4、5、6、7、7、9、18、20;B:2、3、4、5、6、7、7、9、18、20;第一组数据的中位数是6,第二组数据的中位数是6.5.中位数由于处在分布数列的中间位置,因此不受分布数列的极大或极小值影响,从而在一定程度上提高了中位数对分布数列的代表性,例如A:1、2、3、4、5、6、7、7、9、18、20;B:1、2、3、4、5、6、7、7、9、18、1000;在这两组数据中,中位数是不变的,所以,如果一组数据个别数值变动较大时,我们不选择众数而选择中位数来表示这组数据的集中趋势。

例:找出以下两组数据的众数和中位数。

A组:2、3、3、5、6、8、9、10、67

B组:2、3、4、5、6、8、9、10、10

两组数据的中位数都是6,A、B组数据众数分别是3、10。显然两组数据的平均数也是不同的。

(四)方差(或标准差)

方差(或标准差)是样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数,方差反映一组数据的离散程度的统计量,样本的方差或标准差越大,表示样本数据波动就越大,标准差是方差的开平方,一般情况下,我们选择标准差来描述一组数据的离散程度,在有些情况下,如果两组数据的平均数相同时,便会考虑两组数据的标准差,通过标准差来检验数据的波动情况。例如A、B两名学生的六次数学测验中,A的分数为95、85、75、65、55、45,B的分数为73、72、71、69、68、67,这两名的平均分都是70分,但A的标准差为17.07分,B组的标准差为2.37分,说明A的数学成绩波动较大,B的数学成绩相对稳定。

现统计图引入的必要性及其特点,通过与条形统计图比较,感受折现统计图具有条形统计图无法替代的作用。

一、简单数据统计过程的内容结构

统计与概率的内容在第一学段只有统计的内容;在第二学段,有统计也有概率。整个小学的第一学段和第二学段,统计内容比较多,概率只在第二学段出现一部分。对于统计的内容,要求学生经历数据收集与整理、数据的分析、数据解释的过程。下面分析两个学段对数据统计的要求以及教材是如何展示数据统计过程的。

第一学段数据统计过程的内容比较简单,目的在于使学生初步了解数据的分类和简单的数据收集整理过程。学生在生活中积累一定的经验,需要引导学生完成数据的收集与整理的过程中,利用恰当的方式将收集到的数据表示出来,数据的恰当的表示有助于对数据特征的分析和理解。《课标》指出:“要注重所学内容与日常生活、社会环境和其他学科的密切联系,通过创设现实情境,使抽象的统计图表生活化、情趣化、使学生乐于接受。”第一学段的内容包括三条要求:

1.能根据给定的标准或者自己选定的标准,对事物或数据进行分类,感受分类与分类标准的关系。

2. 经历简单的数据收集和整理过程,了解调查、测量等 收集数据的简单方法,并能用自己的方式(文字、图画、表格等)呈现整理数据的结果。

3.通过对数据的简单分析,体会运用数据进行表达与交流的作用,感受数据蕴含的信息。

第一学段的关于数据统计过程的要求,一是学会对事物或数据进行分类,感受分类与分类标准的关系。二是经历与体验数据收集和整理的过程,感受数据蕴含的信息。分类对于整理与描述数据非常重要,从一组杂乱的数据中理出线索,并从中了解蕴含的信息,首先要对数据进行分类。而不同标准下的分类,会对数据的呈现和描述产生影响,所以选定分类标准又进行分类不可少的。学生应当了解根据所需要的数据表示,确定分类的标准。再按一定的标准对数据进行分类。学生经历数据收集和整理的全过程,有助于学生了解数据的产生,以及数据对于统计的重要价值。

第二学段数据统计过程的内容比较多,在这个阶段学生将较为全面地学习数据的收集整理和呈现的过程,运用正规的统计图表来呈现数据,进而可以较为清晰的认识数据中所蕴含的信息,以及运用数据进行简单的预测。第二学段规定了如下的内容。

在二学段学生将经历较为全面的数据收集、整理和描述的过程,较为系统的学习统计的初步知识与方法。其中经历数据分析的全过程,运用三种统计图表示数据,理解平均数的意义方法,对统计结果进行判断的预测等。在这个过程中,理解统计的意义与价值,建立数据分析观念,为今后进一步学习统计知识打下良好的基础。

二、数据的收集与整理

经历数据收集与整理的过程是小学阶段简单数据统计内容的重点。学生将从第一学段学习分类开始,逐步接触和学习简单统计的知识与方法。

(一)分类

分类是学生接触数据分析的开始,选择合理的标准是分类教学中应重点关注的内容。分类标准可以是给定标准,也可以是学生自己选定标准。相比较而言,按照给定标准分类相对容易一点,小学生自己确定标准,弄清楚清楚标准的合理性,并在此标准分类后看出问题是比较困难的。所以,分类是学生接触整理数据、描述数据的开始,也是统计的基础。体会数据的作用,感受数据蕴涵是建立数据分析观念的途径。应该通过培养学生的数感、数据分析观念,来增强学生提取数据中所蕴含的信息及其背后问题的能力。

(二)收集整理数据的过程

《标准》在两个学段都有收集整理数据的要求。经历数据的收集整理的过程,是学生学习统计的重要环节。统计的关键在于数据,有效的和可靠的数据是进行统计分析的基础。要使学生了解数据的真实性和有效性,进而在数据分析的过程理解数据的意义和数据描述与判断的价值。通过学生熟悉的可操作的收集数据的过程,让学生亲自参与数据的收集整理,体例数据是怎样产生的,数据的背景是什么,对于学生了解数据的意义,理解整理与分析数据的必要性,以及从数据特征进行判断与推测。

三、数据的表示与呈现方法

数据收集整理后,数据的描述与呈现是清晰了解数据中所蕴含信息的重要 环节。在小学描述数据的方式有统计表和统计图。不同的统计表和统计图的内容分散在不同学段的年级。下面对其做简单的介绍。

(一)统计表

常用的统计表有单式统计表和复式统计表两种形式,单式统计表反映的是与某一种数量有关的数据;复式统计表反映的是与两种或者两种以上数量有关的数据。

(二)统计图

统计图对于数据整理非常重要,在现实中得到广泛应用。常用的统计图有条形统计图、折线统计图、扇形统计图(圆形统计图)三种形式。对于统计图的学习,可以先用学生熟悉和自己选择的方式表现,鼓励学生用自己的方式来对数据进行初步描述,然后再用标准的生简捷的方式制作统计图,不断体会统计图特点,培养学生从统计图获得有用信息的能力。

四、平均数内容与教材分析

平均数是一组的数据的平均值,作为一种常见的统计量,不一定是实际存在的数,是对实际数据的统计处理,表现了一组数据的平均水平,所以在数学上也叫“数学期望”。在小学阶段的平均数一般是指算术平均数,也就是一组数据的和除以这组数据的个数所得的商。我们在日常生活中,有很多关于平均数的描述,例如平均速度、平均气温、平均增长率、职工平均工资、平均物价等,来显示事物的一般水平和均衡状态。学生对平均数的学习,并不仅仅为了达到求一组数据平均数的技能,更重要的是从统计的视角,理解平均数的意义及对现实生活的作用,从而发展学生的数据分析观念,培养学生的统计思维。

《标准》将平均数内容安排在第二学段,表明这一内容的重要性。其重点是不简单的计算,是使学生理解平均数的意义,学会用统计的视角学习平均数,运用平均数解决实际问题。也是培养学生数据分析观念的重要内容。

(一)《标准》的要求与理解

《标准》对平均数的要求是,“体会平均数的作用,能计算平均数,能用自己的语言解释其实际意义”。测量全班同学的身高,然后把数据进行整理和分析,可以把数据特征用图表呈现出来,还可以计算一下全班同学身高的平均数。这个数对于学生来说是有意义的,学生可以了解自己是高于平均数,还是低于平均数。男生高于平均数的多,还是女生高于平均数的多等。

对于一组数据都可以计算平均数。平均数可能是原数据中的一个,也可能不是。由于平均数是基于一组数据中每个数据来进行计算的,因此平均数受到每一个数据信息的影响,任何一个数据的改变都会在一定程度上引起平均数的变化,所以,平均数受极端值的影响很大所有信息的影响,如果在一组数据中出现个别极端值,会拉高或者拉低平均数的大小。例如,为调查某单位某部门员工收入状况, 10名员工得结果如下(元) :900、900、900、900、1500、1500、1800、1800、2400、6000,则平均数为1860(元),由于收到极端值900与6000的影响,平均数1860,代表整个部门员工的平均工资,但并不是说每个人的工资都是1860元,此时我们需要借助其他统计量(众数、中位数)对数据进行描述。因此有时只看平均数并不能反映一组数据的全貌,特别是存在极端数据时,这时,除了考虑数据的平均数以外,还要参考数据的离散程度。

平均数虽然不难计算,但真正理解其意义很重要。平均数教学的关键在于学生数据分析观念的发展,帮助学生理解统计思想,利用平均数来刻画数据的集中趋势,体会平均数在解决问题过程中的意义与价值。体会就要有情境,平均数一定是在具体的情境中学习的,通过这一过程,学生不但可以体会平均数可以作为重要依据,还可以感受平均数的意义以及数据的随机性。