引导案例:

“孙志刚事件”背后的公共政策过程分析

一、“孙志刚事件”的发展过程

孙志刚,男,1976年生,湖北黄冈人,2001年武汉科技学院 (原武汉纺织工学院)艺术系艺术设计专业毕业,2003年春节后来到广州,案前任职于广州市达奇服装公司。

2003年3月17日:孙志刚因无暂住证在广州街头被带至广州天河区黄村街派出所。3月18日:孙志刚被黄村街派出所送往广州收容遣送中转站。当日,孙志刚称有心脏病被收容站送往广州收容人员救治站。3月19一20日:孙志刚在救治站遭遇无情轮番毒打。3月20日:救治站宣布孙志刚不治死亡。4月18日:尸检结果表明孙志刚死前72小时曾遭毒打。4月25日:《南方都市报》刊登《一大学毕业生因无暂住证被收容并遭毒打致死》一文。5月14日:华中科技大学法学院法学博士俞江、腾彪、许志永以中国公民的名义,向全国人大常委会"上书",建议对《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》进行违宪审查。5月18日:孙志刚的遗体在广州火化。5月23日:我国著名法学专家贺卫方、盛洪、沈岿、萧瀚、何海波联合上书全国人大常委会,提请就孙志刚案及收容遣送制度实施状况依照宪法启动特别调查程序。6月5-6日:广州市中级人民法院公开审理乔燕琴等12人伤害(致死)孙志刚一案。6月7日:孙志刚被故意伤害致死案定于9号下午15时宣布判决结果。6月9日:广州市中级人民法院(2003)穗中法刑初字第134号《刑事判决书》 就孙志刚被故意伤害致死案作出一审判决:主犯乔燕琴被判处死刑;第二主犯李海婴被判处死刑,缓期两年执行;其余10名罪犯分别被判处有期徒刑三年至无期徒刑。6月10日:孙志刚被故意伤害致死案中涉及的其他23名违反党纪、政纪的有关责任人员,经广州市委、市政府同意,已由广州市纪委、市监察局和有关单位给予党纪、政纪严肃处分。6月20日:国务院总理温家宝签署国条院第381号令,公布施行 《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》 该办法自2003年8月1日起施行。1982年5月12日国务院发布的《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》同时废止。7月21日:国务院民政部 门发布《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》(民政部令2003年 第24号),本实施细则自2003年8月1日起施行。

二、“孙志刚事件”后面的政策过程

1.问题的提出过程:就"孙志刚事件"引发的政策变更来看,表面上它也是从问题出发的。首先是孙志刚的非正常死亡暴露了《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》存在的问题,这个问题就是本来是救济性质的政策在执行中发展成具有强制与治安管理的功能后对公民流动的限制与人权的侵犯。但是如果把这一政策变更的起点定位在这里,则会在理论上找不到问题的起点。因为在 "孙志刚事件"以前,就有许多类似的悲剧在上演了。而且把问题定为政策变更的起点,会产生另外一个问题,即如何看待在这次"孙志刚事件"中国务院进行政策变更之前,政府在风平浪静的时候讨论这一政策的修订问题。因为按照政策过程范式,从问题到政策议题一般要有一种触发机制或政策窗之类的东西起作用。也就是说,政府在政策过程之初是被动的。另外 一个问题是如果政策是从问题出发的,那么找到一种解决问题的方案 (政策)后,为什么在以后会出现经常修改该政策的现象。就流浪乞讨人员的管理政策来讲,在这次政策变更以前就经历了几次修正:1982年由救助性质的政策转向维护社会秩序的功能,1991年国务院第48号文将收容对象扩大到"三无"人员,2001年11月26日 广东省政府提交省人大常委会考虑废除政策执行中的收费问题等。

2.政策问题解决过程:政策问题解决的过程有单极和多极之分。大致来看,单极的问题解决又可分为自上而下、自下而上和团体等三种模式。自上而下指的是由精英决定政策的过程,自下而上则表示政策的动力来自社会下层,团体指各种利益团体决定政策的过程。就"孙志刚事件"中的政策决策来看,真实的政策过程并非单极的。因为从"孙志刚事件"中可知参与者 (有关政策主体)不是一家,而是包括悲剧的主人、公众人物、社会媒体、政府等几个方面,因此,不可能像上面的单极观讲的那样由一家确定议程、选择方案并解决问题,而是一个多极互动决定的政策过程。

这一过程先是有前面指出的社会人员流动的需要的客观存在,然后是需要的表达形成政策目标,由于这种目标与现在的政策结构发生冲突,结果现有的政策被迫变更。在"孙志刚事件"中的需要的表达主要是由孙志刚悲剧与上书共同完成的。孙志刚的非正常死亡是对自由流动需要的客观表达,上书则是对这种需要的主观表达。在这样的表达中,政策目标就非常明确了,这就是要求保障人民自由流动的政策。但是由于现有政策(制度)与这种表达出来的政策目标之间不相容,在媒体推动下社会出现了巨大的变革呼声。这种呼声在孙志刚案中表现在人们对旧的政策的控诉上,如上书中提出要开启违宪审查程序。在媒体的作用下,社会对政策目标的认识逐步统一。

正如曹景行先生正确指出的:在孙志刚案件中,先是《南方都市报》的披露在社会上产生了震撼,随后又有大批媒体的介入与法律界人士的行动,接着是政府高层的注意,在这样一种媒体、互联网和官方的互动中,人们的认识统一了。最后政府果断地废止了旧政策,推出了新政策。从"孙志刚事件"中可知,公共政策表现为一个从政策需要出发,在多极政策主体的互动中发展的过程。这一过程大致有如下环节:政策问题,政策目标,政策结构,政策距离与政策发展。在这一过程中,政策的政治性是十分明显的,但是也有技术的因素存在,如“孙志刚事件”中对其死因的判定起关键作用的尸检与法医鉴定,在政策决策中国务院召集专家讨论等。所以,政策是一个多极的事件,它的主体、发展与性质都是一种多因素的共同作用,也就是说政策是一个围绕政策需要的系统过程。

思考问题:

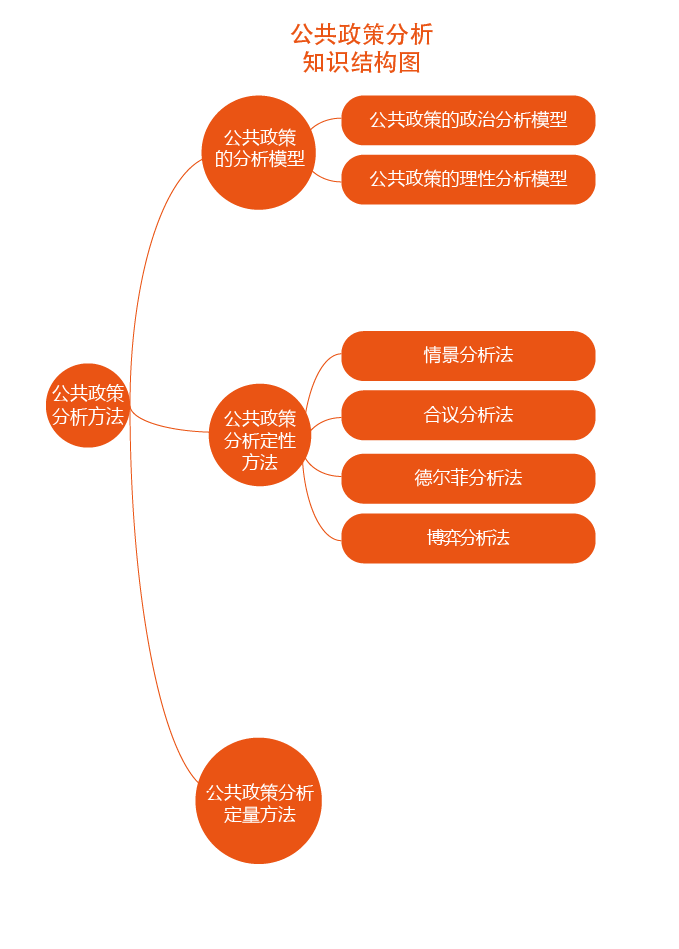

问题一:什么是公共政策分析模型?公共政策分析模型有什么作用?

问题二:公共政策分析模型在“孙志刚事件”中有什么现实意义?

学习目标

1.掌握公共政策分析模型的概念。

2.掌握公共政策政治分析模型与理性分析模型。

3.掌握公共政策定性分析与定量分析方法。