第二章 反切与中古的声韵调

知识点二:中古的声韵调

知识点二:中古的声韵调

我们前面在回顾现代汉语语音时知道现代汉语语音中有“声母”的概念,但是这个概念在中古时期就已经形成了,只是称呼略有不同。

一、古人对声母的认识过程

在传统音韵学中,声母称呼较多,如声、声钮、钮、音纽、字母等。

古人对声的认识与总结要晚于韵。先秦诗歌及韵文的出现说明古人在很早就已经有“韵”的概念,在魏晋时期,人们已经能够给韵分类,出现了一系列韵书。而从现有材料看,直到唐代,在梵文字母(体文)的启发下才开始归纳声母系统。

《玉篇》后所附晚唐神珙的《五音声论》可以算作古代最早对声母所作的分类。 钱大昕《十驾斋养新录》“《五音声论》分喉牙舌齿唇五声,每各举八字为例,即字母之滥觞也。”《五音声论》有不够科学之处,如将五音与五方相配,所举例字不够准确。但是其毕竟对发音部分作出了初步的分析,是汉语字母的先声。

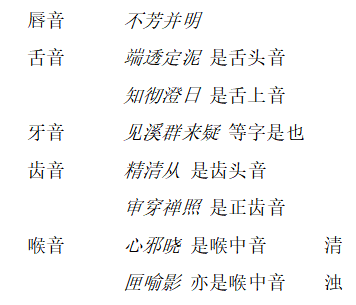

1907年在敦煌发现唐末僧人守温论音书的残卷《守温韵学残卷》,称“南梁汉比丘守温述:”在这里不仅分五音,还对舌音和齿音从发音部位上作进一步区分,同时从发音方法上对喉音再作划分。共列出三十个声母。

守温对中古声母的认识已经比较科学,不过有些地方还需要进一步的分类划分。到了宋代,人们在《守温韵学残卷》的基础上整理出了“三十六字母”

二、宋人三十六字母

我们先将三十六字母列出:

|

全清 |

次清 |

全浊 |

次浊 |

清 |

浊 |

|

牙音 |

见[k] |

溪[kʻ] |

群[g] |

疑[ŋ] |

|

|

|

舌音 |

舌头 |

端[t] |

透[tʻ] |

定[d] |

泥[n] |

|

|

|

舌上 |

知[ȶ] |

彻[ȶʻ] |

澄[ȡ] |

娘[ȵ] |

|

|

唇音 |

重唇 |

帮[p] |

滂[pʻ] |

并[b] |

明[m] |

|

|

|

轻唇 |

非[pf] |

敷[pfʻ] |

奉[bv] |

微[ɱ] |

|

|

齿音 |

齿头 |

精[ts] |

清[tsʻ] |

从[dz] |

|

心[s] |

邪[z] |

|

正齿 |

照[tɕ] |

穿[tɕʻ] |

床[dʑ] |

|

审[ɕ] |

禅[ʑ] |

喉音 |

影[ø] |

|

|

喻[j] |

晓[x] |

匣[ɣ] |

|

半舌音 |

|

|

|

来[l] |

|

|

|

半齿音 |

|

|

|

日[ȵʑ] |

|

|

|

通过与守温“三十字母”相比,舌音中增加了“娘”母,唇音中增加了轻唇音“非敷奉微”四母,齿音中增加了“床”母。这个经过宋人整理后的三十六字母大体上反映了唐宋之间的汉语声母系统。

对于宋人三十六字母,我们应该从发音部位与发音方法两个角度来认识和了解。从发音部位来看,首先按照唇舌齿牙喉五个大的系别来划分,在大的系别之下再分成两组或三组,如唇音分“重唇”和“轻唇”,舌音分“舌头”“舌上”和“半舌”,齿音分“齿头”“正齿”和“半齿”。从发音方法上看,主要以清浊对相关的声母进行区别。现代汉语语音学的知识告诉我们清浊主要与声带振动与否有关,就宋人三十六字母来看,有时还与送气、不送气相关。

过去的学者不了解这个原理,用非常模糊、玄虚的方法对其进行解释,增加了学习的困难。如明代方以智在《切韵声原》中说“将以用力轻为清,用力重为浊乎?”江永在《音学辨微》中又将清浊与阴阳相提:“清浊本于阴阳,一说清为阳,浊为阴”。

三十六字母从发音方法和发音部位两个角度来分析当时的声母系统,具有相当高的科学性。在传统音韵学上堪称了不起的贡献。因此,过去的学者对它的评价很高。如清代的江永在《四声切韵表·凡例》中说“昔人传三十六母,总括一切有字之音,不可增减,不可移易。凡欲增减移易者,皆妄作也。”

三、古人对韵的相关认识

前面已经说过,古人对韵的认识要早于声。

1.在音韵学上,与韵相关的有几个概念:

韵:只要求韵腹和韵尾相同,不必须区别韵头;不过韵要区别声调。

韵部:只要韵腹和韵尾相同,而不区别韵头和声调。

韵摄:韵尾相同,韵腹相近。

韵目:韵书里韵的标目,也就是韵的代表字。

韵类:韵书中反切下字的分类。(声类则是反切上字的分类)

2.从韵头的角度对韵进行分析:呼与等。

通过回顾现代汉语语音我们知道,与韵头相关,现代汉语有四呼,而在明代以前则只有两呼:即开口呼与合口呼。

江永《音学辨微》“音呼有开口合口,合口者吻聚,开口者吻不聚也。” 凡韵头是[u]或者以[u]为主要元音的就叫合口呼,反之则为开口呼。 从中古语音看,开口及合口又各自分成一、二、三、四等。 江永《音学辨微》:“一等洪大,二等次大,三四皆细,而四尤细。”等与舌位的高低前后相关。一般来说,一、二等都是无韵头[i]或者主要元音不是[i],三、四等则相反。一、二等与三、四等内部仍然由舌位的高低前后来区分。 如:《广韵》褒[pɑu](豪韵)是一等字,而包[pau](肴韵)是二等字;骄[kiɛu](宵韵)是三等字,浇[kieu](萧韵)是四等字。

《切韵》音系的等呼与我们今天的四呼不同,但两者之间有一定的关系。粗略的说,中古开口一二等是开口呼,开口三四等是齐齿呼,合口一二等是合口呼,合口三四等是撮口呼。

3.从韵尾的角度对韵进行分析:阴声韵、阳声韵与入声韵

无韵尾以及元音韵尾为阴声韵;鼻音韵尾为阳声韵(m[m] 、n[n]、 ŋ[ŋ]);塞音韵尾是入声韵((b[p] 、d[t] 、g[k])。普通话中入声韵均转入相应的阴声韵中。

阴、阳、入三种韵尾相互转化的现象叫“阴阳对转”。

对转发生的条件:

(1)主要元音相同。

(2)所转换的韵尾辅音的发音部位相同(阳入对转)。

旁转:指的是阴阳入三种韵内部语音发生的转化,转化的条件是韵尾相同,主要元音相近。 举例:冬→东

四、中古的四声

中古四声:平上去入。

据古代文献记载,一般认为沈约等最早将声调进行划分。《南史·陆厥传》“时盛为文章,吴兴沈约,陈郡谢眺,琅琊王融,以气类相推毂,汝南周颙善识声韵。约等为文皆用宫商,将平上去入四声,以此制韵。”《梁书·沈约传》“约撰《四声谱》”。

古人对于四声的描述:唐释处忠《元和韵谱》“平声哀而安,上声厉而举,去声清而远,入声直而促。”明释真空《玉钥匙歌诀》“平声平道末低昂,上声高呼猛烈强,去声分明哀远道,入声短促急收藏。”

从中古四声到现代汉语四声的演变:一、平分阴阳 。中古清声母平声字变阴平,浊声母平声字变阳平。 二、浊上变去 。中古全浊声母上声变去声,其余还读上声。 三、入派四声 。中古清声母字派入阴平、阳平、上声、去声,中古次浊声母字今读去声,中古全浊声母字今读阳平(一小部分读去声) 。

古人诗词格律中的平指的是平声,仄指的是上去入,因此判断平仄需要依据中古时期的声调。