当前位置:课程学习>>第三章>>文本学习>>知识点二

第三章 本量利分析

知识点二 本量利分析

知识点二 本量利分析

一、盈亏临界点分析

盈亏临界点(breakeven point)又称为保本点、盈亏平衡点、损益两平点等,是指刚好使企业经营达到不盈不亏状态的销售量(额)。此时,企业的销售收入恰好弥补全部成本,企业的利润等于零。盈亏临界点分析就是根据销售收入、成本和利润等因素之间的函数关系,分析企业如何达到不盈不亏状态。也就是说,销售价格、销售量以及成本因素都会影响企业的不盈不亏状态。通过盈亏临界点分析,企业可以预测售价、成本、销售量以及利润情况并分析这些因素之间的相互影响,从而加强经营管理。企业可以根据所销售产品的实际情况,计算盈亏临界点。

(一)盈亏临界点计算

1.单一产品的盈亏临界点

企业只销售单一产品,则该产品的盈亏临界点计算比较简单。根据本量利分析的基本公式:

税前利润=销售收入-总成本=销售价格×销售量-(变动成本+固定成本) =销售单价×销售量-单位变动成本×销售量-固定成本

P=px-bx-a=(p-b)x-a

企业不盈不亏时,利润为零,利润为零时的销售量就是企业的盈亏临界点销售量。

即:0=销售单价×盈亏临界点销售量-单位变动成本×盈亏临界点销售量-固定成本

盈亏临界点销售量=固定成本/(销售单价-单位变动成本)=固定成本/单位贡献毛益

可以写成:x0= a/(p-b) = a/UCM

相应的,盈亏临界点销售额=盈亏临界点销售量×销售单价=固定成本/单位贡献毛益,即:px0==pa/(p-b)=a/((p-b)/p) = a/CMR

【例3-1】假设某企业只生产和销售一种产品,该产品的市场售价预计为100元,该产品单位变动成本为20元,固定成本为32000元,则盈亏临界点的销售量为:

x0=a/(p-b)=32000/(100-20)=400(件)

相应的,可以算出盈亏临界点的销售额:px0=100×400=40000(元)

2.多品种的盈亏临界点

在现实经济生活中,大部分企业生产经营的产品不只一种。在这种情况下,企业的盈亏临界点就不能用实物单位表示,因为不同产品的实物计量单位是不同的,把这些计量单位不同的产品销量加在一起是没有意义的。所以,企业在产销多种产品的情况下,只能用金额来表示企业的盈亏临界点。即只能计算企业盈亏临界点的销售额。通常计算多品种企业盈亏临界点的方法有综合贡献毛益率法;联合单位法;主要品种法和分算法等几种方法,下面将逐一介绍:

(1)综合贡献毛益率法。所谓综合贡献毛益率法是指将各种产品的贡献毛益率按照其各自的销售比重这一权数进行加权平均,得出综合贡献毛益率,然后再据此计算企业的盈亏临界点销售额和每种产品的盈亏临界点的方法。具体来说,企业盈亏临界点=企业固定成本总额/综合贡献毛益率

企业盈亏临界点的具体计算步骤是:

①计算综合贡献毛益率。首先,计算各种产品的销售比重

某种产品的销售比重=该种产品的销售额/全部产品的销售总额×100%

销售比重是销售额的比重而不是销售量的比重。

其次,计算综合贡献毛益率

综合贡献毛益率=∑(各种产品贡献毛益率×该种产品的销售比重)

该公式也可以写作:综合贡献毛益率= 各种产品贡献毛益额之和/销售收入总额

②计算企业盈亏临界点销售额。企业盈亏临界点销售额= 企业固定成本总额/综合贡献毛益率

③计算各种产品盈亏临界点销售额。某种产品盈亏临界点销售额=企业盈亏临界点销售额×该种产品的销售比重

【例3-2】某企业销售甲、乙、丙三种产品,全年预计固定成本总额为210 000元,预计销售量分别为8000件、5000台和10000件,预计销售单价分别为25元、80元、40元,单位变动成本分别为15元、50元、28元,则该企业的盈亏临界点是多少?

①计算综合贡献毛益率,为此,

第一步,计算全部产品销售总额=8000×25+5000×80+10000×40=1000000(元)

第二步,计算每种产品的销售比重

甲产品的销售比重=8000×25÷1000000=20%

乙产品的销售比重=5000×80÷1000000=40%

丙产品的销售比重=10000×40÷1000000=40%

第三步,综合贡献毛益率

甲产品的贡献毛益率=(25-15)÷25=40%

乙产品的贡献毛益率=(80-50)÷80=37.5%

丙产品的贡献毛益率=(40-28)÷40=30%

综合贡献毛益率=40%×20%+37.5%×40%+30%×40%=35%

②计算企业盈亏临界点销售额。企业盈亏临界点销售额=企业固定成本总额/综合贡献毛益率=210 000÷35%=600000(元)

③将企业盈亏临界点销售额分解为各种产品盈亏临界点销售额和销售量

甲产品盈亏临界点销售额=600000×20%=120000(元)

乙产品盈亏临界点销售额=600000×40%=240000(元)

丙产品盈亏临界点销售额=600000×40%=240000(元)

相应的,可以计算出每种产品盈亏临界点销售量

甲产品盈亏临界点销售量=120000÷25=4800(件)

乙产品盈亏临界点销售量=240000÷80=3000(台)

丙产品盈亏临界点销售量=240000÷40=6000(件)

综合贡献毛益率的大小反映了企业全部产品的整体盈利能力高低,企业若要提高全部产品的整体盈利水平,可以调整各种产品的销售比重,或者提高各种产品自身的贡献毛益率。

(2)联合单位法。所谓联合单位法是指企业各种产品之间存在相对稳定的产销量比例关系,这一比例关系的产品组合可以视同为一个联合单位,然后确定每一联合单位的售价和单位变动成本,以进行多品种的盈亏临界点分析。如企业A、B、C三种产品,其销量比为1︰2︰3,则这三种产品的组合就构成一个联合单位。然后按照这种销量比来计算各种产品共同构成的联合单价和联合单位变动成本。即:

联合销售单价=A产品单价×1+B产品单价×2+C产品单价×3

联合单位变动成本= A产品单位变动成本×1+B产品单位变动成本×2+C产品单位变动成本×3 然后就可以计算出联合保本量,即:

联合保本量=固定成本/(联合单价-联合单位变动成本)

某产品保本量=联合保本量×该产品销量比

这种方法主要适用于有严格产出规律的联产品生产企业。

【例3-3】仍按例2资料。

确定产品销量比为:甲︰乙︰丙=1︰0、625︰1.25

联合单价=1×25+0.625×80+1.25×40=125(元/联合单位)

联合单位变动成本=1×15+0.625×50+1.25×28=81.25(元/联合单位)

联合保本量=210 000÷(125-81.25)=4800(联合单位)

计算各种产品保本量:

甲产品保本量=4800×1=4800(件) 甲产品保本额=4800×25=120000(元)

乙产品保本量=4800×0.625=3000(台) 乙产品保本额=3000×80=240000(元)

丙产品保本量=4800×1.25=6000(件) 丙产品保本额=6000×40=240000(元)

(3)主要品种法。如果企业生产经营的多种产品中,有一种产品能够给企业提供的贡献毛益占企业全部贡献毛益总额的比重很大,而其他产品给企业提供的贡献毛益比重较小。则可以将这种产品认定为主要品种。此时,企业的固定成本几乎由主要产品来负担,所以,可以根据这种产品的贡献毛益率计算企业的盈亏临界点。当然,用这种方法计算出来的企业的盈亏临界点可能不十分准确。如果企业产品品种主次分明,则可以采用这种方法。

(4)分算法。分算法是指在一定条件下,企业可以将全部固定成本按一定标准在各种产品之间进行分配,然会再对每一个品种分别进行盈亏临界点分析的方法。全部固定成本中的专属固定成本直接划归某种产品负担,而共同固定成本则要按照一定标准(如产品重量、体积、长度、工时、销售额等)分配给各种产品。

这种方法要求企业能够客观分配固定成本,如果不能做到客观,则可能使计算结果出现误差。这种方法可以给企业管理当局提供各产品计划和控制所需要的资料。

(二)盈亏临界点作业率和安全边际

1.盈亏临界点的作业率

盈亏临界点作业率也称为保本作业率、危险率,是指企业盈亏临界点销售量(额)占现有或预计销售量(额)的百分比。该指标越小,表明用于保本的销售量(额)越低;反之,越高。其计算公式为:

盈亏临界点作业率=盈亏临界点销售量(额)/现有或预计销售量(额)

如在例1中,假定企业预计销售量是1000件,则盈亏临界点的作业率为40%(400/1000×100%)。这说明,企业的作业率只有超过40%时,才能获得盈利,否则就会发生亏损。某些西方企业用该指标来评价企业经营的安全程度。

2.安全边际

所谓安全边际是指现有或预计销售量(额)超过盈亏临界点销售量(额)的部分。超出部分越大,企业发生亏损的可能性越小,发生盈利的可能性越大,企业经营就越安全。安全边际越大,企业经营风险越小。衡量企业安全边际大小的指标有两个,它们是安全边际量(额)和安全边际率。

安全边际量(额)=现有或预计销售量(额)-盈亏临界点销售量(额)

安全边际率=安全边际销售量(额)/现有或预计的销售量(额)×100%

安全边际率与盈亏临界点的作业率之间的关系为:

安全边际率+盈亏临界点作业率=1

如在例1中,假定企业预计销售量是1000件,则

安全边际销售量=1000-400=600(件),安全边际销售额=600×100=60000(元)

安全边际率=600÷1000=60%

西方国家一般用安全边际率来评价企业经营的安全程度。下面列示了安全边际的经验数据。

10%以下 危险

10%~20% 值得注意

20%~30% 比较安全

30%~40% 安全

40%以上 很安全

安全边际能够为企业带来利润。我们知道,盈亏临界点的销售额除了弥补产品自身的变动成本外,刚好能够弥补企业的固定成本,不能给企业带来利润。只有超过盈亏临界点的销售额,才能在扣除变动成本后,不必再弥补固定成本,而是直接形成企业的税前利润。用公式表示如下:

税前利润=销售单价×销售量-单位变动成本×销售量-固定成本 =(安全边际销售量+盈亏临界点销售量)×单位贡献毛益-固定成本 =安全边际销售量×单位贡献毛益 =安全边际销售额×贡献毛益率 将上式两边同时除以销售额可以得出:

税前利润率=安全边际率×贡献毛益率

二、实现目标利润的本量利分析

前面盈亏临界点分析是研究企业利润为零时的情况。而企业的目标是获取利润,所以,下面将分析企业实现目标利润时的情况。

(一)保利点及其计算

所谓保利点是指企业为实现目标利润而要达到的销售量或销售额。保利点具体可用保利量和保利额两个指标表示。

根据本量利分析的基本公式:

目标利润=销售单价×保利量-单位变动成本×保利量-固定成本

可得: 保利量= (固定成本+目标利率)/(销售单价-单位变动成本)=(固定成本+目标利润)/单位贡献毛益率

相应的,可得:

保利额=销售单价×保利量= (固定成本+目标利率)/(贡献毛益率)=(固定成本+目标利率)/(1-变动成本率)

这里的目标利润是指尚未扣除所得税的利润。

【例3-4】假设某企业只生产和销售一种产品,该产品售价为80元,单位变动成本为30元,固定成本为30000元,目标利润为20000元。则:

保利量=(固定成本+目标利率)/(销售单价-单位变动成本)=(30000+20000)/(80-30)=1000(件)

保利额=(固定成本+目标利率)/(贡献毛益率)=(30000+20000)/62.5% =80000(元)

(二)保净利点及其计算

由于税后利润(即净利润)是影响企业生产经营现金流量的真正因素,所以,进行税后利润的规划和分析更符合企业生产经营的需要。因此,应该进行保净利点的计算。保净利点是指实现目标净利润的业务量。其中,目标净利润就是目标利润扣除所得税后的利润。保净利点可以用保净利量和保净利额两个指标表示。

由于,目标净利润=目标利润(1-所得税税率),

所以,可以得出,

目标利润=目标净利润/(1-所得税税率)

相应的保净利点公式可以写成,

保净利量=(固定成本+目标净利润/(1-所得税税率))/(销售单价-单位变动成本)

保净利额= (固定成本+目标净利润/(1-所得税税率))/贡献毛益率

【例3-5】仍按例4中的资料,另外,假定目标净利润为15000元,所得税税率为25%。

保净利量=(30000+15000/(1-25%))/(80-30) =1000(件)

保净利额=(30000+15000/(1-25%))/62.5%=80000(元)

从盈亏临界点、保利点和保净利点公式可以看出,它们的共同之处在于,凡是计算销售量指标时,分母都是单位贡献毛益;凡计算销售额指标时,分母都是贡献毛益率。它们的不同之处在于,各公式的分子项目不完全相同。

三、本量利关系图

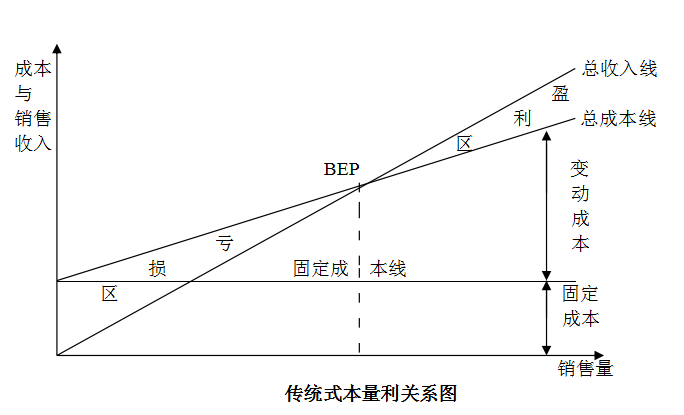

将成本、业务量、销售单价之间的关系反映在平面直角坐标系中就形成本量利关系图。通过这种图形,可以非常清楚而直观地反映出固定成本、变动成本、销售量、销售额、盈亏临界点、利润区、亏损区、贡献毛益和安全边际等。根据数据的特征和目的,本量利关系图可以分为传统式、贡献毛益式和利量式图形三种。

(一)传统式本量利关系图

传统式本量利关系图是最基本、最常见的本量利关系图形。其绘制方法如下:

1.在直角坐标系中,以横轴表示销售量,以纵轴表示成本和销售收入。

2.绘制固定成本线。在纵轴上找出固定成本数值,即(0,固定成本数值),以此为起点,绘制一条与横轴平行的固定成本线。

3.绘制总成本线。以(0,固定成本数值)为起点,以单位变动成本为斜率,绘制总成本线。

4.绘制销售收入线。以坐标原点(0,0)为起点,以销售单价为斜率,绘制销售收入线。

这样,绘制出的总成本线和销售收入线的交点就是盈亏临界点。

上图直观、形象而又动态地反映了销售量、成本和利润之间的关系。

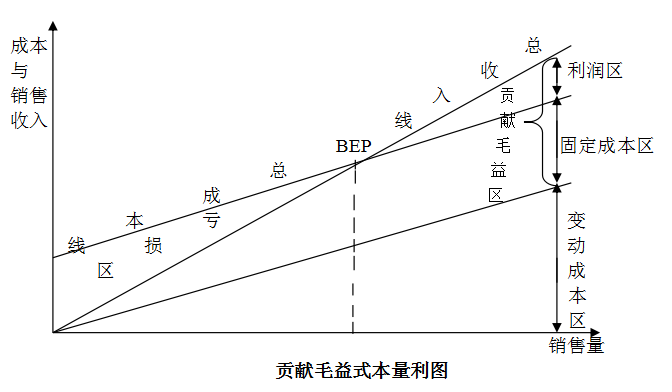

在传统式本量利关系图的基础上,根据企业管理的不同目的,又派生出贡献毛益式和利量式本量利关系图。

(二)贡献毛益式的本量利关系图

贡献毛益式本量利关系图是一种将固定成本置于变动成本之上,能够反映贡献毛益形成过程的图形,这是传统式本量利关系图不具备的。该图的绘制程序是,先从原点出发分别绘制销售收入线和变动成本线;然后从纵轴上的(0,固定成本数值)点为起点绘制一条与变动成本线平行的总成本线。这样,总成本线和销售收入线的交点就是盈亏临界点。

上图能够清楚地反映出贡献毛益的形成过程。销售收入线与变动成本线之间所夹区域为贡献毛益区域。当贡献毛益正好等于固定成本时,企业达到不盈不亏状态;当贡献毛益超过盈亏临界点并大于固定成本时,企业获得了利润;当贡献毛益没有达到盈亏临界点时,企业发生了亏损。该图更能反映“利润=贡献毛益-固定成本”的含义,而且也更符合变动成本法的思路。

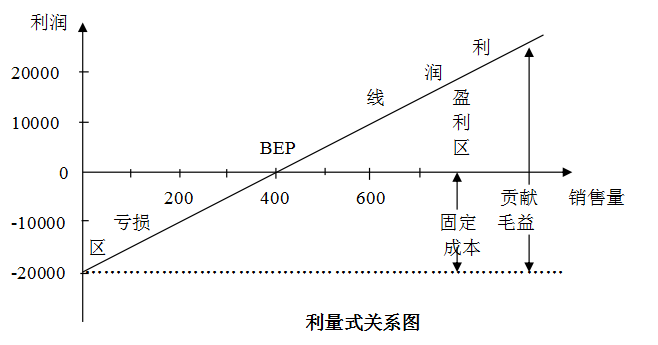

(三)利量式关系图

利量式关系图是反映利润与销售量之间依存关系的图形。该图绘制的程序是,在平面直角坐标系中,以横轴代表销售量,以纵轴代表利润(或亏损);然后在纵轴原点以下部分找到与固定成本总额相等的点(0,固定成本数值),该点表示业务量等于零时,亏损额等于固定成本;最后,从点(0,固定成本数值)出发画出利润线,该线的斜率是单位贡献毛益。利润线与横轴的交点即为盈亏临界点。

该图形能直观反映业务量与利润、贡献毛益和固定成本之间的关系。当销售量为零时,企业的亏损就等于固定成本,随着销售量的增长,亏损越来越少,当销售量超过盈亏临界点时,企业开始出现利润,而且销售量越大,利润越多。可见,这种简单明了的图形更容易为企业管理人员理解。

四、相关因素变动对盈亏临界点和保利点的影响

前面进行本量利分析时,销售单价、固定成本、单位变动成本、目标利润都是不变的,当这些因素变动时,对盈亏临界点和保利点会产生很大影响。

(一)销售单价单独变动对盈亏临界点和保利点的影响

从盈亏临界点和保利点的计算公式来看,销售单价提高会使单位贡献毛益和贡献毛益率上升,也就是盈亏临界点和保利点的计算公式的分母增大,因此,销售单价提高会降低盈亏临界点和保利点;销售单价降低,则情况相反。

从传统式和贡献毛益式本量利关系图来看,销售单价提高表明销售收入线斜率增大,而总成本线不变,所以两线交点下降,即盈亏临界点和保利点降低;销售单价降低,则情况相反。

(二)单位变动成本单独变动对盈亏临界点和保利点的影响

从盈亏临界点和保利点的计算公式来看,单位变动成本上升会使单位贡献毛益和贡献毛益率下降,也就是盈亏临界点和保利点计算公式的分母变小,因此,单位变动成本上升会提高盈亏临界点和保利点;单位变动成本下降,则情况相反。

从传统式和贡献毛益式本量利关系图来看,单位变动成本提高表明销售成本线斜率增大,而总收入线不变,所以,两线交点上升,即盈亏临界点和保利点提高;单位变动成本降低,则情况相反。

(三)固定成本单独变动对盈亏临界点和保利点的影响

从盈亏临界点和保利点的计算公式来看,固定成本上升会使盈亏临界点和保利点的计算公式的分子增大,因此,固定成本上升会提高盈亏临界点和保利点;固定成本下降,则情况相反。

从传统式和贡献毛益式本量利关系图来看,固定成本提高表明销售成本线截距提高,而总成本线斜率不变,总收入线也不变,所以,两线交点上升,即盈亏临界点和保利点提高;固定成本降低,则情况相反。

(四)目标利润单独变动对保利点的影响

目标利润的变动只影响到保利点而不影响盈亏平衡点。企业预计达到的目标利润提高时,保利点提高,预计达到的目标利润降低时,保利点降低。

五、本量利关系中的敏感性分析

敏感性分析方法是一种广泛应用于各领域的分析技术。它是研究一个系统在周围环境发生变化时,该系统状态会发生怎样变化的方法。敏感性分析具体研究的问题是,一个确定的模型在得出最优解之后,该模型中的某个或某几个参数允许发生多大的变化,仍能保持原来的最优解不变;或者当某个参数的变化已经超出允许的范围,原来的最优解已不再最优时,怎样用最简便的方法重新求得最优解。

本量利关系中的敏感性分析,主要是研究销售单价、单位变动成本、固定成本和销售量这些因素变动对盈亏临界点和目标利润的影响程度。具体说来,本量利关系中的敏感性分析就是分析由盈利转为亏损时各因素变化情况和分析利润敏感性。由盈利转为亏损时各因素变化情况分析就是分析确定那些使得企业由盈利转为亏损的各因素变化的临界值,也就是计算出达到盈亏临界点的销售量、销售单价的最小允许值以及单位变动成本和固定成本的最大允许值。分析利润的敏感性是分析销售量、销售单价、单位变动成本和固定成本各因素变化对利润的影响程度,在这些因素中,有的因素微小的变化导致利润很大的变化,说明利润对该因素很敏感,该因素被称为敏感因素;而有的因素很大的变化只导致利润不大的变化,说明利润对该因素不敏感,该因素被称为不敏感因素。

(一)相关因素临界值的确定

根据实现目标利润的模型P=px-bx-a=(p-b)x-a,当P等于零时,可以求出公式中各因素的临界值(最大、最小值)。确定某一相关因素临界值时,通常假定其他因素不变。所以:

p=b+a/x

x=a/(p-b)

b=p-a/x

a=(p-b)x

【例3-6】假定企业只生产和销售一种产品,产品计划年度内预计售价为每件20元,单位变动成本为8元,固定成本总额为24000元。预计销售量为10000件。全年利润为96000元。

1.销售单价的临界值(最小值)

p= b+a/x=8+24000÷10000=10.4(元)

这说明,单价不能低于10.4元这个最小值,否则便会亏损,或者说,单价下降幅度不能低于48%(9.6÷20),否则企业就会亏损。

2.销售量的临界值(最小值)

x= a/(p-b)=24000÷(20-8)=2000(件)

销售量的最小允许值为2000件,这说明,销量只要达到预计销量的1/5,企业就可以保本。

3.单位变动成本的临界值(最大值)

b=p-=20-24000÷10000=17.6(元)

这就是说,单位变动成本达到17.6元时,也就是比8元高出120%时,企业的利润就为零。

4.固定成本的临界值(最大值)

a=(p-b)x=(20-8)×10000=120000(元)

这就是说,固定成本的最大允许值为120000元,如果超过这个值,企业就会发生亏损。此时的固定成本总额增长了500%。

(二)相关因素变化对利润变化的影响程度

销量、销售单价、单位变动成本和固定成本各因素变化对利润的影响程度是不同的,也就是利润对这些因素变动的敏感程度是不同的,为了测量利润对这些因素变动的敏感程度,人们在长期实践中建立了敏感系数这一指标。

敏感系数=目标值变动百分比/因素值变动百分比

根据该公式,企业管理者可以分析哪些是敏感因素,哪些是不敏感因素,然后对敏感因素应予以高度重视,对于不敏感因素,则可以不作重点关注,这样,就可以分清主次,把握重点了。下面通过举例来说明敏感因素的确定。

在例6中,假定单价、单位变动成本、固定成本和销量分别增长40%,则利润对各因素变动的敏感系数(以下简称各因素的敏感系数)可分别确定如下:

1.销售单价的敏感系数

由于销售单价增长40%,也就是p=20×(1+40%)=28(元)

税前利润P=(28-8)×10000-24000=176000(元)

目标值变动百分比(即利润变动百分比)=(176000-96000)÷96000=83.33%

销售单价的敏感系数=83.33%÷40%=2.08

这就意味着,销售单价增长1%,利润将提高2.08%。

2.销售量的敏感系数

由于销售量增长40%,也就是x=10000×(1+40%)=14000(件)

税前利润P=(20-8)×14000-24000=144000(元)

目标值变动百分比(即利润变动百分比)=(144000-96000)÷96000=50%

销售量的敏感系数=50%÷40%=1.25

这就说明,销售量增长1%,利润将提高1.25%。

3.单位变动成本的敏感系数

由于单位变动成本增长40%,也就是b=8×(1+40%)=11.2(元)

税前利润P=(20-11.2)×10000-24000=64000(元)

目标值变动百分比(即利润变动百分比)=(64000-96000)÷96000=-33.33%

单位变动成本的敏感系数=33.33%÷40%=-0.83

这就表明,单位变动成本增长1%,利润将反向变动0.83%,即将降低0.83%。

4.固定成本的敏感系数

由于固定成本增长40%,也就是a=24000×(1+40%)=33600(元)

税前利润P=(20-8)×10000-33600=86400(元)

目标值变动百分比(即利润变动百分比)=(86400-96000)÷96000=-10%

固定成本的敏感系数=-10%÷40%=-0.25

这就是说,固定成本增长1%,利润将降低0.25%。

需要说明的是,敏感系数是正数,表明该因素与利润是同向变动关系,敏感系数是负数,则表明该因素与利润是反向变动关系。分析敏感程度关键是看敏感系数绝对值的大小,绝对值越大,则敏感程度越高,反之,越小。

从上面的计算中可以看出,利润对各因素变动的敏感程度是不同的,对销售单价的变动最敏感,其次是销售量,再次是单位变动成本,最后是固定成本。也就是说,单价变动对利润影响最大,固定成本变动对利润影响最小,销量、单位变动成本变动对利润影响居于其中。但是,这一排列顺序会因为条件变化而发生改变。如上例中,单位变动成本是12元而不是8元,其他条件不变。则各因素分别增长40%时,它们的敏感系数分别是:

目标利润为(20-12)×10000-24000=56000(元)。

销售单价的敏感系数={[20(1+40%)-12]×10000-24000-56000}÷56000÷40%=3.57

销售量的敏感系数=[(20-12)×10000(1+40%)-24000-56000]÷56000÷40% =1.43

单位变动成本的敏感系数={[20-12(1+40%)]×10000-24000-56000}÷56000÷40% =-2.14

固定成本的敏感系数=[(20-12)×10000-24000(1+40%)-56000]÷56000÷40% =-0.43

从这个例子可以看出,四个因素的敏感系数排列顺序发生了变化,依次是单价、单位变动成本、销售量和固定成本。与前一例相比,单位变动成本和销售量两个因素互换了位置。一般来说,单价的敏感系数是最大的。为验证这一结论,可以通过下列公式进行推导。

单价的敏感系数= (p2-p1)/p1×p1/(p2-p1)

=( (p2-b)x-a-[(p1-b)x-a])/p1× p1/(p2-p1)

= p1x/px=px/p

相应的可以推导出其他几个因素的敏感系数公式

销售量的敏感系数=(p-b)x/p

单位变动成本的敏感系数= -bx/p

固定成本的敏感系数= -a/p

从这几个公式中可以看出,各公式的分母均为利润“P”,所以公式值的大小完全取决于分子的大小。因此,对各敏感系数的分子进行比较即可。

从单价和销售量的敏感系数公式的分子来看,px>(p-b)x,所以单价的敏感系数一定大于销售量的敏感系数;

从单价和变动成本的敏感系数公式的分子来看,企业在正常盈利条件下,px>bx,所以单价的敏感系数一定大于单位变动成本的敏感系数;同样的,单价的敏感系数也大于固定成本的敏感系数。所以,一般来说,单价的敏感系数应该是最大的,也就是利润对单价变动的反应最为敏感。所以,与其他因素相比,销售价格变动对企业利润的影响最大。 根据敏感系数公式,并在已知各因素变动幅度时,企业可以很容易预测利润变动幅度,从而很容易计算出各因素变动后的利润值。下面举例说明。

【例3-7】甲企业计划年度的销售量为4000件,单价为100元,单位变动成本为40元,固定成本为40000元。如果这些因素变动幅度均为20%和-20%,则利润各为多少?

首先,计算目标利润。目标利润= (p-b)x-a=(100-40)×4000-40000=200000(元)

然后,计算各因素的敏感系数。根据敏感系数公式:

单价的敏感系数= px/p=100×4000÷200000=2

销售量的敏感系数=(p-b)x/p ==1.2

单位变动成本的敏感系数=-bx/p =-40×4000÷200000=-0.8

固定成本的敏感系数=-40000÷200000=-0.2

最后,计算各因素单独变动后的利润。

由于,敏感系数=目标值变动百分比/因素值变动百分比,也就是,目标值变动百分比=敏感系数×因素值变动百分比,所以:

当各因素单独增长20%时,利润变动百分比和增长后的利润总额情况如下:

销售单价增长20%时,利润将增长40%(也就是2×20%),

即:利润总额=200000×(1+40%)=280000(元)

销售量增长20%时,利润将增长24%。

即:利润总额=200000×(1+24%)=248000(元)

单位变动成本增长20%时,利润将降低16%。

即:利润总额=200000×(1-16%)=168000(元)

固定成本增长20%时,利润将降低4%。

即:利润总额=200000×(1-4%)=192000(元)

当各因素单独降低20%时,利润变动百分比和增长后的利润总额情况如下:

销售单价降低20%时,利润将降低40%,利润总额=200000×(1-40%)=120000(元)

销售量降低20%时,利润将降低24%。

即:利润总额=200000×(1-24%)=152000(元)

单位变动成本降低20%时,利润将增长16%。

即:利润总额=200000×(1+16%)=232000(元)

固定成本降低20%时,利润将增长4%。

即:利润总额=200000×(1+4%)=208000(元 )

可见,通过利用敏感系数公式,企业可以很方便地预测各因素变动情况下的利润值。

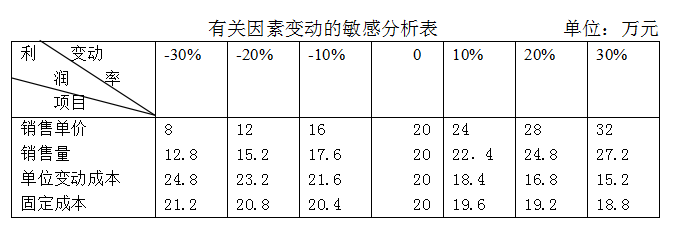

企业有时会列出有关因素变动的敏感分析表来直接反映各因素变动后的利润值,以便为企业决策人员提供直观数据。如,在例7中,除了20%的变动率之外,企业还有各因素的变动率分别为10%、30%两种情况。于是可以列出有关因素变动后的利润表。

在该分析表中,各因素变动幅度只是选择了正负各三个值,如果选择更多的值,就可以得到更多的利润数据,这样,由各因素的变动幅度值和相应的利润值,就可以得到一系列的点,把这些点连接起来,就可以得到一张分析图了。