当前位置:课程学习>>第五章>>文本学习>>知识点三

第五章 短期经营决策分析

知识点三 生产决策

知识点三 生产决策

一、生产决策的内容及方法

(一)生产决策的内容

生产决策要解决的问题主要有三个,即生产什么产品、如何组织产品生产和生产多少数量产品的问题。目的是在企业生产能力既定的条件下,如何充分利用企业现有的生产能力和经济资源,使企业获得更大的经济效益。

(二)生产决策的方法

生产决策方法是指在决策过程中,通过计算、比较和分析有关生产经营决策的评价指标,从而作出选择的各种方法的统称。主要有贡献毛益分析法、差量分析法、成本无差别点分析法、相关损益分析法与相关成本分析法等。

1.贡献毛益分析法

一般来说,若企业利用现有生产能力生产多种产品,则不需要增加固定成本,也不需考虑机会成本。在这种情况下,企业进行产品生产品种的决策分析,通常采用贡献毛益分析法。贡献毛益分析法是指在进行短期经营决策时,根据贡献毛益理论,以有关备选方案的贡献毛益指标作为决策评价指标的一种决策分析方法。在短期经营决策中,由于企业一般不会改变生产能力,原有固定成本通常稳定不变,属于无关成本,在决策分析时可以不予考虑。因此,若有关决策方案不需增加新的专属固定成本,没有机会成本,则相关成本即为变动成本,因而可通过计算有关方案的贡献毛益指标作为选择最优方案的标准。但应该注意,作为选优标准的贡献毛益指标只能是贡献毛益总额或单位资源贡献毛益,而不能以单位产品贡献毛益指标作为选优的标准。所以,贡献毛益分析法又可分为贡献毛益总额分析法和单位资源贡献毛益分析法两种。

(1)单位贡献毛益分析法。单位资源贡献毛益分析法是指以有关备选方案的单位资源贡献毛益指标作为决策评价指标的一种决策分析方法。

当企业生产受到某项资源(如加工能力、原材料、能源等)的限制时,在已知备选方案中各种产品的单位贡献毛益和单位产品资源消耗定额的条件下,即可通过计算单位资源贡献毛益指标作为决策方案选优的标准。

单位资源贡献毛益 = 单位贡献毛益/单位产品资源消耗额度

单位资源贡献毛益指标是一个正指标,该项指标越大,方案越好。

单位资源贡献毛益分析法计算简便,容易理解,主要用于生产经营决策中的互斥方案决策,如开发何种新产品的决策。

(2)贡献毛益总额分析法。贡献毛益总额分析法是指以有关备选方案的贡献毛益总额指标作为决策评价指标的一种决策分析方法。

当有关决策方案的相关收入均不为零,相关成本全部为变动成本时,即可将贡献毛益总额指标作为决策评价的标准。

贡献毛益总额指标也是一个正指标,该项指标越大,方案越好。

贡献毛益总额分析法常被用于生产经营决策中不涉及专属成本和机会成本的单一方案决策或多方案决策中的互斥方案决策,如亏损产品的决策。

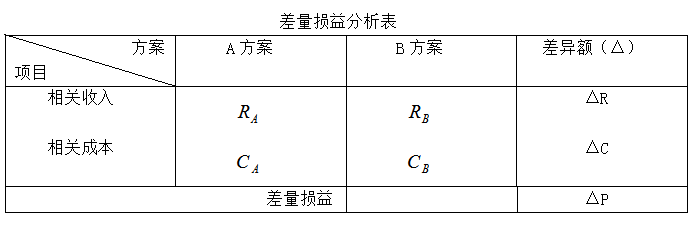

2.差量分析法

差量分析法又称差量损益分析法、差别损益分析法,是指在进行短期经营决策时,以有关备选方案的差量损益指标作为决策评价指标的一种决策分析方法。差量损益分析法的基本原理是:首先计算两个备选方案的差量收入(两个备选方案的相关收入的差额)与差量成本(两个备选方案的相关成本的差额),然后用两个备选方案的差量收入减去其差量成本以计算出差量损益。若差量收入大于差量成本即差量收益为正,则前一个方案为优;若差量收入小于差量成本即差量收益为负,则后一个方案为优。按差量分析法编制差量损益分析表如表5-1所示:

差量损益分析法一般只适用于两个互斥方案的选择。对于两个以上互斥方案的选择,只能通过两个方案逐次予以多次的相互比较,故比较繁琐,不宜采用,这类决策问题一般采用相关损益分析法进行决策分析。

3.成本无差别点分析法

成本无差别点分析法是指在短期经营决策中,当各备选方案的相关收入均为零,相关业务量为不确定因素时,通过判断处于不同水平上的业务量与成本无差别点业务量之间的关系,来作出互斥方案决策的一种方法。

成本无差别点业务量是指能使两个备选方案的总成本相等时的业务量,又叫成本平衡点、成本分界点。

设:为成本平衡点业务量, A方案的总成本为,固定成本为,单位变动成本为;B方案的总成本为,固定成本为,单位变动成本为。

则有:y1=a1+b1x

y2=a2+b2x

x0 = (a1-a2)/(b2-b1)

当业务量大于x0时,固定成本较高的A方案优于B方案;

当业务量小于x0时,固定成本较低的B方案优于A方案;

当业务量等于x0时,则两个备选方案的总成本相等,利润无差别。

成本无差别点分析法主要适用于零部件需用量不确定时的自制或外购的决策和生产工艺技术方案选择的决策。

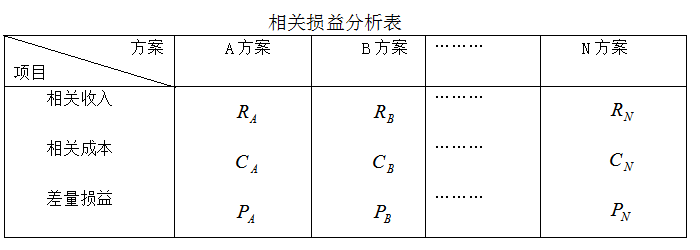

4.相关损益分析法

相关损益分析法是指在进行短期经营决策时,以有关备选方案的相关损益指标作为决策评价指标的一种决策分析方法。

相关损益分析法的基本原理是:首先计算每个备选方案的相关损益(即每个备选方案的相关收入与其相关成本的差额),然后比较每个备选方案的相关损益。相关损益为一个正指标,其正值为相关收益,其负值为相关损失。备选方案的相关收益越大,则该方案的经济效益越好。按相关损益分析法编制的相关损益分析表如表5-3所示:

相关损益分析法是短期经营决策中应用最广泛的一种决策分析方法,上面介绍的贡献毛益分析法可以看作是它的特殊形式。相关损益分析法不但适用于两个互斥方案的选择,而且尤其适用于两个以上互斥方案的选择。

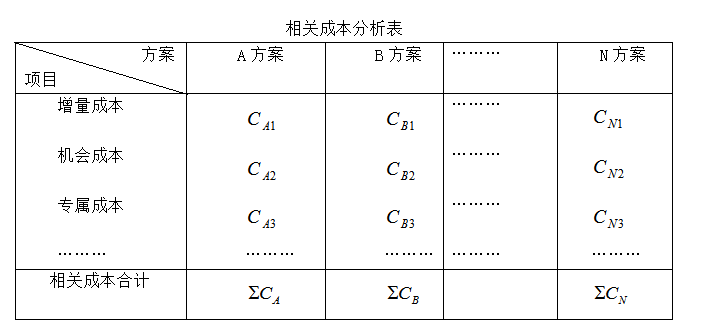

5.相关成本分析法

相关成本分析法是指在进行短期经营决策时,以有关备选方案的相关成本指标作为决策评价指标的一种决策分析方法。它是相关损益分析法的一种特殊形式。当各备选方案的相关收入均为零,相关业务量为确定因素时,通过比较各方案的相关成本指标,即可对决策方案作出选择。相关成本为一个反指标,该项指标越小,则方案的经济效益越好。相关成本分析法的基本原理如表5-4所示:

相关成本分析法主要适用于零部件需用量确定时的自制或外购的决策分析。

二、生产决策的实际应用

(一)亏损产品是否生产的决策

亏损产品的决策,是指企业在组织多品种生产经营的条件下,当其中一种产品为亏损产品(即其收入低于按完全成本法计算的销货成本)时,所作出的是否按照原有规模继续生产,或是按照扩大的规模生产该亏损产品的决策。

1.亏损产品是否继续生产的决策

某种产品发生亏损,是企业常会遇到的问题。亏损产品是否停产?如果我们按照完全成本法来进行分析,答案似乎很简单,既然产品不能为企业提供盈利,当然应当停产。但是,如果我们按照变动成本法来进行分析,往往会得出相反的结论。由于亏损产品是否停产的决策并不影响企业的固定成本总额,因此这类决策问题一般采用贡献毛益分析法进行分析。

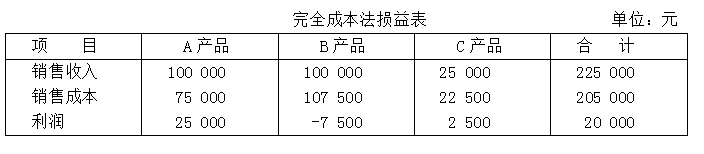

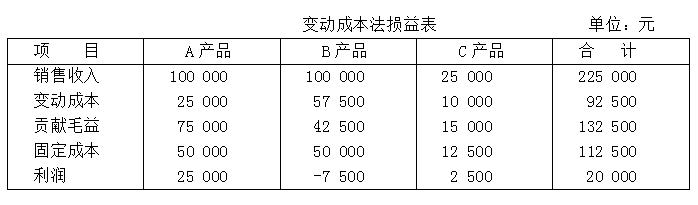

【例5-3】某公司生产A、B、C三种产品,按完全成本法计算损益,如表5-5所示。

要求:分析亏损产品是否停产。

根据表5-5提供的资料,公司生产B产品亏损7 500元,如果认为停止B产品的生产可以减少亏损7 500元,从而使公司利润增加7 500元,达到27 500元,则是错误的。因为,如果停止B产品的生产,公司的生产能力必然会有剩余,固定成本并不会随着生产能力的下降而减少,这样原来由B产品负担的固定成本势必转由A、C两种产品来负担。

本例中,如果在公司的销售成本中,固定成本总额为112 500元,并按各种产品的销售比重进行分配。固定成本分配率和各种产品分摊的固定成本可计算如下:

固定成本分配率=112 500÷225 000=0.5(元)

A产品分配的固定成本:100 000×0.5=50 000(元)

B产品分配的固定成本:100 000×0.5=50 000(元)

C产品分配的固定成本: 25 000×0.5=12 500(元)

按变动成本法计算损益如表5-6所示。

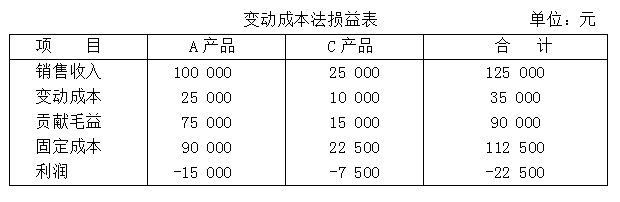

若B产品停止生产,则固定成本分配率和各种产品分摊的固定成本计算如下:

固定成本分配率=112 500÷125 000=0.9(元)

A产品分配的固定成本:100 000×0.9=90 000(元)

C产品分配的固定成本: 25 000×0.9=22 500(元)

则按变动成本法重新计算损益如表5-7所示。

从表5-6和表5-7可见,由于停止B产品的生产,公司不仅没有增加利润,反而由盈利20 000元变为亏损22 500元,两者相差42 500元,而这个差额正是B产品提供的贡献毛益。这就是说,尽管B产品是亏损产品,但仍能为企业提供42 500元的贡献毛益,用以补偿固定成本,因此不能停止B产品的生产。

由此我们可以得出结论:当亏损产品仍能为企业提供贡献毛益时,在停止其生产又不能增加其它产品的生产或转产新产品的情况下,亏损产品就应继续生产。

2.亏损产品是否转产的决策分析

如果亏损产品停产后,其剩余的生产能力可以用来转产其它产品,只要转产产品提供的贡献毛益总额大于亏损产品提供的贡献毛益总额,就可以进行转产。

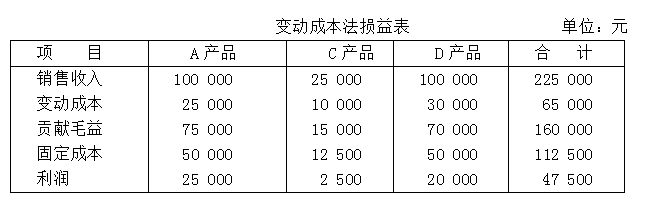

【例5-4】如例3,若公司在B产品停产后,可用其剩余的生产能力转产D产品,并能取得同样的销售收入,如表5-8所示。

根据表5-8的资料,由于D产品提供的贡献毛益比B产品多27 500元,因而转产D产品可以继续生产B产品增加利润27 500元,说明转产方案是可行的。

(二)是否接受特殊定货的决策

特殊订货是指产品的订货单价不但低于产品的正常订货价格,有时还低于产品的单位成本的订货。

这里所说的正常订货是指已纳入年度生产经营计划的订货,又称正常任务,其售价为正常价格。追加订货通常是指在计划执行过程中,由外单位临时提出的额外订货任务。

在企业接受订货不足、尚有剩余生产能力的情况下,是否接受特殊订货,必须考虑以下因素:

1.特殊订货的单价;

2.产品的单位变动成本;

3.特殊订货的数量;

4.特殊订货需要追加的专属成本。

综合上述四项因素,是否接受特殊订货,关键在于接受特殊订货能否为企业增加盈利。特殊订货决策分析的基本模型可用下式表示:

盈利(或亏损) =(订货单价-单位变动成本)订货数量-追加的专属成本 =单位贡献毛益×订货数量-追加的专属成本 =贡献毛益总额-追加的专属成本

上述基本模型的核心问题是贡献毛益。是否接受特殊订货,主要取决于特殊订货提供的贡献毛益在补偿追加的专属成本后能否为企业提供一定数额的盈利。若特殊订货能够为企业提供一定的盈利,就应接受特殊订货。

【例5-5】某公司生产A产品,年生产能力200 000件,产品销售单价60元,其单位成本资料如下所示:

直接材料25元

直接人工12元

变动制造费用3元

固定制造费用6元

单位成本合计46元

根据公司目前的生产情况尚有20%的生产能力未被利用,公司可以继续接受订货。现有一客户要求订货30 000件,所提订货单价为45元,且对产品性能有特殊要求,公司为此需购置一台专用设备,价值10 000元。

要求:分析企业应否接受这一订货。

解:按照传统财务会计的分析方法,这一特殊订货的单价为45元,不但低于正常销售单价(60元),而且还低于单位成本(46元)。这就是说,公司每销售一件要亏损1元,接受30 000件订货要发生亏损30 000元,加上购置专用设备还要支出10 000元,公司总共要亏损40 000元。因此,这项订货不能接受。

而按照管理会计的分析方法,必须将企业的成本划分为变动成本和固定成本,与这项决策有关的成本只是变动成本,原有的固定成本属于无关成本,不论是否接受这项订货,都会照样发生,可以不必考虑。因此,按照特殊订货决策分析的基本模型,只要该项订货能够为企业提供一定的贡献毛益、补偿追加的专属成本支出后尚有一定的余额,这项订货就可以接受。

以本例有关数字代入特殊订货决策分析基本模型:

(45-40)×30 000-10 000 =140 000元

从上述计算结果来看,接受这项订货可以为公司增加盈利130 000元,所以应接受这项订货。

由此可见,进行特殊订货的决策分析,关键是要使特殊订货提供的贡献毛益总额大于其追加的专属成本总额,使企业有利可图。除了这个最基本的条件之外,是否接受特殊订货还必须满足下列条件:

(1)企业要有剩余的生产能力,若接受特殊订货,固定成本不需增加或很少增加;若不接受特殊订货,剩余生产能力不能转移,否则需要考虑机会成本问题。

(2)企业的产品没有更好的销路,只能按照特殊订货单价出售。

(3)企业接受特殊订货,不能影响原有产品的正常销售;若影响正常销售,需要考虑机会成本问题。

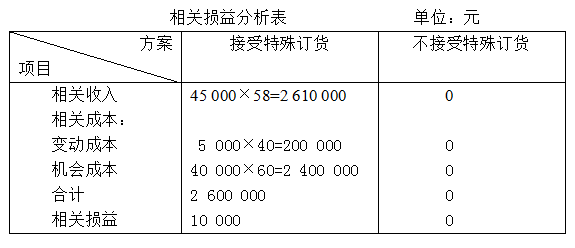

【例5-6】仍依上例,若客户要求追加订货45 000件,每件出价58元。

要求计算:

(1)若公司剩余生产能力无法转移,也不需要追加固定成本,分析是否接受追加订货?

(2)若公司接受追加订货需增购特殊设备,价值15 000元,剩余生产能力可以转移,对外出租可获租金收入5 000元。分析是否接受追加订货?

解:

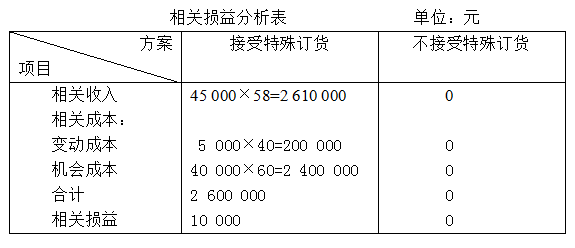

(1)依题意可用相关损益分析法编制相关损益分析表如表5-9所示:

由于接受特殊订货的相关损益为正值,因此公司应接受该项特殊订货。

(2)依题意可用相关损益分析法编制相关损益分析表如表5-10所示:

由于接受特殊订货的相关损益为负值,因此公司不应该接受该项特殊订货。

(三)新产品开发决策

新产品开发的决策,是指企业在利用现有剩余的生产能力开发新产品的过程中,在两个或两个以上可供选择的多个新品种中选择一个最优品种的决策。他属于互斥方案的决策。

1.不追加专属成本的新产品开发决策

在新产品开发的决策中,若企业利用现有生产能力生产多种产品,一般不需要增加固定成本,也不需考虑机会成本。在这种情况下,企业进行产品生产品种的决策分析,通常采用贡献毛益分析法。

2.追加专属成本新产品开发决策

当新产品开发的决策方案中需要追加专属成本时,就不能用贡献毛益分析法进行分析,而需应用相关损益分析法或差量损益分析法进行决策。

(四)产品是否继续加工的决策

1.半成品是否进一步加工的决策分析

半成品是否进一步加工的决策,是指企业对于那种即可以直接出售,又可以经过进一步加工变成产成品之后再出售的半成品所做的决策,又称为是否直接出售半成品的决策。将半成品进一步加工成成品出售,其销售单价会提高,但进一步加工也会增加一定的成本(包括变动成本和固定成本)。

对这类问题进行决策分析,可以采用差量损益分析法。即首先用进一步加工后的销售收入减去半成品的销售收入形成差量收入,用进一步加工后的成本减去半成品的成本(即进一步加工后的追加成本)形成差量成本;然后将差量收入与差量成本进行对比,如果前者大于后者,差量损益为正数,则应选择进一步加工的方案;反之,如果前者小于后者,差量损益为负数,则应选择出售半成品的方案。

2.联产品是否进一步加工的决策分析

联产品是指利用同一原材料,在同一生产过程中生产出若干种经济价值较大的产品,例如炼油厂提炼原油,可以生产出汽油、柴油、煤油等各种燃料油。有许多联产品即可以在分离后立即出售,也可以经进一步加工后再出售。

这种决策与半成品是否进一步加工的决策十分相似,只是进一步加工联产品方案的相关成本中的变动性进一步加工成本称为“可分成本”,属于相关成本,联产品本身的成本为称为“联合成本”(属于无关成本)。

对这类问题进行决策分析,仍可采用差量损益分析法或相关损益分析法来对方案进行选择。

(五)零部件自制还是外购的决策

零部件自制还是外购的决策又叫零部件取得方式的决策。企业生产产品所需要的零部件,是自己组织生产还是从外部购进,这是任何企业都会遇到的决策问题。需要指出,无论是零部件自制还是外购,并不影响产品的销售收入,只需考虑两个方案的成本,哪一个方案的成本低则选择哪一个方案。

零部件自制或外购的决策分析一般可采用相关成本分析法和成本平衡点分析法。

1.零部件自制不需增加固定成本且自制能力无法转移

在企业已经具备的自制能力无法转移的情况下,原有的固定成本属于沉没成本,不会因零部件的自制或外购而发生变动。因此,在这项决策分析中,只需将自制方案的变动成本与外购成本进行比较。如果自制变动成本高于外购成本,应外购;如果自制变动成本低于外购成本,应自制。

2.零部件自制不需增加固定成本且自制能力可以转移

在自制能力可以转移的情况下,自制方案的相关成本除了包括按零部件全年需用量计算的变动生产成本外,还包括与与自制能力转移有关的机会成本,无法通过直接比较单位变动生产成本与外购单价作出决策,必须采用相关成本分析法。

3.零部件自制但需要增加固定成本

当自制零部件时,如果企业没有多余的生产能力或多余生产能力不足,就需要增加固定成本以购置必要的机器设备。在这种情况下,自制零部件的成本,就不仅包括变动成本,而且还包括增加的固定成本。由于单位固定成本是随产量成反比例变动的,因此对于不同的需要量,决策分析的结论就可能不同。这类问题的决策分析,根据零部件的需要量是否确定,可以分别采用相关成本分析法和成本平衡点分析法来进行分析。若零部件的需要量确定,可以采用相关成本分析法,若零部件的需要量不确定则采用成本平衡点分析法。因零部件的需要量确定情况下的零部件自制与否的决策与前例相似,这里仅就零部件需要量不确定情况下的自制与否的决策进行举例。

(六)不同生产工艺技术方案的决策

不同生产工艺技术方案的决策,是指企业在组织生产某一种产品或零件时,如果采用的加工设备不同,其加工成本往往也会有很大的差别。一般地说,采用技术含量较高设备的固定成本较高,但单位变动成本却较低;采用技术含量较低设备的固定成本较低,但单位变动成本却较高。由于单位固定成本与产量成反比,因此采用哪种类型的设备取决于加工批量的大小。当加工批量较大时,应采用技术含量较高的设备;当加工批量较小时,应采用技术含量较低的设备。不同加工设备的决策,在加工批量不确定的条件下,可通过成本平衡点分析法进行分析。

(七)产品组合决策

在生产多种产品的企业中,常常会遇到产品的最优组合问题。产品最优组合就是通过产品品种的合理搭配,使企业有限的资源和生产能力得到最充分的利用,以提高企业的经济效益,一般应采用线性规划分析法。

具体步骤如下:

首先,确定目标函数与约束条件,并列出其代数式;

其次,根据约束条件在平面直角坐标系中作图,确定产品组合的可行解区域;

最后,在可行解区域里,确定能使目标函数得到最大值或最小值的产品最优组合。