当前位置:课程学习>>第十章>>文本学习>>知识点三

第十章 作业成本法

知识点三 作业成本法计算及应用

知识点三 作业成本法计算及应用

一、作业成本计算程序

作业成本计算是一个以作业为基础的科学信息系统,贯穿于作业管理的始终。它和传统成本计算方法的不同在于:它从以“产品”为中心转移到以“作业”为中心上来,通过对作业成本的确认、计量,尽可能消除“不增加价值”,改进“增加价值作业”以及提供有用信息,从而促使有关的损失、浪费减少到最低限度。作业成本计算法使产品成本分配有技术依据,能直接归属于有关产品的成本比重大大增加,而按照人为的标准间接地分配于有关产品的成本比重缩减到最低限度,使得产品成本尽可能与产品实际成本接近,提高了成本计算的相对正确性。

作业成本计算是以作业消耗资源,产品消耗作业为前提的。因此,作业成本计算的基本程序就是以作业为核算对象,根据作业对资源的消耗情况,将资源的成本分配到作业,再由作业根据成本动因追踪到产品的形成和积累过程,将各作业汇集的成本分配给最终产品或服务。作业会计程序与传统成本程序的根本差异表现在两个方面:(1)成本库是作业而不是产品成本中心;(2)将作业成本分配到产品中去的基础是成本动因,这一点在传统成本制度下是没有的,或者说还没有定义过作业和成本动因。作业会计首先要确认费用单位从事了什么作业,计算每种作业所发生的成本,然后,以产品对这些作业的需求为基础,经过原材料、燃料和人力资源转换为产品的过程,将成本追踪到产品。

根据以上作业会计程序,可将作业成本计算的过程具体划分为以下三步:

(一)确认主要作业,划分作业中心

作业是作业成本计算和作业管理的核心。一个作业中心是生产程序的一个部分,作为作业成本计算,首先要将产品生产过程中的主要作业加以确认,作为作业中心,以便按作业中心汇集费用,披露成本信息,便于管理当局控制作业,评估业绩。

(二)归集作业中心成本并确定分配率

本步骤主要是按照资源动因将归集起来的投入成本或资源分配到每一个作业中心的成本库中。成本库是指以某一成本动因解释其成本变动的成本。成本库按作业中心设置,每个成本库所代表的是它那个作业中心的作业所引发的成本。该步骤的任务是要确认每一个成本中心的资源耗用量。为简化计算,可将同质作业的成本库合并为同质成本库。同质成本库是指可以用一项共同的成本动因解释其成本变动的成本。同质作业引发的成本可以合并分配以减少计算工作。这一步骤的计算反映了作业成本计算的一项基本原则,作业消耗资源,作业量决定资源的耗费量,资源的耗费量与作业直接相关,但与最终产出量没有直接的关系,成本应按作业进行汇集。

资源动因是本步骤分配的基础。确立资源动因的原则是:第一,某一项资源耗费能直观地确定为某一特定产品所消耗,则直接计入该特定产品成本中,此时资源动因也是作业动因,该动因可以认为是“终结耗费”,材料费往往适用于该原则;第二,如果某项资源耗费可以从发生领域区划为各作业所耗,则可以直接计入各作业成本库,此时资源动因可以认为是“作业专属耗费”,各作业各自发生的办公费适用这种原则,各作业按实付工资额核定应负担工资费时,也适用这一原则;第三,如果某项资源耗费从最初消耗上呈混合耗费形态,则需要选择合适的量化依据将资源分解并分配到各作业,这个量化依据就是资源动因,如动力费一般按各作业实用电力度数分配等。

(三)将各个作业中心成本分配到各产品上

成本计算最终要计算出产品成本,在作业成本制下,产品成本由作业成本构成,汇集的作业成本按各产品消耗的作业量的比例分配,计算出各产品的作业成本,确定各产品成本。这一步骤反映了作业成本计算的另一原则,产品消耗作业,产品产出量的多少决定着作业的耗用量。

二、作业成本法应用举例

【例10-1】某部门负责原材料及零部件的存货控制,该部门全年的总成本为1500000元,主要为人力成本。该部门共有员工12人,6人负责管理外购零部件,3人负责管理原材料,还有3人负责将原材料和零部件分配到车间。这三项作业的成本分配过程如下:

1.将总成本分配到各个作业中心。其成本动因是作业人数,以此为基础得出每个作业中心的成本如下:

人均成本=1500000÷12=125000(元)

接受外购零配件作业的成本=6×125000=750000(元)

接受原材料作业的成本=3×125000=375000(元)

分配存货作业的成本=3×125000=375000(元)

2.将作业成本分配到产品中去。其成本动因是收货和发货的次数。已知企业今年外购零件25000批,原材料10000批,共生产5000批产品,则可计算单位作业成本如下:

接受外购零部件的单位作业成本=750000÷25000=30(元)

接收原材料的单位作业成本=375000÷10000=37.5(元)

分配外购零部件的单位作业成本=375000÷5000=75(元)

3.已知企业今年生产A产品1000件,全部A产品由10条生产线装配而成,共耗用外购零部件200批.原材料50批,A产品应分配的存货控制间接费用为:

(200×30)+(50×37.5+10×75)=8625(元)

单位产品应负担的间接费用=8625÷1000=8.625(元/件)

假如企业全年共耗用400000小时,其中A产品耗用1000小时,则在传统成本制下:

A产品应分配的间接费用=1500000÷400000×1000=3750(元)

单位产品应负担的间接费用=3750÷1000=3.75(元/件)

以作业为基础的分配结果8.625元/件与以工时为基础的分配结果3.75元/件发生了230%的成本差异。这说明产量低、复杂程度高的产品所负担的存货间接费用在传统成本制下被少计了很多。

【例10-2】下面通过本例来说明作业成本法与传统成本计算法的主要区别。

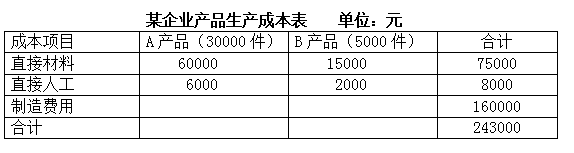

1.假设某企业生产A、B两种产品,其生产工艺以机械化为主,所需要的人工成本较少。有关两种产品的资料如表10-1和表10-2所示。

(1)有关A、B两种产品的生成成本的基本资料如表10-1所示。

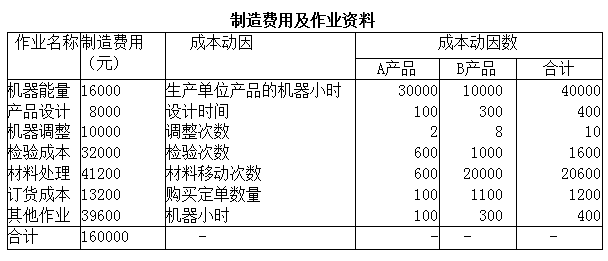

(2)企业制造费用总额160000元,A、B两种产品复杂程度不同,耗用的作业量也不一样。在对生产经营过程进行分析后,该公司的会计主管认为有六种主要作业,分别设立六个成本库,并选定了相应的成本动因。有关资料如表10-2所示。

注:A产品每批l000个,共30批,每批检验20个、移动20次,共移动600次;

B产品每批10个,共500批,每批检验2个、移动40次,共移动20000次。

2.分别用作业成本法与传统成本计算法计算上述两种产品的成本。

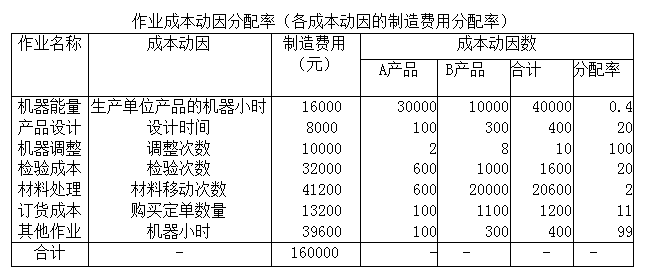

(1)先用作业成本法计算各作业的成本动因分配率,计算结果如表10-3所示。

注:每一行的分配率=该行的制造费用÷对应的成本动因数合计

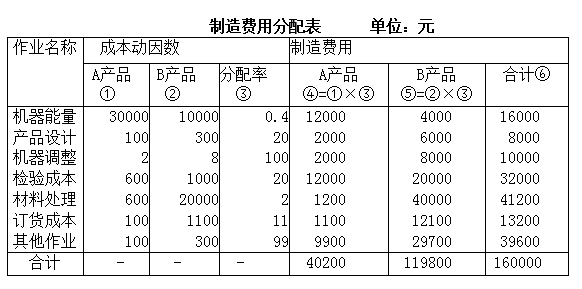

(2)利用作业成本法计算两种产品的制造费用。计算过程与结果如表10-4所示。

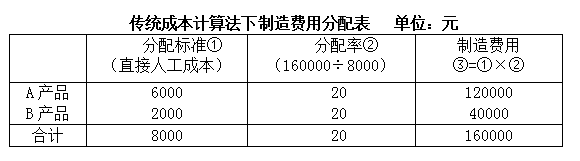

(3)利用传统成本计算法计算两种产品的制造费用(假设以直接人工成本作为制造费用的分配标准)。计算过程与结果如表10-5所示。

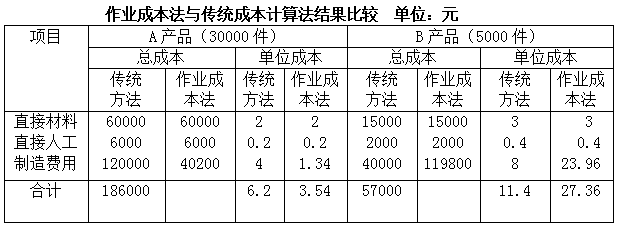

(4)利用两种成本计算法计算产品成本。有关结果如表10-6所示。

由表10-6可以看出,传统成本计算法与作业成本计算法的总成本额和直接材料、直接人工成本并无不同,其不同点就在于制造费用的分配。传统的成本计算法对制造费用的分配是按照直接人工或机器小时来分配的,它忽略了各种产品生产工艺的复杂程度和技术含量的不同。在传统成本计算法下,产量高、复杂程度低的产品成本往往高于其实际发生成本;产量低、复杂程度高的产品成本往往低于其实际发生成本。在制造费用占成本比重较大而人工成本较少时,采用传统的成本计算方法所计算出的各种产品的成本失真度较大,而采用作业成本计算法则在一定程度上克服了传统成本计算法的缺点,使其计算结果较客观、真实。

三、作业成本法与传统成本计算法的比较

作业成本法是在传统成本计算法的基础上产生和发展起来的,两者既有联系,又有区别。

(一)作业成本法与传统成本计算法的区别

1.成本核算对象不同

传统成本计算对象是产品、生产步骤或生产批次,而作业成本法的成本核算对象是多层次的,大体上可分为资源、作业、作业中心、产品和劳务等几个层次。作业成本法将作业的成本分配给上述各成本计算对象,可以获取不同决策所需的相关成本信息。

2.成本计算程序不同

传统成本计算法将成本都分配到产品中去;而作业成本计算法则要分三个步骤,通过作业按成本动因,将成本分配到最终产品中去。

3.成本核算的目标不同

传统成本计算法只是为了确定存货成本而将已发生的费用分配到成本计算对象;而作业成本计算法则是为了管理决策,改进企业的经营过程而将已发生的费用分配到成本计算对象。

4.费用分配的标准不同

在传统成本计算法下假定所有的制造费用都与直接人工或机器工作小时或产出物数量线性相关,并以这些项目的数量为依据分配间接费用。作业成本法认为,资源的耗费、成本的产生取决于成本动因,制造费用的分配应以成本动因为尺度。成本动因是决定作业的工作负担和作业所需资源的因素,是决定成本的结构和金额的根本原因。它可以揭示执行作业的原因及作业耗费资源的多少。因此,将资源分配到成本对象的标准应是成本动因。

5.适用的生产方式不同

传统成本计算法与传统制造系统相适应;作业成本法适用于弹性制造系统下适时制生产方式。

(二)作业成本法与传统成本计算法的联系

1.作业成本计算法是以传统计算法为基础的在直接材料和直接人工方法并无差异,在计算间接费用时,则是根据实际情况在保留原有的分配标准的同时,把那些与机器小时或人工小时联系不大的费用根据成本动因选择另外的分配标准。

2.两者的最终目的都是准确计算出产品成本。只是在某些条件下,运用作业成本法所计算的结果较传统成本计算法计算结果显得准确客观。

(三)对作业成本法的评价 1.实施作业成本法的优点有:(1)作业成本法则从成本发生的前因后果考虑,同时采用多项成本动因对制造费用进行分配,从而使制造费用的分配标准更合理,分配结果更精确,有利于提高成本信息质量,特别是在与产量不相关的制造费用较大、企业产品线多样化时更为有效;(2)作业成本法是适应当代高新科技的制造环境和灵活多变的顾客化生产的需要而产生发展的,因而,它有利于现代生产系统的作业成本管理,是一种更有效的成本管理方法,作业成本法提供的作业成本信息,便于分析成本升降的原因;(3)有利于更准确地理解和确认成本性态,从而改进成本预测和决策。

2.实施作业成本法的局限性在于:(1) 作业成本法提供的信息仍以历史成本为基础,并且具有内部导向,所以与未来的战略决策还是缺乏战略相关性;(2)无法完全消除主观分配因素,如计提折旧、无形资产摊销等;(3)增加计算程序,加大工作量,使信息成本提高;(4)成本动因选择也有一定的难度,甚至可能会出现随意性,特别是对于广告费、外部审计费、商誉摊销等。

四、作业会计对成本管理的影响及应用

作业会计目前正在全世界范围内广泛推广,许多企业纷纷采纳这一务实技术,利用作业会计提供的“相对准确”的信息,可以改进传统成本会计的许多不足。

(一)改进企业战略决策

由于作业会计对间接成本不是均衡地在产品间进行分配,因而有助于改进产品定价决策,并为是否停产老产品、引进新产品和指导销售提供准确的信息,此外,还有助于对竞争对手“价格”——“产量决策”作出适当的反映。

(二)改进存货估价

作业会计通过较好的提示成本因果关系,能较准确地确定各产品的单位成本和存货成本。

(三)改进定价决策

管理当局通过作业会计对那些产品规格特殊且无明显市价规则、价格弹性也低的产品,可以提高其价格水平;对产量高、复杂程度低的产品应顺应市场竞争的需要,降低售价,扩大市场占有率。

(四)改进预算控制和标准成本控制

作业会计在费用控制方面的重要应用体现在,从以人工为基础的弹性预算转向以作业为基础的弹性预算,从以差异分析为基础的变动预算转向以成本动因为基础的变动预算。

(五)可以改善业绩评价

首先,作业会计的使用产生大量有助于业绩和考核的数据和信息,如作业成本可用于评价个人或单位的现任履行情况。其次,有助于完善现任会计,因为按作业设立责任中心和使用更为合理的分配基准更易于区分责任。最后,通过使用合适的成本动因,使得成本指标更为可靠。