|

|

|

元代的印刷(1260-1368) 公元1260年,忽必烈即位,遵用汉法,改革旧制,1271年改国号为大元,设京城于大都(今北京),1276年灭南宋,使中国又出现统一局面。1368年元朝灭亡,共一百余年。 在中国印刷史上,元代具有承上启下的作用,它继承了唐宋以来印刷的优良传统,而且有新的发展。在技术方面,出现书籍的双色套印和包背装,由几个学校联合分工刻印大部头书,是印刷史上的新形式,它可以集中力量快速出书。由于国家的统一,使印刷术在更多地区得到推广应用。特别是通过与西方的交往,将中国的印刷术,逐渐由中东、北欧传到西方。 一、政府印刷 元代政府的兴文署、广成局、国子监等机构,都从事印刷活动,据《元史》记载,「至元二十七年(1290年)立兴文署,召工刻经史子板」,首先刻印的是《资治通鉴》。人员设置是:官三员、令一员,函三员、校理四员、楷书一员、掌记一员、镌字匠四十名、作头一,匠户十九、印匠十六。由于京城的刻印技术力量不足,很多政府的书,都拿到杭州刻印。其中最着名的是《辽史》和《金史》两部书。 二、学校印刷 元政府重视教育,除着名的八大书院外,各级地方政府也都办有学校,这些书院和地方学校有一定的田产,可将一部分收入用于刻印书籍。因此,元代学校刻印书籍十分活跃。 学校刻印书籍最着名的是杭州西湖书院,它是在原南京国子监的基础上建立的。至元二十八年(1291年)起开始刻印书籍,第一项工程,就是修补南宋国子监所存书版。共约120种。从事刻版工匠92人,补刻缺版7,893块,字数为3,436,000多。用粟1,300石,用木930株,以后又新刻了《国朝文类》和《文献通考》等书。学校印刷最活跃的是今浙江、江苏、江西、安徽等地。其中最有特点的是多所儒学联合刻印一部书,如庆元路儒学联合附近七所儒学分工刻印了一批书籍,计有《玉海》(刻版4474块,工价用钞763锭),《 困学记闻》231块版,以及《辞学指南》、《诗考》、《诗地理考》、《汉书艺文志考》、《通鉴地理通释》等14种王应麟的书。另一刻印大工程是,江东八路一州儒学联合刻印《十七史》。为了使各校刻印的书籍风格统一,他们制造了统一的版式。这种联合刻印,加快了出书速度,是一大创造。 三、纸币及有价证券印刷 元代初年,政府就开始印造发行纸币。其发行量和发行地域,大大超过以前各代,除印造发行纸币外,还在户部下设立印造盐茶等引局,负责印造盐、茶、矶、铁等引的有价证券。 中统元年(1260年)政府就先后在京城和各地方设置了负责管理纸币印造、发行、兑换检认伪钞,回收昏钞等机构,中央的印钞机构称印造局,印造交钞库及印造定钞库等。宝钞总库为存贮发行机构,其他的纸币发行机构称行用库。为了防止伪造,还制造了严格的法律。礼部还在大都设有白纸坊,专门制造印钞用纸。 元代发行的纸币有中统钞和至元钞。中统钞,从中统元年(1260年)起印造发行,面值有十文,二十文,三十文,五十文,一百文,五百文,一贯、二贯等九种。至元通行宝钞,始印于至元二十四年(1287年)票面值有文值和贯值等十一种。中统、至元两种钞币同时使用。只是比价不同。至大二年(1309年)又印造一种“至大银钞”,但使用时间不长。元代的纸币管理比较严格,在较长时间信誉较好,到元后期,特别是至正年间,由于大量发行,使纸币严重贬值,而伪造现象更是屡禁不止。元代的纸币印量很大,肯定需设立较大的印钞作坊。 四、民间印刷 元代民间印刷业遍及全国各地,和两宋相比,地域分布更广,一些偏远地区,也有印刷的记载。印刷业最为发达的是今浙江、福建、江苏、江西、安徽等地。特别是建阳、杭州、平阳等地,集中了更多的印刷作坊。 1. 平阳民间印刷 2. 杭州民间印刷 3. 建宁民间印刷 4. 其他地区民间印刷 五、宗教印刷 由于政府的倡导,元代的佛经印刷也很活跃。南宋开始雕印的《普宁藏》和《碛砂藏》,到元代仍继续进行。《普宁藏》刻印于杭州路余杭县白云山的大普宁寺,南宋末期开始筹备,设立刊经局,但正式刻印工作,是从至元十二年(1275年)开始,到泰定元年(1324年)全部刻印完成,共560函,5,368册,为经摺装,刻印于平江府碛砂、延圣院的《碛砂藏》,有一半工程是在元代完成的。元代还刻印过蒙古文、藏文、西夏文的佛经。证明了元代印刷应用的广泛。 六、元代印刷技术发展 元代的印刷技术,在继承两宋的基础上,又向前发展了一步,这主要表现在以下几个方面: 1. 元版书的质量 2. 元代刻本字体 3. 元版式及版面装饰 4. 书籍的双色套印 5. 书籍的装帧技术

《宋史》(元至正元年江浙等处行中书省刻本)

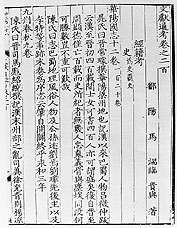

《文献通考》(元泰定元年(1324)西湖书院刻本)

《至元钞》

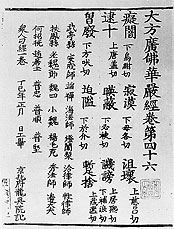

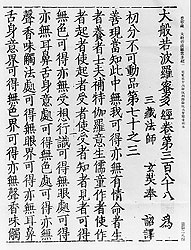

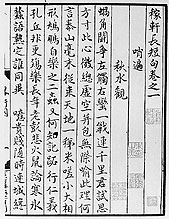

《重修政和经史证类备用本草》(平阳张存惠晦明轩刻本) 《大方广佛华严经》(元京兆府龙兴院刻印) 《普宁藏》(元杭州大普宁寺刻印) 《稼轩长短句》(元大德三年广信书院刻本,仿赵孟俯字体)

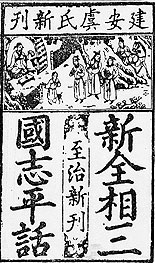

《新全相三国志平话》(建安虞氏刻本,封面有插图))

|