第四节 土地的供求平衡

一、一般商品的供求关系

随着土地使用制度改革的深入,部分土地已进入市场,土地使用权按商品经济规律进行流转。因此,有必要探讨土地作为商品时的供求关系及其平衡。

这里我们讨论:需求及需求曲线、供给及供给曲线、需求与供给关系的例外以及均衡价格。

(一)需求及需求曲线

西方经济学认为需求有两个条件:第一,消费者愿意购买;第二,消费者有支付能力。

仅有第一个条件,只能被看成是欲望或需要,而不是需求;仅有第二个条件,对商品的价格不能产生影响,原因是未使购买行为发生。这两种情况现实生活中都存在,第一种比较普遍,第二种比较少见。

如图所示,一般商品需求量随商品价格上升而下降,随商品价格下降而上升。

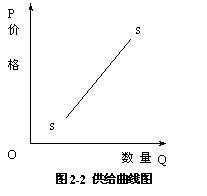

(二)供给及供给曲线

供给是指一定时间内,生产者所提供的商品数量;它必须具备两个条件:

1.生产者能接 受的价格;

2.此价格条件下可供出售的商品数量,包括新提供的商品和已有的存货。

一般,价格越高,生产者愿意提供的商品越多;价格越低,提供的商品就越少。

(三)需求与供给关系的例外

需求规律的例外:指人们对某一商品的需求,并不因其价格低需求就低,价格高需求就少;而是反其道而行之,价格越高,需求越多,价格越低,需求越少。价格小幅度的升降,需求按正常情况变动;若大幅度升降,人们则持观望态度。

供给规律的例外:与需求规律的例外相同。商品价格低时,其持有者积极出售;当价格上升时,反而认为该商品很值钱,就待价而沽,不出售商品。实际中,既要研究商品供求的一般规律,又要研究其特殊性,才会在经济工作中少走弯路。

均衡价格就是需求量与供给量、需求价格与供给价格同时相等时的价格。

二、土地供求平衡

土地作为一种特殊商品,既受一般商品供求规律的制约,又有其与一般商品不同的特殊供求形式。土地供求平衡是相对的、暂时的,而不平衡是绝对的。

从实践看:土地供不应求是绝对的、普遍的,而供过于求是暂时的、个别的。因此,地价总的趋势是上升的。

(一)耕地供求关系

研究耕地供求关系,其基点在于人口对粮食的需求及满足程度,耕地的供求变化,主要受人均占有粮食数量的影响。

要让农民自觉珍惜耕地,尽量提高土地生产率,利用耕地多生产粮食,就必须让农民从种粮中获得平均利润,从而缓解中国耕地的紧张供求关系。实现“耕地总量动态平衡”的对策:

1、通过退耕还林,退渔还田等措施恢复这一部分耕地,今后的生态林、经济林不再占用好耕地;

2、鼓励农民和其他社会力量开垦荒山、荒地、海涂、河滩以及工矿废弃地的复垦以增加耕地面积;

3、提高耕地利用率和生产能力,间接增加耕地面积;

4、加强用地的行政管理,消除“空心村”、“空心镇”,把村庄和城镇中圈而未用、占而未用的土地利用起来,以减少对耕地的占用量;

5、政府制定地价等方面得优惠政策,鼓励投资者多用城市建成区土地,少占用耕地;

6、进行土地管理体制改革,探索出一条适合中国国情的、有利于控制耕地占用速度的土地管理体制。

(二)工业、商业和住宅用地的供求关系

当社会经济长期处于稳定发展状态时,土地的供求也遵循一般商品的供求规律,尤其是在新开发的工业区、商业区、住宅区,在一定范围内,土地的供求都有一定的弹性。在一般情况下,土地交易也遵循一般商品的供求规律:地价上升,则供给增加,而需求下降;地价下降,则供给减少,需求增加。

土地作为一种特殊商品,在许多方面有特殊性:即位置固定不变、自然供给不变以及经济供给有限。

由于买卖双方不能自行决定土地的位置与用途,同时,土地价格受当时社会和政治局势稳定与否及经济的繁荣与衰退等因素的影响极大。因此,工业、商业、住宅用地有时又表现出供求的特殊性。

特殊的土地供给曲线:表明土地在一定范围内也遵循一般商品供给规律,即价格上升,土地的供给也增加;但土地自然供给总量是有限度的,超过这个限度,不管价格如何上涨,也不能再增加土地的供给。

特殊的土地需求曲线:是反映土地购买者是把工业、商业、住宅用地当做投机对象,购买它们的目的是为了以后再卖出去,并能赚更多的钱。

土地供求关系的另一特殊形式:有价无市,即只有土地供给及价格,没有需求者,或只有对土地的需求及地价,但没有土地供给。这两种情况都不能实现土地交易,所以无市。这在经济萧条时期很常见。

在尽量减少占用农地的条件下实现非农用地的供求平衡应采取的措施:

1、搞好城市规划,实现城市土地合理功能分区,提高城市土地利用规模效益;

2、实行城市综合开发建设,提高城市土地利用效率;

3、抓紧旧城区拆迁改造,充分利用城区闲置土地和利用率低下的土地;

4、向城市土地空间发展,实行城市土地的立体利用。