第一节 土地报酬规律

1、“土地报酬规律”的早期表述

17世纪的威廉.配第。他认为一定面积的土地的生产力有一最大限度,超过这一限度之后,土地生产物的数量就不可能随着劳动的增加而增加了。

18世纪70年代重农学派后期代表人物杜阁尔,首次对土地报酬规律的内涵进行详细的表述。同期,英国农场主安德生认为对土地追加劳动和资本可使土地肥力不断递增。

1815年英国威斯特

2、“土地报酬规律”思想的中期演变

马尔萨斯的“人口论”和李嘉图的“地租论”,都是以此规律为立论依据的。

早期资产阶级经济学者和人口学者均把此规律与农业土地利用联系在一起加以表述 ,并不认为甚至反对农业用地以外存在着报酬递减的问题。

3、“土地报酬规律”思想的发展和完善

近代(尤其是近几十年),许多西方经济学者和其他学科的学者将此规律广泛应用于农业以外至一切经济现象,认为它是“自然”限制人类一切活动的定律,将“土地报酬递减规律”变为“报酬递减规律”

4、马克思主义关于土地肥力和土地报酬递减规律的观点

(1)土地利用得当,其肥力会不断提高。

(2)对土地连续追加投资,这些投资所取得的收获有提高和降低两种可能性。

(3)否定了“土地报酬递减规律”的普遍意义和绝对性。

5、几点启示

(1)“土地报酬”与“土地肥力”不是同一概念,土地报酬是指土地的产出与土地投入的对比关系;而土地肥力是指土地生产某种产品的潜在能力。

(2)“土地报酬递减规律”命题并没有准确表达该规律的本质。

(3)“土地报酬递减规律”有适用时间范围。

(4)“土地报酬递减规律”应属于与生产关系无关的生产力范畴,它为人们找出资源的最佳组合和投入量提供了理论依据。

(5)正确认识科技进步与“土地报酬递减规律”。

二、“土地报酬规律”的理论依据

1、土地肥力的含义

土地肥力是土地生产某种产品的潜在能力,它是土地的客观属性。通常人们所说的土地肥力,实际上指的是土地的经济肥力。

2、土地报酬的实质及其形态

在土地经济学中,研究“土地报酬递减规律”时,就把“报酬”定义为“对一定面积土地投入中某项变动要素的生产率”,这样就便于对问题进行研究了。

报酬(实物形式)=产出的实物量/某单项变动生产要素的实物量

报酬(价值形态)=产出物的价值/某单项变动生产要素的价值量

报酬(价格形态)=产出物的价格/某单项变动生产要素的价格

(1)实物形态的报酬

一定数量的实物产品,是有变动生产要素和不便生产要素共同决定的。实物形态的报酬符合土地报酬递减规律。

(2)

价值形态的报酬

价值形态的报酬在抽象地分析问题时,可以采用,但是在实际生活之中,无办法采用此种方法,只有通过价格形态的报酬来进行分析。

(3)

价格形态的报酬

即在一定的生产过程之中,因生产要素和生产物的单价都是一定的,故价格形态的报酬也同样遵循土地报酬递减规律。

3、自然科学是研究土地报酬递减规律的理论基础

沃里尼同时变动土壤含水量、光照、施肥等三个因素,结果得出不同的结论。

生产函数是描述生产技术状况给定条件下,生产要素的投入量与产品的最大产出量之间的物质数量关系的函数式。在数学意义上说,即是产品数量为投入资源(生产要素)的函数,一般可用下列数学式表示:

q=f(X 1 ,X 2 ,X 3 ,……X n )

式中: X 1 ,X 2 ,X 3 ,……X n ——各种生产要素投入,如农业生产的土地、种子、肥料、农具等的数量。 Q——任一既定数量的投入品组合在给定技术条件下所生产出来的产品(如小麦)的最大产量;

为了揭示其中资源组合与产出的关系和数量界限,在经济分析中,除考察总产量趋势外,还要考虑平均产量(即平均报酬或平均生产力)趋势及边际产量(即边际报酬或边际生产力)趋势。

平均产量,系指变量资源的平均产量而言,用A代表平均产量,X代表变量资源施用量,Y代表总产量,则平均产量可用:A=Y/X表示。

边际产量,系指每增加一单位变量资源所能增加总产量的数量。用M代表边际产量,△Y代表总产量的增加量,△X代表变量资源的增加量,d代表一次导数,则边际产量可用: M=△Y/△X 或 dy/dx表示 。

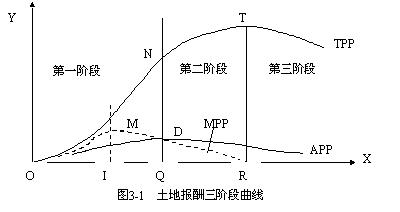

总产量、平均产量、边际产量的变化用图型表示,见图。

如图示,单一生产要素连续投入分为三个生产阶段:

第一个阶段,平均产出递增,因为生产的规模效益正在表现出来;(一个和尚挑水吃)

第二个阶段,平均产出递减,总产出增长的速度放慢;(二个和尚抬水吃)

第三个阶段,边际产出为负,总产出绝对下降。(三个和尚没水吃,需减员增效)

生产合理区域在第二个阶段。