| 研读十一届三中全会以来党的重要文献,联系改革开放以来我国社会主义现代化建设的实际,理解和掌握社会主义本质理论。 |

| 通过本节的学习,了解社会主义本质论的几个显著特点,通过对社会主义本质理论显著特点的理解掌握社会主义初级阶段生产力目标与价值目标的含义,领会发展生产力与实现共同富裕的关系,领会贫穷不是社会主义,两极分化也不是社会主义的内涵。 |

华中师范大学网络教育学院有何建议

请与我们联系

一、辨析题:(正确的打"√"错误的划"×")

1.社会主义的两大原则是发展生产力和共同富裕( √);

2.发展生产力是马克思主义的一项根本原则( √ );

3.社会主义的改革是对经济制度的全面变革( × );

4.无产阶级夺取政权以后消灭了剥削制度与剥削现象( × );

5.发展生产力和实现共同富裕是互为条件的( √ )

三、问答题

1.邓小平的社会主义本质论怎样在动态中描述了社会主义的本质;

答:邓小平在谈社会主义时并没有把它限定在僵死的定义中,而是用了五个动词,即"解放"、"发展"、"消灭"、"消除"、"达到",在动态中生动地描述社会主义的本质。认为社会主义的发展是一个过程,社会主义的本质也有一个逐步实现的过程。同时,邓小平从生产力和生产关系的互动中,在发展过程和最终结果统一过程中,阐明社会主义本质及其逐步实现过程。

2.社会主义本质理论有哪几个显著特点?

答:邓小平关于社会主义本质理论,具有以下几个显著特点:第一,目标的层次上界定社会主义的本质。第二,突出生产力的基础地位。第三,突出社会主义的价值目标。第四,在动态中描述社会主义的本质。

3.怎样理解社会主义价值目标与生产力目标的辨证统一?

答:生产力的发展和人的全面发展。前者是生产力目标,后者是价值目标。发展生产力的目标和实现共同富裕的目标,在实践中表现为效率与公平的关系,是互为条件。要彻底消灭剥削现象,消除贫富差距,实现共同富裕的目标,还有赖于生产力的高度发展。就是说,人们只能在生产力所决定和所允许的范围之内逐步实现共同富裕。社会主义的优越性归根到底要体现在它的生产力比资本主义发展得更快一些、更高一些,并且在发展生产力的基础上不断改善人民的物质文化生活。

返

回

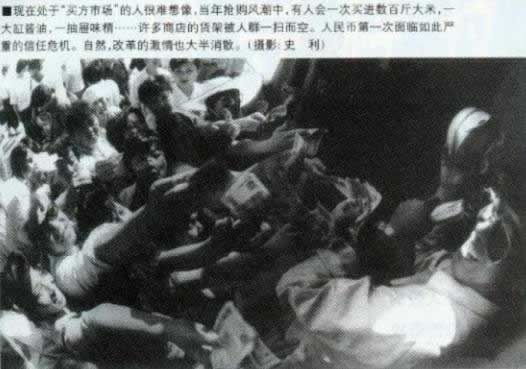

| 5答:邓小平关于社会主义本质概括,是探索有中国特色社会主义的最重大的理论成果之一,他把对社会主义社会的认识提高到新的科学水平。在邓小平提出这个论断之前,人们还从来没有在社会主义特征之上提出一个社会主义本质来作为社会主义的基本范畴,邓小平在高于社会主义特征的层次上,在目的和目标的层次上,突出生产力目标和人民利益目标,来概括社会主义的本质。社会主义本质论断,把我们对社会主义认识提高到了一个新的科学水平。第一,它坚持了公有制和按劳分配原则。如果不坚持公有制和按劳分配,就不可能消灭剥削、消除两极分化,也不可能真正地发展社会生产力,并最终实现共同富裕。第二,它为完善、发展公有制和按劳分配指出了明确的方向。公有制为主体的所有制结构和公有制的实现形式、按劳分配的实现形式和实现程度,归根到底只能根据生产力解放和发展的实际要求,根据逐步实现共同富裕的实际进程来确定。第三,突破了长期以来形成的把计划经济当作社会主义市场经济体制,明确了社会主义经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。邓小平关于社会主义本的概括,反映了人民的利益和时代的要求,廓清了不合乎时代进步和社会发展规律的模糊观念,摆脱了长期以来拘泥于具体模式而忽略社会主义本质的错误倾向,深化了对科学社会主义的认识。这对于我们在坚持社会主义制度的基础上推进改革,指导改革沿着合乎社会主义本质要求的方向发展,对于建设有中国特色的社会主义,具有重大的政治意义、理论意义和实践意义。 |

| 4答:邓小平关于社会主义本质的概括,具有以下几个方面的显著特点:(1)在目标层次上揭示社会主义的本质。党的十一届三中全会以后,邓小平以实践作为检验真理的标准,在改革的实践中检验原有的认识,不是抽象地谈论社会主义的原则,而是把社会主义要达到的实际目标放在首位来谈论社会主义。在谈到如何建设社会主义时,邓小平从社会主义建设的目的和目标角度,提出了"三个有利于"的标准,在谈到什么是社会主义时,邓小平从社会主义的目标层次上揭示社会主义的本质。邓小平关于社会主义本质论断的五句话即是五个目标,具体又可以分成两个大目标,即解放生产力、发展生产力是生产力方面的目标,或者说是价值目标。邓小平认为社会主义的优越性归根到底体现在这两方面目标的实现上。(2)突出生产力的基础地位。过去我们脱离生产力抽象地谈论社会主义,现在,邓小平对社会主义本质的概括则突出了生产力的基础地位,即解放生产力和发展生产力。这既是对过去社会主义建设历史经验的总结,也是为进一步改革开放开辟道路。根据我国国情和时代的特征,讲社会主义的本质尤其需要突出生产力的首要基础地位。我国正处在社会主义初级阶段,又面临着新技术革命挑战,讲社会主义不能突出生产力基础地位。(3)突出社会主义的价值目标。消灭剥削、消除两极分化,最终达到共同富裕,是社会主义的价值目标,也是社会主义和资本主义的本质区别,也就是说,只有社会主义才能做到。在所有制上以公有制为主体,在分配上以按劳分配为主体,为实现共同富裕提供了基本条件。发展生产力的目标和实现共同富裕的目标是互为条件的。(4)在动态中描述社会主义的本质。邓小平在谈到社会主义本质时,没有把它限定在僵死的定义中,而是用了五个动词:"解放"、"发展"、"消灭"、"消除"、"达到",在动态中行动地描述了社会主义的本质。社会主义是一个过程,社会主义的本质也有一个逐步实现的过程。 |

| 3答:社会主义的目的就是要全国人民共同富裕,但要达到这一目标有赖于生产力的高度发展。因为,无产阶级压取政权,只是消灭了剥削制度和剥削阶级,消除了产生两极分化的根源,但是要彻底消灭剥削现象,消除贫富差距,实现共同富裕的目标,必须使生产力得到高度发展,这就是说,人们只能在生产力所决定的和允许的范围内逐步实现共同富裕。如果生产力得不到迅速发展,那么无论用什么办法进行分配,都无法实现共同富裕。同时,解放生产力和发展生产力又是以走共同富裕的道路为条件的。社会主义的根本任务是发展生产力,在社会主义阶级阶段,尤其要集中力量进行经济建设;但是我们只能走共同富裕的道路发展经济。因为只有社会主义才能救中国,只有社会主义才能发展中国。如果我们不坚持社会主义,搞两极分化,生产力既得不到解放,也得不到发展。所以说,发展社会主义社会的生产力的目标和实现共同富裕的目标是互为条件的。 |

| 2答:体现了社会主义的本质。 |

| 1答:物质生产力。 |

1.马克思主义的唯物史观认为,人类社会发展的最终决定力量是什么?

答案

2.邓小平指出,"贫穷不是社会主义,社会主义要消灭贫穷"这个判断体现了什么?

答案

3.简述发展社会主义社会的生产力和实现共同富裕之间的关系.

答案

4.邓小平关于社会主义本质的科学概括有哪些显著特点?

答案

5.为什么说邓小平的社会主义本质理论把对社会主义的认识提高到新的科学水平?

答案

返 回

| 抽象谈论社会主义 不是从实际目标来谈社会主义,而只是把社会主义表面的特征(如公有制、计划经济、按劳分配、无产阶级专政)当作社会主义的本质 |

| 经济体制与经济制度是两个不同的概念,经济制度是指生产关系的基本规定性,而经济体制是指生产关系的具体形式 |

|

资料索引: |

|

|

|

|

|

|

|