| 读原著和中央有关文献,注重理论联系实际思考问题。 |

| 了解对外开放的主要内容和基本形式,正确理解全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。 |

华中师范大学网络教育学院有何建议

请与我们联系

一. 选择题

1.从外贸理论讲,对外贸易中 (C)

A.进口是关键

B.对外技术交流是关键

C.出口是关键

D.对外资金交流事实关键

2.我国对外开放的主要内容和形式包括 (ABCD)

A.对外资金交流

B.对外贸易

C.对外技术交流

D.劳务输出与合作

E.沿海开放带

3.一个国家对外经济关系的基础是 (C)

A. 引进技术

B. 引进资金

C. 对外贸易

D. 发展劳务输出与合作

E. 沿海开放带

4.在外贸进出口方面,其贸易顺差是指 (B)

A.进口大于出口

B.出口大于进口

C.进出口绝对相等

D.进出口基本相等

5.外国最早开放的经济特区包括有 (A B D E)

A.深圳 B.珠海 C.浦东

D.汕头 E.厦门

6.经济特区的"窗口"作用是 (A BCD)

A.管理的窗口

B.技术的窗口

C.对外政策的窗口

D.知识的窗口

E.创汇的窗口

7.对外技术交流包括了 (A)

A.引进技术和技术出口

B.单纯的引进技术

C.单纯的技术出口

C.引进技术和设备

8.目前我国已经是世界上利用外资的 (C)

A.第一大国 B. 第三大国

C.第二大国 D. 第四大国

F. 9.经济特区的"特"字表现在 (A BCD)

A.发展资金以外资为主

B.所有结构以"三资企业"为主

C.经济运行以市场调节为主

D.特区企业产品以外销为主

E.特区企业产品以内销为主

二. 问答题

1.我国为什么要对外技术交流,引进先进技术?

答:对外技术交流,包括引进技术和技术出口。引进先进技术,是科学技术的特性所决定的,也是我国经济技术发展的客观要求,这是因为:第一,科学技术是人类在长期生产斗争和科学实验活动中创造的共同财富,本身没有阶级、国家和民族的界限,各国都可以采用。第二,各国的科学技术发展不平衡,有先进,有落后,有快有慢,各有优劣。彼此相互交流,以取长补短,共同发展。第三,发展中国家经济技术相对落后,尤其要引进外国的先进技术。从整体上来看,我国是一个经济技术比较落后的发展中国家,引进技术就具有特别重要的意义。

2.试述全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。

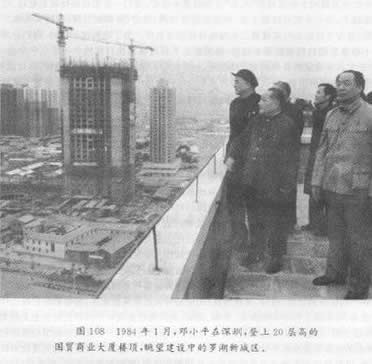

答:我国的对外开放经历了一个不断扩大和深化的发展过程。70年代末80年代初兴办经济特区,以后又进一步开放沿海港口城市和沿海地区,设立经济技术开发区、保税区,90年代初中央又作出开发和开放上海浦东新区的战略决策,并提出积极发展沿边、沿江及内陆省区的对外开放,以及主要交通干线沿线地带的开发开放,逐步形成了全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。

(1)所谓全方位的对外开放,即我们的对外开放不仅是对资本主义国家开放,而且也对社会主义国家开放;不仅对发达国家开放,而且也对发展中国家开。我们是三个方面的开放。一个是对西方发达国家的开放,一个是对苏联和东欧国家的开放。还有一个是对第三世界发展中国家的开放。

(2)所谓多层次的对外开放,就是根据各地区的实际和特点,通过经济特区、沿海开放城市、经济技术开发区、沿海经济开放区、内地沿边开放等不同开放程度的各种形式,形成全国范围的多层次对外开放。不仅中央一级经济部门实行对外开放,而且地方也在实行对外开放。

(3) 所谓宽领域的对外开放,就是指我国对外开放的范围涵盖了经济、政治、科技、教育、文化、体育、卫生等多领域。我国除了吸收外国资金、技术、设备和不断增长的经贸往来外,还在政治、文化、教育、科技、体育、卫生等多领域开展了多种形式的对外交流。

3.简述全方位中有重点。

答: 我国的对外开放是全方位的,是对所有国家开放,但又是有重点的,重点是西方国家。确立这样的重点这是因为中国实现现代化的任务异常艰巨:首先是实施中国经济建设三步走的发展战略。80年代初邓小平提出了这一发展战略,而要在本世纪中叶达到中等发达国家水平,就必须进行重大改革;其次是中国今后发展的三个重大环节的完成。我国底自薄,起点低,搞现代化建设缺乏资金、人才和经验。对外开放,我们可以从外国吸取资金,引进人才和先进技术几设备,学习其先进的管理经验,这些条件恰好是西方发达国家所具备而其他国家所缺乏的。

在改革开放过程中,我国在引进技术方面、在引进人才方面、在利用外资方面主要是从西方国家引进。因为越是发达国家,开放程度就越高,也就越有利于中国推行对外开放政策。实践证明:中国对外开放重点的选择是正确的。

返

回

| 4答:我国的经济特区不是政治特区,也不同于现在的香港、澳门和将来的台湾实施的特别行政区,而只是在经济发展上实行特殊政策的经济特区。经济特区的"特"字表现在四个自主上:所有制结构以"三资企业"为主;发展资金以外资为主;特区企业产品以外销为主;经济运行以市场调节为主。 经济特区的作用表现为四个"窗口"作用:即技术的窗口,管理的窗口,知识的窗口和对外政策的窗口。前三个窗口是从国内向外看,通过这三个窗口,可以了解并学习国外的先进技术、科学的管理方法、最新的科学知识和信息。后一个窗口则是从外向内看,通过特区了解我国的对外政策。 |

| 3答:(1)对外贸易。对外贸易是一个国家对外经济关系的基础,一切经济技术交流与合作,都是提高对外贸易的形式实现的。(2)对外资金交流,积极利用国外资金。无论是发达国家,还是发展中国家,都要参与对外资金交流,积极利用国外资金。(3)对外技术交流,引进先进技术。 对外技术交流,包括引进技术和技术出口。引进先进技术,是科学技术的特性所决定的,也是我国经济技术发展的客观要求。 |

| 2答:(1)全方位中有重点。中国的对外开放是全方位的,是对所有国家开放,但又是有重点的,重点是西方国家。(2)多层次中有先后。中国在对外开放过程中形成了从经济特区到沿海城市再到广大内地这样一种多层次的开放格局。在这个格局中,邓小平尤为关注经济特区的建设和发展,强调经济特区在对外开放这要先行一步。(3)宽领域中有选择。对外开放不仅是经济方面的开放,而且是多方面的开放。但是,多方面的开放并不表示来着不拒,良莠不分,全盘吸纳,而是有比较、有选择的开放。(4)灵活中有原则。对外开放既讲灵活性又将原则性 |

| 1答:第一,吸收和借鉴生产和经营中的科学技术成果;第二,吸收和利用外资,创造合理优越的投资环境;第三,对外技术交流,引进先进技术;第四,对外承包工程,对外劳务合作。 |

1.简述对外开放的主要内容。

答案

2.对外开放格局的特点有哪些?

答案

3. 对外开放的基本形式有哪些?

答案

4.简述经济特区的特点和作用。

答案

返 回

| 通过先进技术成果的引进,提高了生产能力,填补了国内技术空白;加快了技术改造的步伐,促进了产业结构的调整和产品质量的提高;增强了研究开发能力,加速了技术进步的步伐,缩小了与世界先进国家的差距;增强了我国产品在国际上的竞争力,促进了出口创汇。 |

| 我国人才智力引进的形式:其形式有:聘请外国知名教授在一些高等院校任教:聘请外国专家1参加重大工程如三峡工程、大亚湾核电站等的论证和可行性研究;聘请外国企业家、工程技术人员担任一些企业的经理、厂长;由外国单独举办或中外双方共同举办技术和管理培训中心、短期培训班等。 |

| 是指国际间的商品流通,即一个国家或地区同别的国家或地区的商品交换关系。包括进口和出口两个方面。从外贸理论上讲,出口是关键,进口的多少,在很大程度上取决于出口创汇的能力。 |

| 引进技术就是通过技术交易,把国外先进的技术、设备引进为我所用的活动。它包括引进技术软件和技术硬件。前者包括科学理论、专利、专有技术、制造技术、产品设计、工艺知识、测试手段、数据、材料配方和管理方法等;后者包括先进的设备、器材、关键的零部件等。 |

|

资料索引: |

| 它可以对我国企业进行技术改造,提高劳动生产率,提高产品质量:可以节省时间,减少科研经费,节约大量资金;可以提高我国的科学技术水平,缩短与世界先进技术的差距,进入世界科技强国之列。 |

|

|

|

|