| 读历史文献、"邓小平文选"以及有关现代化建设的论著,了解毛泽东、周恩来等老一辈无产阶级革命家对我国发展战略目标的设计,以及现代化作为一个可比 、发展概念应具备的时代特征,以加深对邓小平制定的我国发展战略的理解。 |

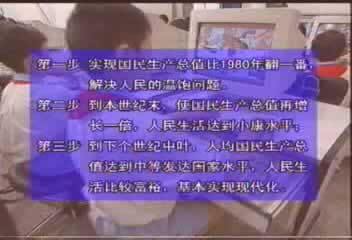

| 了解"三步走"发展战略提出的背景以及制定"三步走"发展战略的重要意义。明确发展战略及经济发展战略目标的含义和主要内容,掌握"三步走"的发展战略目标、战略步骤和战略重点,在此基础上,进一步把握"三步走"发展战略的特点。 |

华中师范大学网络教育学院有何建议

请与我们联系

|

资料索引: |

| 10答:到下个世纪中叶,人均国民生产产值4000美元,达到中等发达国家水平,人民生活比较富裕,基本实现现代化。 |

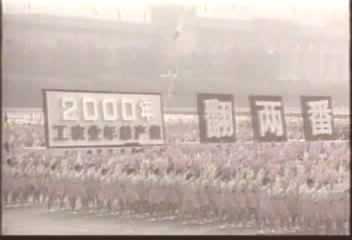

| 9答:"九五"计划和2010年远景目标规定:我们要在本世纪内全面完成现代化建设的第二步战略目标。在我国人口将比1980年增长3亿左右的情况下,实现国民生产总值比1980年翻两番,基本消除贫困,人民生活达到小康水平,加快现代企业制度建设,初步建立社会主义市场经济体制。到2010年,实现国民生产总值比2000年翻一番,使人民的小康生活更加宽裕,形成比较完善的社会主义市场经济体制。 |

| 8答:现代化即用当代最新的科学技术装备国民经济各部门。现代化的标准在世界范围内由社会历史条件形成的,因而是一个可比、发展概念,在不同历史时期有不同具体内容和标志。在自由竞争资本主义时代,现代化标志即机械化;本世纪初,现代化标志是电气化;当代世界现代化标志是自动化的电子时代。邓小平一再强调要吸取"大跃进"、"人民公社"的教训,深刻指出我国国家大、人口多、底子薄、基础差,因此我们要实现的现代化,是中国式的现代化。……到本世纪末,中国的四个现代化即使达到了目标,我们的国民生产总值人均水平仍然很低。 |

|

7答:是指人们对一定历史发展阶段经济发展结果的预期,主要包括经济总量的增长和经济结构的变化,人民生活水平的提高,消费构成的变化,还可以包括除此以外的如教育、科学、文化、政治等相关方面的发展状态。经济发展战略目标是制定经济发展战略的核心、出发点和归属点,决定着经济发展的方向和方式,决定着经济发展战略方针的性质和内容。 |

| 6答:发展战略一般是指一国(或地区)对其发展的带有全局性、长远性、根本性和方向性的谋划和行动纲领。经济发展战略是根据对经济发展各种因素和各种条件的分析,对未来一个较长时期内经济发展全局作的谋划。其核心是规定一定时期内经济发展基本目标和实现目标途径。 |

| 5答:邓小平提出了重点带动全局的思想。他指出,"三步走"发展战略的战略重点,一是农业,二是能源和交通,三是教育和科学。把教育和科技视为战略关键,并把它们放在优先发展的战略地位。 |

| 4答:(1)指导思想的长期性。邓小平提出了发展战略"三步走",把实现现代化的时间界定为70年。强调我们的发展战略必须经过长期的、艰苦奋斗的过程。(2)发展目标的双重性。我们的现代化与资本主义现代化具有根本不同性质,故邓小平要求我们在实现战略目标时,不仅要抓经济,而要有明确的政治方向,不仅要抓物质文明建设,而且要抓精神文明建设,坚持"两手抓"。(3)发展目的的人民性。邓小平在新时期设计的发展战略的主要目标、根本目的和归属点都放在提高人民物质文化生活水平上,(4)战略重点的科学性。邓小平针对我国国民经济重大比例严重失调,农业、能源、交通、教育和科技等薄弱部门成为制约国民经济发展"瓶颈"的现实,明确提出要把农业、能源、交通、教育和科技作为战略重点。抓重点促平衡,带动国民经济全面发展。(5)实现途径的开放性。邓小平总结历史经验教训、结合国际国内现实情况,明确指出为实现发展战略目标,必须实行对外开放的战略 |

| 3答:(1)实现社会主义现代化的需要。在社会主义初级阶段,发展生产力要解决的历史课题,是实现工业化和生产的商品化、社会化、现代化。我国要实现现代化,既要完成传统的工业化,又要同时迎头赶上世界新技术革命和产业革命的双重任务。邓小平针对我国的现实国情,制定了有步骤、分阶段的奋斗目标,从而使实现现代化有现实基础。(2)实现中华民族崛起的需要。邓小平设计的现代化目标不是主观随意的,而是尊重客观规律,从实际出发,广泛开展调查研究,充分掌握和深入分析国内和国际经济社会发展状况和趋势,特别是注意生产力发展的状态和发展规律,使战略目标的确定建立在积极、稳妥而又可靠的基础上。从而有利于中华民族振兴崛起。 |

| 2答:我国老一辈无产阶级革命家在50年代末60年代初多次强调要实现四个现代化, 三届人大一次会议:宣布我国国民经济即将进入一个新的发展时期,1960年将开始执行第三个五年计划,全国各族人民要努力奋斗,把我国步建设成为一个具有现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术的社会主义强国。 四届人大一次会议:进一步强调要分两步走,在本世纪内全面实现现代化。但由于"文化大革命"的干扰和破坏,这一奋斗目标没有成为现实的奋斗目标。这是他们对我国发展战略目标的设计。"三步走"的发展战略目标、.战略步骤是由邓小平首次提出的,邓小平于1979年3月提出"中国式的现代化"。邓小平从中国具体国情出发,强调本世纪末的现代化是"小康水平"的现代化,并考虑分两步走。1987年4月,邓小平提出分三步走,到21世纪中叶基本实现现代化。这些设想体现在党的十三大报告中。 |

| 1答:邓小平尊重客观经济规律、全面总结我国经济发展的历史经验基础上,提出我国社会主义初级阶段的经济发展战略。此战略把我国现阶段到下个世纪中叶的现代化发展步骤划分为三个阶段,并提出三个不同阶段的发展目标。第一步,大致用10年时间,实现国民生产总值比1980年翻一番,人均达到500美元,解决人民的温饱问题。第二步,到本世纪末,使国民生产总值再增长一倍,人均1000美元,人民生活达到小康水平。第三步,到下个世纪中叶,人均国民生产产值4000美元,达到中等发达国家水平,人民生活比较富裕,基本实现现代化。 |

1.什么是"三步走"的发展战略目标和战略步骤?

答案

2."三步走"发展战略是怎样提出的?

答案

3."三步走"发展战略提出的重要性是什么?

答案

4."三步走"发展战略具有哪些特点?

答案

5."三步走"发展战略的战略重点是什么?

答案

6.经济发展战略涵义是什么?

答案

7.经济发展战略目标的涵义是什么?

答案

8.什么是中国式的现代化?

答案

9."九五"计划和2010年远景目标是如何阐述第二步战略目标?

答案

10.下个世纪中叶的发展战略目标是什么?

答案

返 回

| 战略一词,在我国早已存在。主要用于政治和军事方面。毛泽东同志曾经指出,战略问题是研究战争全局的规律的东西,"凡属带有要照顾各方面和各阶段的性质的都是战争的全局"。战略实际上就是全局的计谋和决策。凡是属于重大的、全局性计谋和决策,称为战略,而属于一般的、局部的暂时性的问题,称为战术问题。 战略用于经济领域始于50年代。美国耶鲁大学出版了赫希曼著的《经济发展战略》一书。第一次出现经济发展战略的概念。60年代以后西方发展经济学家开始使用经济发展战略这一概念。联合国也曾制定了60年代、70年代、80年代三个国际发展战略。从此,发展战略便在国际上被广泛应用。 |

| 三届人大一次会议:宣布我国国民经济即将进入一个新的发展时期,1960年将开始执行第三个五年计划,全国各族人民要努力奋斗,把我国步建设成为一个具有现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术的社会主义强国。 |

| 四届人大一次会议:进一步强调要分两步走,在本世纪内全面实现现代化。但由于"文化大革命"的干扰和破坏,这一奋斗目标没有成为现实的奋斗目标。 |

| 现代化:即用当代最新的科学技术装备国民经济各部门。现代化的标准在世界范围内由社会历史条件形成的,因而是一个可比、发展概念,在不同历史时期有不同具体内容和标志。在自由竞争资本主义时代,现代化标志即机械化;本世纪初,现代化标志是电气化;当代世界现代化标志是自动化的电子时代 衡量一个国家是否现代化的主要标准为:1.劳动资料现代化。2.经济管理现代化。3.劳动者和管理者的科学技术水平现代化。4.主要科学技术指标和主要经济指标达到当时世界的先进水平。 美国斯坦福大学教授莫尔斯调查了不同国家和地区后,提出了8条标准:人均国民生产总值达到3000美元;第三产业产值占国民生产总值的45%以上;非农业人口占就业人数的70%以上;受到基础文化教育的人口占人口总数的80%;城市人口占人口总数的50%;平均每个医生为病人服务的人数在100人以下;人口预期寿命70岁;人口自然增长率10%以下。 |

| 中国式的现代化:邓小平一再强调要吸取"大跃进"、"人民公社"的教训,深刻指出我国国家大、人口多、底子薄、基础差,因此我们要实现的现代化,是中国式的现代化。……到本世纪末,中国的四个现代化即使达到了目标,我们的国民生产总值人均水平仍然很低。(图片14) |

| 经济发展战略目标:是指人们对一定历史发展阶段经济发展结果的预期,主要包括经济总量的增长和经济结构的变化,人民生活水平的提高,消费构成的变化,还可以包括除此以外的如教育、科学、文化、政治等相关方面的发展状态。经济发展战略目标是制定经济发展战略的核心、出发点和归属点,决定着经济发展的方向和方式,决定着经济发展战略方针的性质和内容。经济发展战略目标的选择,不是主观随意的,而是要尊重客观规律,从实际出发,广泛开展调查研究,充分掌握和深入分析国内和国际经济社会发展状况和趋势,特别是要主意生产力发展的状态和发展规律,使战略目标的确定建立在积极、稳妥而又可靠的基础上。 |

| 解决人民的温饱问题:邓小平设计的现代化目标的"第一步"是实现国民生产总值翻一番,解决人民的温饱问题。这是符合我国客观情况的。我国基础差,经济发展曾经受到严重挫折,建国以来,人口增长失控,到1980年温饱问题仍然没有解决。1980年,我国国民生产总值为2832亿美元,居世界第八位。人均国民生产总值297美元,居世界第133位。经过几年的努力,原定国民生产总值翻一番的第一战略目标已在80年代提前两年完成,人民温饱问题已基本解决。 |

| 人民生活达到小康水平:根据国际和国内情况及经济发展规律,我国决策部门预测:到本世纪末,国民生产总值达到11328亿美元,居世界第6位,人口控制在12亿,人均产值800至1000美元,居世界100位以内,人民生活达到小康水平。原定的2000年国民生产总值比1980年翻一番的任务也于1995年提前完成。(图片15)"九五"计划和2010年远景目标规定:我们要在本世纪内全面完成现代化建设的第二步战略目标。在我国人口将比1980年增长3亿左右的情况下,实现国民生产总值比1980年翻两番,基本消除贫困,人民生活达到小康水平,加快现代企业制度建设,初步建立社会主义市场经济体制。到2010年,实现国民生产总值比2000年翻一番,使人民的小康生活更加宽裕,形成比较完善的社会主义市场经济体制。 |

| 我国原有发展战略:从新中国建立之初到十一届三中全会以前,为了实现工业化的任务,参照当时苏联的经验,我们选择了一种发展战略。这就是,基本上或者完全依靠国内建设资金,从建立和优先发展重工业入手,高速度发展国民经济;通过出口部分农产品、矿产品等初级产品和轻工产品换回发展重工业所需的生产资料;随着重工业的建立和优先发展,用重工业生产的生产资料逐步装备农业、轻工业和其它产业部门,使这些部门逐步转移到机器大生产的轨道上来,并用国内生产的生产资料代替它们的进口;随着重工业、轻工业和其它产业部门的发展,逐步建立起独立的、完整的工业体系和国民经济体系,并逐步改善人民生活。由于实行这一发展战略,我国经济发展取得重大成就。建立了独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系,奠定了建设现代化的物质技术基础;顶住了来自外面的封锁和压力,保持了政治和经济的独立,保护了我国民族工业的建立和发展,人民生活也得到了改善。我国原有发展战略存在的主要问题表现在:指导思想上急于求成,盲目追求高速度;片面强调发展重工业,导致农轻重比例关系及整个国民经济比例关系不合理;高积累政策使人民生活水平提高缓慢。 |

一、选择题:

1.我国经济分三步走是: (B)

A.本世纪只走一步,达到温饱

B.本世纪走两步,达到温饱和小康

C.本世纪走三步,达到温饱、小康和富裕

D.下世纪走两步,达到温饱和小康

2.第二步战略目标是: (B)

A. 实现国民生产总值比1980年翻一番,人均达到500美元,解决人民的温饱问题。

B. 到本世纪末,使人均国民生产产值1000美元,人民生活达到小康水平。

C. 到下个世纪中叶,人均国民生产产值4000美元,达到中等发达国家水平,人民生活比较富裕,基本实现现代化。

D. 使人均国民生产产值10000美元,赶超发达国家水平。

2. "三步走"发展战略特点是: (ABCD)

3. 指导思想的长期性

4. 发展目标的双重性。

5. 发展目的的人民性

6. 战略重点的科学性

7. 实现途径的开放性

5. 原定2000年国民生产总值比1980翻一番的任务 (A)

1. 已于1995年提前完成

2. 已于1996年提前完成

3. 已于1998年提前完成

4. 已于1999年提前完成

二、问答题:

1."九五"计划和2010年远景目标是如何阐述第二步战略目标?

答:"九五"计划和2010年远景目标规定:我们要在本世纪内全面完成现代化建设的第二步战略目标。在我国人口将比1980年增长3亿左右的情况下,实现国民生产总值比1980年翻两番,基本消除贫困,人民生活达到小康水平,加快现代企业制度建设,初步建立社会主义市场经济体制。到2010年,实现国民生产总值比2000年翻一番,使人民的小康生活更加宽裕,形成比较完善的社会主义市场经济体制。

2.什么是"三步走"的发展战略目标和战略步骤?

答:邓小平尊重客观经济规律、全面总结我国经济发展的历史经验基础上,提出我国社会主义初级阶段的经济发展战略。此战略把我国现阶段到下个世纪中叶的现代化发展步骤划分为三个阶段,并提出三个不同阶段的发展目标。第一步,大致用10年时间,实现国民生产总值比1980年翻一番,人均达到500美元,解决人民的温饱问题。第二步,到本世纪末,使国民生产总值再增长一倍,人均1000美元,人民生活达到小康水平。第三步,到下个世纪中叶,人均国民生产产值4000美元,达到中等发达国家水平,人民生活比较富裕,基本实现现代化。

返

回

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|