|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 阅读原著并注重理论联系实际 |

| 通过学习,理解我国社会主义初级阶段以按劳分配为主体、多种分配方式并存的基本分配制度。 |

华中师范大学网络教育学院有何建议

请与我们联系

|

资料索引: |

|

8答:强调按劳分配是由生产资料社会主义公有制和社会主义社会的生产力发展水平决定的;按劳分配直接采用劳动券的形式来实现。 |

|

7答:主要有:关于按劳分配的性质问题。邓小平认为按劳分配的性质是社会主义的,不是资本主义的。 |

| 6答:按劳分配是社会主义初级阶段的分配主体。但不是唯一的分配原则;等量劳动领取等量报酬的原则,还不可能在全社会的公有制经济范围内按统一标准实现;按劳分配还不能直接以每个劳动者的直接劳动时间为尺度,而只能以商品交换实现的价值量曲折反映的劳动量为尺度;按劳分配必须借助于商品货币形式来实现。 |

| 5答:(1)按劳分配的具体内含: 凡是有劳动能力的人,都必须以参加劳动作为获取消费品的前提条件。按劳分配是在社会主义公有制范围内,劳动者对共同劳动的成果进行分配。实行按劳分配的物质对象不是全部社会产品,只是其中的个人消费品,即不包括社会总产品中的生产资料,而是从社会总产品中扣除用于社会和劳动者共同需要的部分之后的剩余。 社会以劳动作为分配个人消费品的尺度,按劳分配所依据的劳动,在质上是符合社会需要的、被社会所承认的劳动。 (2)按劳分配是社会主义初级阶段个人消费品分配的主体形式,这是由社会主义的客观经济条件决定的,具有客观必然性。生产资料的社会主义公有制是实行按劳分配的前提条件。社会主义初级阶段生产力水平还很低,这是必须实行按劳分配的物质条件。劳动还是谋生的手段,旧的社会分工所带来的劳动差别,是按劳分配存在的直接经济原因。 |

| 4答:正确。在社会主义市场经济条件下,按劳分配还不能直接以每个劳动者的直接劳动时间为尺度,而只能以商品交换实现的价值量曲折反映的劳动量为尺度。因为,在社会主义市场经济条件下,劳动者提供的劳动不是直接地作为社会劳动存在的,还要求把耗费在商品中的个别劳动时间还原为社会必要劳动时间,按形成的价值量在市场上交换。因此在社会主义市场经济条件下,按劳分配只能借助于商品货币形式来实现 |

| 3答:正确。在社会主义阶段,产品还不能满足人们充分的需要,劳动还是谋生的手段,劳动者所获得的个人消费品分配的数量与他向社会提供的劳动量是直接相连的,多劳多得、少劳少得。劳动者不能不计报酬地为社会作贡献,劳动者在付出一定劳动后,要求获得相应的报酬,这是社会主义条件下不能实行按需分配,只能实行按劳分配的直接经济原因。 |

| 2答:公有制的主体地位和按劳分配的主体地位是一致的,它们共同构成社会主义基本经济制度的基础。具体地说,按劳分配的主体地位是公有制主体地位的反映和体现。社会主义初级阶段实行的是公有制为主体,多种所有制共同发展的所有制结构。公有制在所有制中处于主体地位,而按劳分配也必须在公有制领域中实现。因此,与这种社会主义市场经济的所有制结构相适应的分配只能是实行按劳分配为主体,多种分配方式并存的分配制度。 |

| 1答:按劳分配主体地位的具体体现在: 在整个社会收入分配中按劳分配是主体。在国民经济中公有制的资产占主体,在公有制经济中就业的劳动者实行按劳分配这样主要分配方式。 在公有制经济中,按劳分配是基本的收入分配方式。 公有制经济中劳动者的个人收入以按劳分配收入为主。 |

1.简述按劳分配主体地位的具体体现?

答案

2.简述公有制的主体地位和按劳分配的主体地位是一致的?

答案

3.试辨析以下命题:在社会主义条件下劳动还是谋生的手段?

答案

4.试辨析以下命题:在社会主义市场经济条件下,按劳分配只能借助于商品货币形式来实现?

答案

5.简述按劳分配的内含及其必然性?

答案

6.社会主义市场经济中按劳分配的实现有哪些特点?

答案

7.邓小平在社会主义分配制度问题上的论述有哪些?

答案

8. 马克思的按劳分配理论的特点有哪些?

答案

返 回

| 1975年8月邓小平强调要"坚持按劳分配原则",并指出"这在社会主义建设中始终是一个很大的问题"。 1978 年8月,在全国科学和教育改造座谈会上,在谈到为知识分子增加工资时又指出"讲按劳分配无非是多劳多得,少劳少得。这个问题从理论到实践,有好多具体问题要研究解决。这不仅是科学界、教育界的问题,而且是整个国家的重大政策问题"。 |

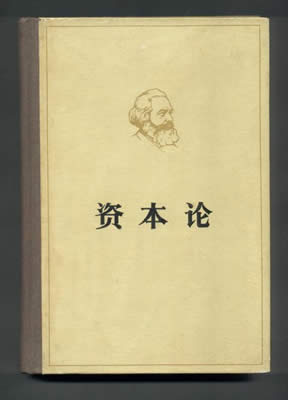

| 按劳分配是指社会在作了必要的扣除之后,按照劳动者向社会提供的劳动的数量和质量分配个人消费品。马克思指出:在未来社会"每个生产者在生活资料中得到的份额是由他的劳动时间决定的。"每个劳动者"从社会储存中领得的和他所提供的劳动量相当的一份消费资料"。 |

(一)选择题

1、按劳分配就是按( B )

A、劳动者提供的才能和贡献分配个人消费品

B、劳动者提供的劳动数量和质量分配个人消费品

C、劳动能力分配个人消费品

D、劳动力价值分配个人消费品

2、按劳分配的原则是( D)

A、 公有制社会共有的原则

B、 一切社会共有的原则

C、 社会主义社会初级阶段特有的原则

D、 社会主义社会特有的原则

3、社会主义社会实行按劳分配的原因是(ABC )

A、 社会主义社会实行公有制

B、 社会主义生产力水平不高

C、 旧的社会分工的存在和劳动仍然是谋生的手段

D、 社会成员中存在着不同的阶层

E、 社会主义市场经济发展的需要

4、社会主义初级阶段的个人收入分配制度和政策包括(BCDE )

A、 在全社会实行按劳分配原则

B、 坚持以按劳分配为主体,多种分配方式并存

C、 效率优先,兼顾公平

D、 按劳分配和按生产要素分配相结合

E、 允许一部分人先富起来

5、我国实行多种分配方式并存的原因有(ABD )

A、 多元化所有制结构的并存

B、 多种经营方式的并存

C、 世界经济发展的趋势

D、 有利于生产力的发展

E、 多种竞争的存在

6、在市场经济条件下,社会主义按劳分配的特点是(AD )

A、 不能直接实行等量劳动相交换

B、 不能以企业为基本单位进行按劳分配

C、 不能从总劳动量中作一定的扣除

D、 不能由社会直接向劳动者分配个人消费品

E、 可以直接实行等量劳动相交换

退 出