| 阅读原著,注重理论联系实际。 |

| 掌握社会主义精神文明建设的指导思想和基本内容,社会主义道德建设的基本内容;教育科学文化建设的基本内容;精神文明重在建设方针的依据和意义。 |

华中师范大学网络教育学院有何建议

请与我们联系

(一)选择题

1、文化建设的基础工程是( A )

A、 发展教育和科技

B、 繁荣文学和艺术

C、 加强新闻出版和广播影视

D、 倡导社会公德、职业道德和 家庭美德

2、现阶段我国各族人民的共同理想是( A )

A、 把我国建设成为富强民主文明的社会主义现代化国家

B、 完成祖国统一,实现中华民族的伟大复兴

C、 消灭剥削、消除两极分化,实现共同富裕

D、 建立共产主义社会

3、社会主义道德的核心和集中体现是( D )

A、 爱国主义

B、 集体主义

C、 社会主义

D、 为人民服务

4、党的十一届三中全会以来,邓小平提出了一系列"两手抓"的方针,包括( ABCE )

A、 一手抓改革开放,一手抓打击犯罪

B、 一手抓经济建设,一手抓民主法制

C、 一手抓改革开放,一手抓惩治腐败

D、 一手抓经济建设,一手抓党的建设

E、 一手抓物质文明,一手抓精神文明

5、宣传思想文化工作的基本任务是( ACDE )

A、 以科学的理论武装人

B、 以正面的宣传激励人

C、 以正确的舆论引导人

D、 以高尚的精神塑造人

E、 以优秀的作品鼓舞人

6、文艺工作坚持"双百"方针,就是鼓励( A )

A、 多出精品力作

B、 多元化

C、 开展批评与自我批评

D、 文艺可以脱离政治

7、党的十二届六中全会把道德划分为两大层次,即( C )

A、 善和恶

B、 社会道德和个人道德

C、 社会主义道德和共产主义道德

D、 家庭伦理和社会伦理

返 回

| 3答:ABC |

| 4答:ABE |

| 2答:B |

|

1答:A |

| 6答:中华民族是有悠久的历史和文化的民族,有着丰富的文化遗产和革命传统文化。对祖国的传统文化,必须批判地继承,去其精华,弃其糟粕,推陈出新。采取复古主义态度和全盘否定中国传统文化的民族虚无主义态度及崇洋媚外思想都是错误的。 我国文化的发展离不开人类文明的共同成果。必须大胆地吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果。但学习和借鉴必须坚持以我为主、为我所用的原则,结合我国实际进行消化、吸收和创新。要坚决抵制资本主义消极和腐朽思想的侵蚀,反对崇洋媚外思想,决不能搞"全盘西化"。 |

| 5答:所谓重在建设,就是要把"建设"作为精神文明工作的出发点和落脚点,以立为本,持之以恒,贵在落实,务求实效。具体说来: 精神文明重在建设,反映了社会主义现代化建设建设的客观要求,是由精神文明建设在我国社会主义现代化建设总体布局中的战略地位决定的。 精神文明重在建设,体现了社会主义精神文明自身发展的内在规律。 精神文明重在建设,要靠教育,也要靠法制。 精神文明重在建设,贵在坚持,讲求实效 |

| 4答:社会主义精神文明建设包括思想道德建设和教育科学文化建设两个方面。二者互为条件,相互渗透。思想道德建设规定着精神文明的性质和方向,是教育科学文化建设的灵魂;教育科学文化建设是思想道德建设的重要条件。它们共同推动着物质文明建设的 发展。 |

| 3答:建设有中国特色社会主义的文化,就是以马克思主义为指导,以培育有理想、有道德、有文化、有纪律的公民为目标,发展面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的社会主义文化。这就要坚持用邓小平理论武装全党,教育人民;努力提高全民族的思想道德素质和教育科学文化水平;坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和"百花齐放、百家争鸣"的方针,重在建设,繁荣学术和文艺。建设立足中国实际、继承历史文化优秀传统、吸取外国文化有益成果的社会主义精神文明。 |

| 2答:是以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导,坚持党的基本路线和基本方针,加强思想道德建设,发展教育科学文化,以科学的理论武装人,以正确的舆论引导人,以高尚等精神塑造人,以优秀的作品鼓舞人,培育有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民,提高全民族的思想道德素质和科学文化素质,团结和动员各族人民把我国精神成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家。 |

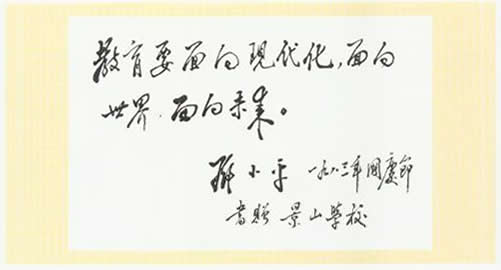

| 社会主义文化建设的基本内容有: ①、在全社会形成共同理想和精神支柱。我们要通过各种有效措施和途径,使邓小平理论在人们的头脑中扎下根来,成为人们的自觉意识和思想观念,在全社会形成共同理想和精神支柱。 ②、培养有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。必须创造良好的文化氛围,培养公民的无产阶级世界观、人生观、价值观。 ③、大力发展教育和科学。必须把教育放在优先发展的战略地位,教育要面向现代化、面向世界、面向未来。普及科技知识,提高科技水平。 ④、发展文学艺术、新闻出版、广播影视等文化事业。要多出优秀作品,为现代化建设提供精神食量。 ⑤、要营造良好的文化环境,提高社会文明程度,推进改革开放和现代化建设。 |

(一)简述题

1.社会主义文化建设的基本内容有哪些?

答案

2.有中国特色社会主义文化建设的指导思想是什么?

答案

3.有中国特色社会主义文化的基本目标和基本政策是什么?

答案

4.社会主义精神文明建设的两个方面及其相互关系是什么?

答案

5.为什么说精神文明重在建设?

答案

6.怎样正确对待祖国的传统文化和外国科学文化?

答案

(三)选择题

1."四有"是一个完整的体系,其中()

A、 理想是精神支柱

B、 道德是精神支柱

C、 文化是精神支柱

D、 纪律是精神支柱

答案

2.社会主义思想道德建设要解决的问题是( )

A、 为物质文明建设提供智力支持问题

B、 整个民族的精神支持和精神动力的问题

C、 为物质文明提供思想保证问题

D、 为教育科学文化建设积累实践经验问题

答案

3. 社会主义精神文明建设要以马克思主义为指导,这是因为马克思主义()

A、 揭示了人类社会发展的普遍规律

B、 决定着精神文明的性质

C、 规定着精神文明建设的方向

D、 是精神文明建设的全部内容

E、 提供了解决实际问题的正确答案

答案

4. 思想道德建设的内容包括()

A、 理想建设

B、 道德建设

C、 教育建设

D、 科学文化建设

E、 纪律建设

答案

返 回

| 当前理论建设的主要任务是完整准确地掌握邓小平理论的科学体系,领会其精神实质,并努力用邓小平理论武装全党,教育干部和人民。十五大报告指出:"邓小平理论要求我们增强和提高解放思想、实事求是的坚定性和自觉性,一切以是否有利于发展社会主义生产力、有利于增强社会主义国家综合国力、有利于提高人民生活水平这'三个有利于'为根本判断标准,不断开拓我们事业的新局面"。 |

| 当前理论建设的主要任务是完整准确地掌握邓小平理论的科学体系,领会其精神实质,并努力用邓小平理论武装全党,教育干部和人民。十五大报告指出:"邓小平理论要求我们增强和提高解放思想、实事求是的坚定性和自觉性,一切以是否有利于发展社会主义生产力、有利于增强社会主义国家综合国力、有利于提高人民生活水平这'三个有利于'为根本判断标准,不断开拓我们事业的新局面"。 |

| 所谓高尚的精神,就是社会主义、共产主义的理想和信念,就是爱国主义、集体主义、社会主义精神。爱国主义历来是中国人民团结奋斗的一面旗帜。在当代中国,爱国主义同社会主义有机统一于建设有中国特色社会主义的伟大实践之中,是鼓励全国各族人民实现民族振兴的强大动力。以高尚的精神塑造人就是要塑造有理想、有道德、有文化、有纪律的公民,培养革命化、年轻化、知识化、专业化的管理人才,培养德智体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 |

| 优秀的作品是一个国家、一个民族、一个时代精神文化水平的集中反映,对精神产品生产有重要的示范作用和影响作用。要树立精品意识,实施精品战略。要反对精神产品商品化倾向。社会效益是思想文化建设的最高准则,是实施用优秀作品鼓舞人的前提条件。 |

|

资料索引: |

| 1、 文明要建设的社会主义国家,不但要有高度物质文明,而且还要有高度的精神文明,两个文明都搞好才是有中国特色社会主义。 2、 搞现代化一定要坚持一经济建设为中心,要有两手,"两手抓,两手都要硬"。 3、 精神文明建设包括思想道德建设和教育、科学、文化建设。 4、 必须坚持马克思主义,对马克思主义的信仰是文明的精神动力,实事求是是马克思主义的精髓。 5、 改革开放是解决中国问题的希望,实行开放政策也会带来一些不良影响,我们要用教育和法律的手段来解决这个问题。 6、 要继承和发扬民族的优秀文化和党的优良传统,吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果。 7、 要尊重知识、尊重人才,培养一大批优秀的、年轻的科学家、教育家、文学艺术家和其他各种专家。 8、 思想政治工作、思想政治工作队伍决不能削弱,对思想上的不正确倾向要以说服教育为主,开展批评与自我批评。 9、 文学艺术、广播影视等要以社会效益为重,反对"一切向钱看"。 10、 党要加强对精神文明建设的领导。 11、 在思想一致的基础上把全党全国人民团结起来,在建设有中国特色社会主义道路上继续前进,振兴中华民族,为人类作出更大的贡献。 12、 精神文明重在建设,建设有中国特色社会主义文化贵在创造。 |

| 所谓重在建设,就是要把"建设"作为精神文明工作的出发点和落脚点,以立为本,持之以恒,贵在落实,务求实效。这是中国共产党在深刻总结历史经验的基础上,从社会主义初级阶段实际出发,提出的一个重要方针。 |

|

|

|

|

|

|

|