第二章 学习理论

知识点一:行为主义学习理论

知识点一:行为主义学习理论

行为主义学习理论认为一切学习都是通过条件作用,通过刺激和反应之间建立直接联结的过程。在刺激与反应联结之中,个体学到的是习惯,而习惯是反复练习与强化的结果。习惯一旦形成,只要原来的或类似的刺激情景出现,习得的习惯性反应就会自动出现。

一.桑代克的尝试错误说

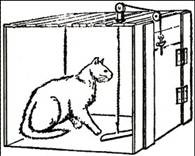

桑代克是美国著名的心理学家,较早地对动物及人类的学习、教学原理和学习迁移进行深入的研究,被誉为“教育心理学之父”。他通过“饿猫开迷笼实验”总结出的学习理论被称为联结主义学习理论,也被称为“尝试错误说”。

桑代克将饥饿的猫禁闭于迷笼之内,饿猫可以用抓绳或按钮等三种不同的动作逃出笼外获得食物。饥饿的猫第一次被关进迷笼时,开始盲目地乱撞乱叫,东抓西咬,经过一段时间后,它可能做对了打开迷笼门的动作,逃出笼外。桑代克重新将猫再关入笼内,并记录每次从实验开始到猫做出开笼门的正确动作所用的时间。经过上述多次重复实验,桑代克认为学习的过程是刺激与反应之间建立联结的过程,联结是通过“盲目尝试—逐步减少错误—再尝试”而形成的。

在实验的基础上,桑代克还提出了三条学习定律:

准备率(law of readiness)指学习者在学习开始时的准备定势。学习者有准备而且给以活动就感到满意,有准备而不活动则感到烦恼,学习者无准备而强制活动也感到烦恼。

练习率(law of exercise)指一个学会了的反应的重复将增加刺激反应之间的联结

效果率(law of effect)一个人当前行为的后果对决定他未来的行为起着关键的作用。

二.巴甫洛夫的经典条件作用

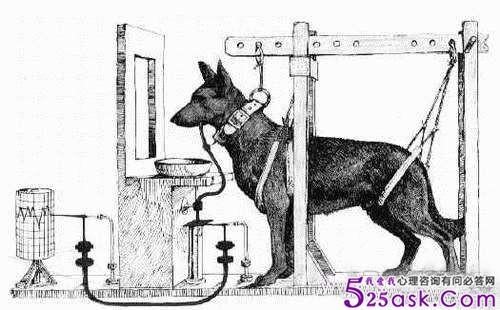

伊凡o彼德罗维奇o巴甫洛夫,苏联生理学家、心理学家、医师、高级神经活动学说的创始人,高级神经活动生理学的奠基人。条件反射理论的建构者,也是传统心理学领域之外而对心理学发展影响最大的人物之一,曾荣获诺贝尔生理学奖。

巴甫洛夫做了一个相当著名的实验,他利用狗看到食物或吃东西之前会流口水的现象,在每次喂食前都先发出一些信号(如铃声),连续了几次之后,单独呈现铃声而不呈现食物,狗依然流出口水,而在重复训练之前,狗对于“铃声响”是不会有反应的。他从这一点推知,狗经过了连续几次的经验后,将“铃声响”视作“进食”的信号,因此引发了“进食”会产生的流口水现象。这种现象称为条件反射,后来被称为经典条件作用,即一个原是中性的刺激与一个原来就能引起某种反应的刺激相结合,使动物学会对那个中性刺激做出反应。

在这个过程中,引起狗唾液分泌的条件刺激可以是一切来自体内外的有效刺激,如铃声、灯光等。在狗的身上,只能建立简单的条件作用,而人类则复杂得多,可以建立多级条件作用,如考试焦虑就可以如下流程图所示,为一个多级的条件作用的建立过程:

考试——焦虑

考试的分数——焦虑

考试中的低分数——焦虑

考试中的低分数带来的惩罚——焦虑

条件作用建立之后,还会出现消退、泛化、分化等现象。

三.斯金纳的操作性条件作用

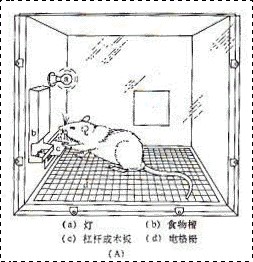

斯金纳(B.F.Skinner.1904-1990),美国行为主义心理学家,新行为主义的代表人物,操作性条件反射理论的奠基者。他创制了研究动物学习活动的仪器――斯金纳箱,并且得出了他的操作性条件作用学说。

在斯金纳箱内有一只白鼠,并设一杠杆或键,箱子的构造尽可能排除一切外部刺激。动物在箱内可自由活动,当它压杠杆时,就会有一团食物掉进箱子下方的盘中,动物就能吃到食物。箱外有一装置记录动物的动作。斯金纳认为条件反射有两种,即巴甫洛夫的经典性条件反射和操作性条件反射。巴甫洛夫的经典条件反射是应答性(或刺激性)条件反射过程,是先由已知刺激引起的物引起的反应,是强化物和刺激物相结合的过程,强化是为了加强刺激物的。斯金纳的操作性条件反射是反应型条件反射的过程,没有已知的刺激,是由有机体本身自发出现的反应,是强化物和反应相结合的过程,强化是为了增强反应的。

斯金纳在对学习问题进行了大量研究的基础上提出了强化理论,十分强调强化在学习中的重要性。强化就是通过强化物增强某种行为的过程,而强化物就是增加反应可能性的任何刺激。斯金纳把强化分成积极强化和消极强化两种。积极强化是获得强化物以加强某个反应,如鸽子啄键可得到食物。消极强化是去掉可厌的刺激物,是由于刺激的退出而加强了那个行为。如鸽子用啄键来去除电击伤害。教学中的积极强化是教师的赞许等,消极强化是教师的皱眉等。这两种强化都增加了反应再发生的可能性。斯金纳认为不能把消极强化与惩罚混为一谈。他通过系统的实验观察得出了一条重要结论:惩罚就是企图呈现消极强化物或排除积极强化物去刺激某个反应,仅是一种治标的方法,它对被惩罚者和惩罚者都是不利的。他的实验证明,惩罚只能暂时降低反应率,而不能减少消退过程中反应的总次数。在他的实验中,当白鼠已牢固建立按杠杆得到食物的条件反射后,在它再按杠杆时给予电刺激,这时反应率会迅速下降。如果以后杠杆不带电了,按压率又会直线上升。斯金纳对惩罚的科学研究,对改变当时美国和欧洲盛行的体罚教育起了一定作用。

四.班杜拉的社会学习理论

班杜拉是美国当代著名心理学家,也是新行为主义的主要代表人物之一,社会学习理论的创始人。

(一)社会认知理论

儿童通过观察他们生活中重要人物的行为而学得社会行为,这些观察以心理表象或其他符号表征的形式储存在大脑中,来帮助他们模仿行为。

(二)观察学习的过程

1.注意过程(intentional processes)

注意和知觉榜样情景的各个方面

2.保持过程(retention processes)

记住他们从榜样情景了解的行为,所观察的行为在记忆中以符号的形式表征,个体使用两种表征系统—表象和言语。

3.复制过程(reproduction processes)

复制从榜样情景中所观察到的行为

4.动机过程(motivational processes)

因表现所观察到的行为而受激励

(三)替代性强化和自我强化

替代性强化(vicarious reinforcement):指观察者因看到榜样受强化而受到的强化。

自我强化(self-reinforcement):依赖于社会传递的结果。社会向个体传递某一行为标准,当个体的行为表现符合甚至超过这一标准时,他就对自己的行为进行自我奖励。