案例评析

案例1:“不幸的皮尔”——对资本属性的认识

马克思在《资本论》第二十五章《现代殖民地理论》中,为了说明资本的属性和资本积累的规律,转述了一个脍炙人口的故事。故事是一个叫威克菲尔的英国经济学家在他的《英国和美国》一书中谈到的,故事来源于他在殖民地的新发现。

威克菲尔德在殖民地发现了什么了呢?原来,他发现了拥有货币、生活资料、机器以及其他生产资料,而没有雇佣工人这个补充物,没有被迫资源出卖自己的人,也不能使一个人成为资本家。他发现,资本不是一种物,而是一种以物为媒介的人和人之间的社会关系。这个发现来源于一个叫皮尔的资本家的考察。皮尔先生非常有远见,他把价值5万英镑的生活资料和生产资料从英国带到新荷兰(澳大利亚)的斯旺河去,并同时带去了3000名男工、女工和童工,企图在那里赚取剩余价值。可是,英国工人一到物产富饶、极易谋生的澳大利亚,就纷纷离开,结果皮尔先生竟连一个替他铺床或到河边打水的仆人也没有了。马克思于是幽默而讽刺地说,“不幸的皮尔先生,他什么都预见到了,就是忘了把英国的生产关系输出到斯旺河去!”

威克菲尔德在殖民地发现了什么了呢?原来,他发现了拥有货币、生活资料、机器以及其他生产资料,而没有雇佣工人这个补充物,没有被迫资源出卖自己的人,也不能使一个人成为资本家。他发现,资本不是一种物,而是一种以物为媒介的人和人之间的社会关系。这个发现来源于一个叫皮尔的资本家的考察。皮尔先生非常有远见,他把价值5万英镑的生活资料和生产资料从英国带到新荷兰(澳大利亚)的斯旺河去,并同时带去了3000名男工、女工和童工,企图在那里赚取剩余价值。可是,英国工人一到物产富饶、极易谋生的澳大利亚,就纷纷离开,结果皮尔先生竟连一个替他铺床或到河边打水的仆人也没有了。马克思于是幽默而讽刺地说,“不幸的皮尔先生,他什么都预见到了,就是忘了把英国的生产关系输出到斯旺河去!”

1、如何理解马克思主义政治经济学关于资本属性的描述?劳动力在货币成为资本的意义何在?

2、党的十五大报告中提出了公有资本”的概念,如何理解?

案例评析

按照马克思的观点,资本是带来剩余价值的价值,资本是一个历史范畴,是在一定历史阶段上产生的,资本不是物,而是在物的外壳下的一种社会生产关系,即它体现着资本家和雇佣工人之间剥削与被剥削的生产关系。比如说,皮尔先生在英国是资本家,生产资料、工人都是他拥有的资本的表现形式。可当他把价值5万英镑的生活资料和生产资料及工人从英国带到新荷兰(澳大利亚)的斯旺河去,企图在那里赚取剩余价值的时候,才发现他失去了“资本”。究其原因,是因为“忘了把英国的生产关系输出到斯旺河去”!

劳动力在货币成为资本的意义何在?劳动力成为资本的条件何在?

第一,劳动者具有完全的人身自由。劳动者只有摆脱人身依附关系,才能成为自己劳动能力的所有者,才有权自由地出卖自己的劳动力。劳动力只是按一定时间一次一次地出卖,如果一次卖尽,那就是出卖劳动者本身,而不是出卖自己的劳动力。

第二,劳动者除了自己的劳动力以外,没有任何生产资料和生活资料。如果劳动者拥有生产资料,能够生产和出卖自己的劳动产品,那他就是一个小商品生产者,他不用出卖自己的劳动力,从而他也就不是雇佣劳动者。如果劳动者虽然没有生产资料,但有生活资料,他也就没有必要出卖自己的劳动力。

劳动力成为商品的条件是人类社会发展的产物,在历史上是在封建社会末期,在小生产者日益分化,特别是在资本原始积累,大批的农民丧失了土地以及小商品生产者破产沦为无产者的历史过程中形成的。马克思主义政治经济学突出分析了资本的增殖属性及社会生产关系的属性。

劳动力在货币成为资本的意义何在?劳动力成为资本的条件何在?

第一,劳动者具有完全的人身自由。劳动者只有摆脱人身依附关系,才能成为自己劳动能力的所有者,才有权自由地出卖自己的劳动力。劳动力只是按一定时间一次一次地出卖,如果一次卖尽,那就是出卖劳动者本身,而不是出卖自己的劳动力。

第二,劳动者除了自己的劳动力以外,没有任何生产资料和生活资料。如果劳动者拥有生产资料,能够生产和出卖自己的劳动产品,那他就是一个小商品生产者,他不用出卖自己的劳动力,从而他也就不是雇佣劳动者。如果劳动者虽然没有生产资料,但有生活资料,他也就没有必要出卖自己的劳动力。

劳动力成为商品的条件是人类社会发展的产物,在历史上是在封建社会末期,在小生产者日益分化,特别是在资本原始积累,大批的农民丧失了土地以及小商品生产者破产沦为无产者的历史过程中形成的。马克思主义政治经济学突出分析了资本的增殖属性及社会生产关系的属性。

党的15大报告中首次在党的文件里提出了“公有资本”的概念。那么,是不是马克思对资本属性的揭露已经过时?

资本的特殊性是指,资本与不同的社会经济制度结合在一起,表现为不同的社会属性。如在资本主义社会,资本是与生产资料私人所有权结合在一起的,购买劳动力的是资本所有者,出卖劳动力的又不可能占有资本,所以,体现了资本家对雇佣工人的剥削关系。如马克思所说,资本也是一种社会生产关系,资本家则是资本的人格化。在社会主义公有制条件下,与生产资料公有制结合起来的资本,体现社会主义国家劳动者共同创造社会财富的社会关系,体现了全体劳动的归属,是由国家或集体所有,表现为集体资本和国家资本,体现了社会主义生产关系。

资本的一般属性是指,在商品经济社会,资本可转化成各种生产要素,具有共同属性。

资本的特殊性是指,资本与不同的社会经济制度结合在一起,表现为不同的社会属性。如在资本主义社会,资本是与生产资料私人所有权结合在一起的,购买劳动力的是资本所有者,出卖劳动力的又不可能占有资本,所以,体现了资本家对雇佣工人的剥削关系。如马克思所说,资本也是一种社会生产关系,资本家则是资本的人格化。在社会主义公有制条件下,与生产资料公有制结合起来的资本,体现社会主义国家劳动者共同创造社会财富的社会关系,体现了全体劳动的归属,是由国家或集体所有,表现为集体资本和国家资本,体现了社会主义生产关系。

资本的一般属性是指,在商品经济社会,资本可转化成各种生产要素,具有共同属性。

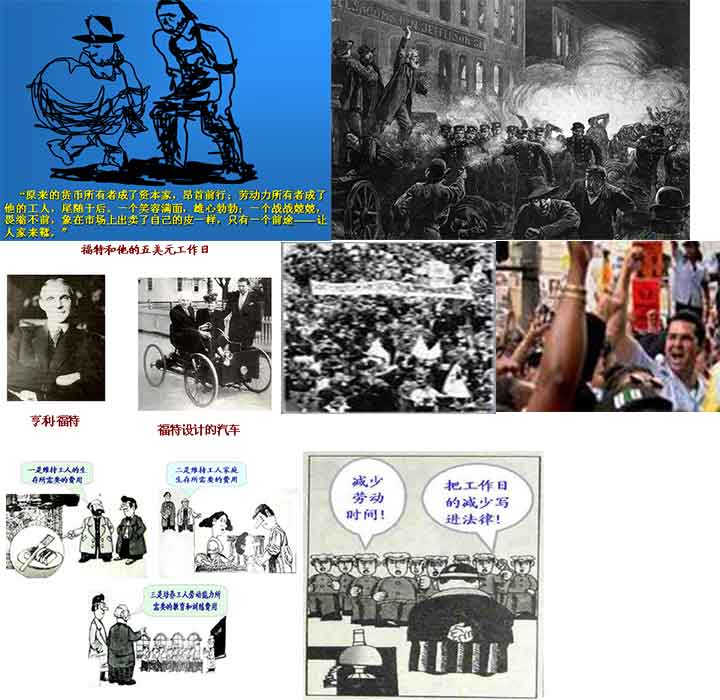

案例2: 新技术革命改变了资本对工人的剥削吗?

第二次世界大战后,由于新技术革命的影响,在美国、德国、英国等主要资本主义国家里,资本与劳动的关系发生了重大变化。

(1)新技术革命带来了现代资本主义经济的快速增长,经济的增长优势是工人的工资出现了持续上升的趋势。1960—1973日本各产业部门的法人企业总资产增加8.2倍,纯利润增加8.1倍,而工人的平均工资增加4.1倍。

(2)统计美国物质生产部门(农、林、渔业除外)的剩余价值率,1950年为243.1%,1960年为247.7%,1970年为255%,1977年为280.9%联邦德国能源、采矿、加工和建筑业的剩余价值率,1950—1952年平均为204.1%,1958—1965年平均为224.6%,1966—1970年平均为246.1%,1971—1974年平均为265.196%。

(3)据联邦德国政治经济研究所的一份报告反映,由于采用了现代化机械和工艺,联邦德国工人的必要劳动时间,有1950年的2小时51分缩短到1997年的2小时零9分。这样一来,为资本家生产的剩余劳动时间就大大延长。

新技术革命带来工作日的缩短,但工人的劳动比以前更加紧张。日本经济学家不破哲三指出:这种精神疲劳和神经极度紧张的情况,在今天日本垄断资本主义所达到的程度,远超过马克思时代。

(4)伴随着资本再生产过程中物质技术条件的变化,资本对劳动的智慧和管理也出现了新的形式。早期阶段的那种棍棒纪律,已被现代文明的“行为管理”所代替。资本家阶级采取种种手段来缓和劳资矛盾,增加企业内部的凝聚力,刺激公认的进取心和首创精神,提高工人的劳动质量和工作效率。

在现代企业所雇用的劳动中,以脑力劳动为主的复杂劳动所占的比重日益增多。相对于简单劳动来说,复杂劳动在同样时间里可以为资本创造更多的剩余价值。

(1)新技术革命带来了现代资本主义经济的快速增长,经济的增长优势是工人的工资出现了持续上升的趋势。1960—1973日本各产业部门的法人企业总资产增加8.2倍,纯利润增加8.1倍,而工人的平均工资增加4.1倍。

(2)统计美国物质生产部门(农、林、渔业除外)的剩余价值率,1950年为243.1%,1960年为247.7%,1970年为255%,1977年为280.9%联邦德国能源、采矿、加工和建筑业的剩余价值率,1950—1952年平均为204.1%,1958—1965年平均为224.6%,1966—1970年平均为246.1%,1971—1974年平均为265.196%。

(3)据联邦德国政治经济研究所的一份报告反映,由于采用了现代化机械和工艺,联邦德国工人的必要劳动时间,有1950年的2小时51分缩短到1997年的2小时零9分。这样一来,为资本家生产的剩余劳动时间就大大延长。

新技术革命带来工作日的缩短,但工人的劳动比以前更加紧张。日本经济学家不破哲三指出:这种精神疲劳和神经极度紧张的情况,在今天日本垄断资本主义所达到的程度,远超过马克思时代。

(4)伴随着资本再生产过程中物质技术条件的变化,资本对劳动的智慧和管理也出现了新的形式。早期阶段的那种棍棒纪律,已被现代文明的“行为管理”所代替。资本家阶级采取种种手段来缓和劳资矛盾,增加企业内部的凝聚力,刺激公认的进取心和首创精神,提高工人的劳动质量和工作效率。

在现代企业所雇用的劳动中,以脑力劳动为主的复杂劳动所占的比重日益增多。相对于简单劳动来说,复杂劳动在同样时间里可以为资本创造更多的剩余价值。

总之,在新技术革命作用下,劳动对资本的实际隶属有了进一步发展。在资本主义制度下,现代科学技术被并入资本,不仅成为资本的强大生产力,而且成为资本加强对劳动控制和统治的强有力的杠杆。

(5)在新技术革命条件下,代表现代科学技术的自动化机器体系在更大程度上为垄断资本所占有,成为资本侵入经济生活的各个领域、占有越来越多劳动过程的重要手段,迫使更多人加入雇佣劳动大军的行列。

从物质生产领域看,新技术革命对劳动就业产生了双重影响。一方面,生产过程的电气化、自动化,引发了劳动生产率大幅度提高,会导致劳动就业率的降低和就业人数的减少。另一方面,科学技术再生产过程中的广泛应用,导致一系列新型产业部门的出现,从而创造更多的就业机会。从整个社会和较长的历史时间看,新技术革命会带来劳动与资本交换关系的扩大。有关资料显示,从1950—1990年,美、日、联邦德国、英、法五国的就业人数,由16777万人增加到26669万人,后者为前者的1.59倍。这反映了科技进步及其在生产中的应用,并未导致就业人数的减少。

再从非物质生产领域看,非物质生产领域的劳动,大多是为少数资产者服务的。第二次世界大战后,由于科学技术的迅猛发展,劳动生产率大幅提高,劳动就业结构也发生相应变化。发达资本主义国家都在竞相运用科技成果,改革产业结构,从而引发物质生产领域就业人数的比重逐渐下降,大批劳动者向非物质生产领域转移。

在非物质生产领域迅速发展的同时,大部分服务性劳动也由原来的个体劳动方式转变为社会劳动方式,由个人经营转变为资本主义经营,使非物质生产领域成为资本家阶级获取利润的重要领地。

(6)在现代资本主义生产过程中劳动资料变成了自动机,处于生产线上的工人,基本上要听从计算机的指挥,服从劳动资料的运转,成为自动化生产线上的一个活的组成部件。他们往往被固定在某个专门岗位上,按照自动机的运转速度和节奏,不断重复同一个机械动作。

(5)在新技术革命条件下,代表现代科学技术的自动化机器体系在更大程度上为垄断资本所占有,成为资本侵入经济生活的各个领域、占有越来越多劳动过程的重要手段,迫使更多人加入雇佣劳动大军的行列。

从物质生产领域看,新技术革命对劳动就业产生了双重影响。一方面,生产过程的电气化、自动化,引发了劳动生产率大幅度提高,会导致劳动就业率的降低和就业人数的减少。另一方面,科学技术再生产过程中的广泛应用,导致一系列新型产业部门的出现,从而创造更多的就业机会。从整个社会和较长的历史时间看,新技术革命会带来劳动与资本交换关系的扩大。有关资料显示,从1950—1990年,美、日、联邦德国、英、法五国的就业人数,由16777万人增加到26669万人,后者为前者的1.59倍。这反映了科技进步及其在生产中的应用,并未导致就业人数的减少。

再从非物质生产领域看,非物质生产领域的劳动,大多是为少数资产者服务的。第二次世界大战后,由于科学技术的迅猛发展,劳动生产率大幅提高,劳动就业结构也发生相应变化。发达资本主义国家都在竞相运用科技成果,改革产业结构,从而引发物质生产领域就业人数的比重逐渐下降,大批劳动者向非物质生产领域转移。

在非物质生产领域迅速发展的同时,大部分服务性劳动也由原来的个体劳动方式转变为社会劳动方式,由个人经营转变为资本主义经营,使非物质生产领域成为资本家阶级获取利润的重要领地。

(6)在现代资本主义生产过程中劳动资料变成了自动机,处于生产线上的工人,基本上要听从计算机的指挥,服从劳动资料的运转,成为自动化生产线上的一个活的组成部件。他们往往被固定在某个专门岗位上,按照自动机的运转速度和节奏,不断重复同一个机械动作。

案例评析

1.工资增长、剩余价值率的提高、劳动强度增大、就业结构改变、劳动对资本的依赖程度加强等。

2.新技术革命并没有根本改变资本对劳动的剥削,而是有新特点:

2.新技术革命并没有根本改变资本对劳动的剥削,而是有新特点:

- 1)相对剩余价值是当代资本主义剥削的主要方式

- 2)提供剩余价值的部门和主体出现了新的变化。第一、二产业的产值在国民经济中的比重下降,第三产业的比重上升,体力劳动者的比重下降,脑力劳动者的比重上升。

1、请结合材料分析,新技术革命在资本与劳动的关系上引发了哪些变化?

2、新技术革命是否改变了资本对劳动者的剥削?

案例2: 新技术革命改变了资本对工人的剥削吗?

南昌市,2001年2月18日正式发布了劳动力市场工资指导价,其包括经理、技术人员和工人等3 8 个通用工种的劳动力价格。劳动部门是在调整了200多家企业,118个工种和10万在岗职工工资情况以后,制定出此工资指导价的。这种指导价分配列出了各类工资的高、中、低三档不同工资标准。由求职者与用工单位根据自身情况商定。你如何评价这一作法?

案例评析

据统计研究证明,我国现在劳动力商品的市场化程度大约是在70%左右。在劳动力市场还不十分发达的情况于,特别是受到户籍等方面条件的限制,劳动力还没能实现在不同行业和不同地区之间的自由流动和有效配置,人力资源没有发挥最大的效用。同时使劳动者的合法利益受到侵害。而由政府部门为劳动力供求双方确定劳动报酬提供了较合理的市场参考依据,有利于正确确定新工资,保护劳动者的合法利益,引导劳动力资源的合理流动和配置。