当前位置:课程学习>>第一章 全球地表形态与全球气候>>电子教案>>知识点四

知识点四:内外营力引发的全球性自然灾害问题

四、厄尔尼诺与拉尼娜现象

(一)厄尔尼诺与拉尼娜现象及其危害

厄尔尼诺(EI Nion)与拉尼娜(La Nina)及其伴随的气候异常是当前举世瞩目的一个问题。所谓厄尔尼诺,是指一种赤道东太平洋地区海水异常变化的极端情况,是全球气候和海洋环境异常的一种信号。它的主要特征是,从南美洲的秘鲁和厄瓜多尔沿岸至赤道太平洋出现大范围的持续的海水温度升高,时间可达1~2年。它的出现无确定的周期,一般为2~7年。因出现在圣诞节前后,故称“厄尔尼诺”,西班牙语意为“圣婴”。拉尼娜现象在厄尔尼诺之后出现,也是来自海洋的作用,西太平洋海水温度上升,降雨量增多。拉尼娜,西班牙语意为“圣女”。

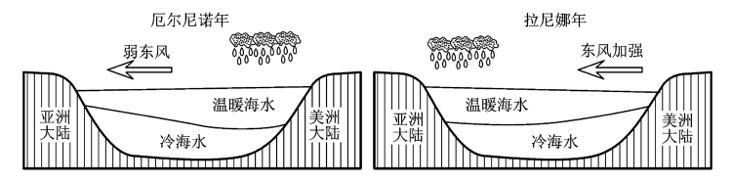

厄尔尼诺现象最早是秘鲁和厄瓜多尔渔民发现的,在这两个国家的太平洋沿海,有些年份在圣诞节前后本来应季节性变冷的海水却突然出现增暖现象。科学家研究后发现,在出现厄尔尼诺现象的年份里,暖水区先在秘鲁和厄瓜多尔附近海域出现,然后逐渐向西发展到赤道太平洋中部广大区域,导致该地区海水表面温度上升。另一方面,受其影响,太平洋西部赤道海域水温却下降。拉尼娜现象与此恰好相反,可看作是厄尔尼诺现象的反面(见图1.3.1)。

图1.3.1 厄尔尼诺和拉尼娜现象对气候的影响

资料来源:陶世龙等.地球科学概论.北京:地质出版社,1999,79.

太平洋赤道区域东西长达1万多㎞,南北跨度几千㎞,海水温度的大规模异常变化,破坏了生态平衡,造成浮游生物、鱼类和鸟类的大量死亡,并改变传统的赤道洋流和东南信风,引起当年全球性气候反常,如山洪海啸、暴风骤雨和寒冷干旱等。

(二)对厄尔尼诺与拉尼娜现象的研究

经过多年监测与研究,科学家已经发现,热带太平洋上的海温异常不仅具有局地的影响,而且可以通过遥相关影响世界上许多地区的气候,成为气候年际变化中的一个重要因素。科学家认识到,厄尔尼诺与拉尼娜现象是海洋––大气相互作用的突出表现。存在于全球热带东西方向的气压反相振荡,即所谓南方涛动现象(Southern Oscillation),与厄尔尼诺紧紧地联系在一起,因而合称ENSO。在厄尔尼诺现象发生时,南方涛动指数(SOI)达到最低值,也就是说印度尼西亚和西太平洋地区气压升高,东太平洋气压降低,赤道对流区向东移动,由此带来了全球热带的气候异常和对中高纬度大气环流和气候的显著影响。人们把这种强烈的海气相互作用现象,称为一次ENSO事件。相比之下,拉尼娜现象则没有厄尔尼诺明显。对此,美国国家大气研究中心的气象专家迈克尔•格兰斯解释说,这是由于拉尼娜只会加重厄尔尼诺的影响,使干旱的地区更加炎热,潮湿的地区降水量增加。

1982~1983年,赤道太平洋出现了20世纪最强的一次ENSO事件,海面温度比常年偏高最大达7℃,南方涛动指数达到有记录以来的最低值。与厄尔尼诺相关联的南美沿岸海水的大范围增暖,导致拉丁美洲一些国家出现前所未有的特大洪水,如厄瓜多尔沿岸1983年6月降雨量为多年平均值的30倍,秘鲁北部该年5月降雨量竟为常年同期降雨量的340倍。根据世界气象组织和联合国环境署的统计,这一事件造成的世界经济总损失约200亿美元。

1997~1998年又发生了20世纪强ENSO事件。1997年3月,东太平洋赤道附近的海水增温,超出常年6℃之多,到11月份大洋平均水温仍较常年高出3.3℃,造成东西长逾10 000km、南北宽约2000km的海水增温区,由此引发了严重的破坏作用。据有关资料统计,1998年7月和8月,全球大约有22个国家遭受水灾,如中国、孟加拉、新西兰、罗马尼亚、波兰、匈牙利和奥地利等;44个国家酷热难熬,火灾频仍,如美国、希腊和意大利等。据统计,在印度,大多数严重的干旱年均出现在厄尔尼诺年;在非洲以往110年的28次厄尔尼诺事件中,有22次东南非洲是少雨的。

关于ENSO对中国气候的影响方面,70年代就已经发现了赤道太平洋的海温异常对西太平洋副热带高压的影响。当赤道太平洋海面增暖后大约1~2个季节,副热带高压增强;反之,海面降温,副热带高压减弱。它们的主要振荡周期为42个月。海温影响副高的结果使ENSO事件与我国东部夏季的旱涝存在联系。有学者经过研究发现,在厄尔尼诺爆发年的夏季,长江中下游地区以少雨为主,而次年夏季出现多雨的机会较多。例如1954年的大水、1983年的大水等都出现在厄尔尼诺爆发年的次年。根据1900年以来的旱涝资料,厄尔尼诺年次年长江中下游和江南地区出现多雨的机率比少雨的机率要大5倍。因此,厄尔尼诺是我国夏季旱涝预报中必须考虑的一个重要因素。

对于厄尔尼诺和拉尼娜现象发生的机制,则众说不一,例如有信风、季风的影响,海流紊乱,地球自转速度的变化,天体引力的变化,洋底火山喷发和地震活动等诱因。杜乐天在1996年提出厄尔尼诺可能与地幔大规模排气作用有关。认为厄尔尼诺现象出现的中心地区,恰好位于东太平洋洋脊三联点附近,该处是岩石圈厚度最薄,也是岩石圈最脆弱的部位。高温、高压的地帽流体从洋脊三联点处溢出,必然造成海水温度的升高。该处洋流正好是自东向西流动,造成了近东西向展布的大规模海水温度的升高,从而引起附近大气圈内的异常气候。至于拉尼娜,则可能是其滞后现象的表现。尽管厄尔尼诺和拉尼娜形成机制问题比较复杂,但可以肯定,只有从地球圈层相互作用和按照地球是一个开放的动力系统的观点去认识,才有可能找到正确的答案。

五、沙漠化

(一)沙漠化的概念

早在1949年法国的奥布立维尔(A•Aubneville)就已指出,非洲热带森林界线后退60~400km,是滥伐和火烧造成的。他分析了热带森林如何变成热带草原和最终演变成类似沙漠景观的过程,并把这种环境退化过程称为“沙漠化”。在1977年联合国沙漠化会议上采用了“沙漠化”这一名词,并明确其内容为:“土地滋生生物潜力的削弱和破坏,最后导致类似沙漠情况,它是生态系统普遍恶化的一个方面,它削弱或破坏了生物的潜力”。由此可见,沙漠化的实质是“土地退化,是土地生物生产力下降,土地资源丧失和地表类似沙漠景观的出现”。

关于沙漠化成因,有人认为“人类不合理经济活动和脆弱生态环境(干旱多风与沙质地表环境)相互作用造成土地生产力下降,土地资源丧失,地表呈现类似沙漠景观的土地退化过程”(朱俊凤等,1999)。从中可见,沙漠化同人类活动密切相关,在时间概念上是指有人类活动以来的人类历史时期,而不能把人类活动时期以前或地质历史时期由于自然过程形成的沙漠当作是沙漠化。在联合国环境署等单位联合编制的世界沙漠化情况地图上均没有把纯自然因素所形成的撒哈拉大沙漠、阿拉伯沙漠及塔克拉玛干沙漠等列入在沙漠化范围之内,就是明证。

沙漠化作为一个生态问题或环境问题,具有发展和逆转两个相反作用的转化过程,因此作为一个环境变化过程来研究,应该是全面的、系统的对其全过程的研究,它包括对沙漠化的历史过程、现代过程及发展趋势、物理过程和逆转过程的研究等。