当前位置:课程学习>>第二章 全球陆地自然带>>电子教案>>知识点一

知识点一:陆地自然带的形成与分布

9.亚寒带针叶林带

本带属于整个温带森林带的北部亚带,它沿亚欧大陆北部及北美大陆北部,呈非常宽阔的带状东西向伸展着,是温带森林带的主要部分,几乎横贯亚欧大陆和北美大陆,是一条全球性的自然带。这里属于亚寒带大陆性气候,冬季十分寒冷,夏季温暖潮湿,形成了由云杉、银松、落叶松、冷杉、西伯利亚松等针叶树种组成的针叶林带,发育着森林灰化土。动物界中主要是松鼠、雪兔、狐、貂、麋、熊、猞猁等耐寒动物。

10.苔原带

本带位于亚欧大陆及北美大陆的最北部以及北极许多岛屿地区。这里气候严寒,冬季漫长多暴风雪,夏季短促,热量不足,土壤冻结,沼泽化现象广泛,所有这些环境条件,均不利于树木生长,因而形成以苔藓和地衣占优势的、无林的苔原带。土壤属于冰沼土。动物界比较单一、种数不多,特有驯鹿、旅鼠、北极狐等,夏季有大量鸟类在陡峭的海岸上栖息,形成“鸟市”。

11.冰原带

亦称冰漠带,它几乎占有南极大陆的全部、格陵兰岛的大部以及极地的许多岛屿。这里全年皆被冰雪覆盖,最暖月的平均温度仅在某些地区可以高至0℃。

这样,仅在无冰雪覆盖的岩崖上可以观察到某些藻类和地衣的生长。冰原带动物界很贫乏,目前在南极大陆上尚未发现陆生哺乳动物,仅在沿岸地区特有企鹅一类的海鸟,在北极诸岛上有时可以看到白熊和北极狐。无论在北半球或南半球冰原带的沿岸海水中栖息着鲸和海豹等。

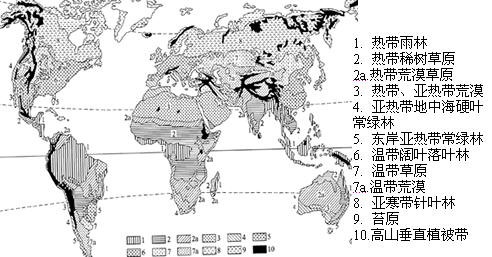

图2.1.1 世界植被图

资料来源:刘德生主编,世界自然地理(第二版),北京:高等教育出版社,986,8页

(二)对陆地生态系统的基本认识

1.生态系统与自然地理系统

生态系统是生物有机体与非生物环境相互作用,占有一定空间,具有一定结构并能完成一定功能的由物质和能量交换联系起来的整体。它是由作为生产者的植物及作为消费者的动物和作为分解者的微生物同非生物环境之间组成的系统,实际上是有机界及与之有联系的无机界的复杂综合。这一概念最早是由英国植物学家坦斯黎(Tansley, 1935)提出的。

生态系统属于生物系统的高级层次,生态系统与生物群落实质上是一致的。1965年在哥本哈根举行的“陆地生态系统的初级生产功能”国际讨论会上,规定两个术语为同一意义**。现代生态系统的研究突出强调系统内外的能量流动和物质循环,正如美国学者奥德姆(Odum, 1971)所指出的,生态系统就是包括特定地段中的全部生物和物理环境相互作用的统一体,并且在系统内部因能量流动而形成一定的营养结构、生物多样性和物质循环(即生物与非生物之间的物质交换。

生态学派是地理学的主要研究传统和学派之一。美国的巴罗斯(H.H. Barrows)于1923年发表《人类生态学的报告》,主张地理学的目的是探讨人类对自然环境的反应,人是中心论题,地理学是研究特定地区的“人类生态学”。但是生态系统与自然地理系统并不是等同的。索恰瓦认为生态系统是单中心的(生物中心)综合体,而地理系统则是多中心的;生态系统旨在研究有机体与其环境的联系;地理系统则涉及到作用于系统中的全新联系。因此,从自然地理系统来考察,生态系统是自然地理系统的一个重要的子系统。

2.不同生态系统的生物量和生产率

生态系统是自然地理系统中仅有的能通过绿色生产者生产生物物质的子系统。它一方面维持系统的正常运行,另一方面又推动着自然地理系统从无序向有序的方向发展。

生态系统的生物量是指地表单位面积上贮存的干有机物质的总量,一般以吨/公顷表示。生物量包括在该单位面积上全部植物、动物和微生物现存的有机物质总量,但由于微生物占的比重极小,动物生物量也不足植物生物量的10%,因此通常以植物生物量为代表。

生态系统的生产率是指单位时间内单位面积上有机物质的生产量,以克/平方米•年或吨/公顷•年来表示。绿色植物在单位面积上每年通过光合作用生产有机物质的总量称为总第一性生产率。由于绿色植物在其生存过程中总要呼吸和代谢,以维持自身的生长和发育,因而必然会消耗一些总第一性生产物。绿色植物的单位面积上每年除去呼吸和代谢剩余有机物的数量称为净第一性生产率。

自然地理环境与生态系统的生物量和生产率关系的状况如表2.1.1。从中可见,在陆地上森林生态系统的生物量和生产率最高,草原生态系统次之,而荒漠生态系统为最低。生态系统的生物量和生产率可以作为人类对自然地理环境的诊断指标,用以考察自然地理环境功能是否退化,评价自然地理环境生产潜力发挥的程度如何,还可用来衡量人类对生态系统的管理水平和对自然资源合理利用的效果如何。因此,生态系统的生物量和生产率对于理论研究和生产实践活动有重要的指导意义。