当前位置:课程学习>>第五章 全球人类活动的基本地域格局>>电子教案>>知识点二

知识点二:人口发展地域格局与城市化

一、世界人口的增长

人口规模(数量)是世界经济活动最基本的要素。人口的自然属性——需要繁衍,同时和它的社会经济属性——需要发展,两者均促使人口的数量在总体上必然不断增长。

人口的增长与人类经济活动所产生的供养能力相联系,也是人地关系不断发展的产物。

到1999年,世界人口的数量为59.78亿,而1820年时为10亿,1930年达到20亿,1975年为40亿,2011年为70亿。

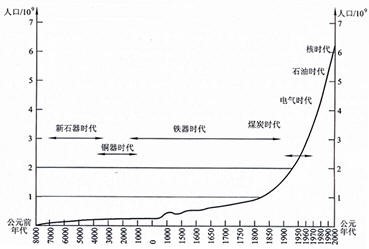

在历史上,世界人口的增长发生过几次跃升,分别是进入农业社会、进入工业社会和第二次世界大战以来(见图5.2.1)。

图5.2.1 公元前后世界人口的增长

资料来源:Z.道鲍谢维奇,世界经济地理(波兰文),国立经济出版社,华沙,1987年,第70页

图中说明,生产力的阶段性发展所产生的人类供养能力的革命性变化是使世界人口大规模增长的根本性原因。

这种供养能力的变化,一方面表现为提供食物和其他生活、文化产品能力的提高;另一方面表现为人类克服疾病、灾害能力的加强和人类崇尚文明、拒绝战争杀戮的社会水平提高。

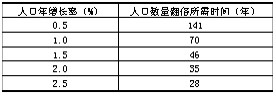

有人对人口增长的速度与人口数量翻倍所需要的时间做过分析,提出下列数据(见表5.2.1):

表5.2.1 人口增长率与人口数量翻倍所需时间

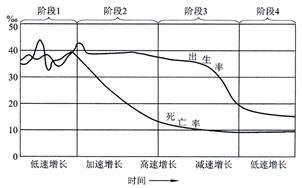

从1990年到1995年,世界总人口年平均增长率为1.5%,而1990年世界人口总数为53.2亿,1995年为57.1亿,按上述经验推算,50年以后世界人口规模应该达到110亿。但是,实际上在90年代以后人口增长的速度却在下降。这是当社会经济发展到一定阶段以后,人类在供养能力提高的同时,对数量的控制能力也在加强。这在人口统计学上称为“人口增长的过渡”,从图5.2.2中可以看到随着时间的推移,人口出生和人口死亡率呈现出阶段性变化特征。

图5.2.2 人口统计学的“过渡”

资料来源:H.J.de Blij , Peter O. Muller, Geography, 7th edition, John Wiley & Sons,1994,p.463

二、世界人口的分布

人口分布遵循的是自然条件和社会经济发展地域分异的规律,其中主要受制于社会经济规律。自然条件方面主要是热量、水分和地形。当人口分布在克服恶劣自然条件下必须付出很高的成本(用于克服严寒的气候和干旱,用于平整土地等)的地方,人口分布稀少,反之密集。当地区社会经济发展历史悠久,或者地区具有很强的克服不利自然条件的能力,也会形成密集的人口。

世界人口的分布主要集中在“旧大陆”的亚洲、欧洲和非洲,其中又以亚洲的人口密度最大。这是与亚洲作为人类文明的发祥地,其自然条件相对较好有关。美洲的自然条件也是较好的,但是作为移民的地区,人口的数量不是很多,只是在加勒比地区形成了密集的分布。

表5.2.2 世界人口的分布(1996年)

资料来源:朱之鑫,国际统计年鉴2000,中国统计出版社,2000年,第5页