当前位置:课程学习>>第六章 亚洲>>电子教案>>知识点二

知识点二:工业化与代表性国家

3.二战后经济恢复与高速增长

第二次世界大战结束时,日本经济陷入崩溃境地。空袭造成了近22%财产的损失,高通货膨胀和高失业率,海外的原料、燃料供给渠道被切断。为恢复荒废了的经济,日本采取了集中发展煤炭、钢铁、化肥的倾斜生产方式,但仍举步为艰。使日本经济起死回生的重要转折点是1950年爆发的朝鲜战争。美国把日本作为朝鲜战场的军事补给基地,一改对日本的各种限制,允许和鼓励其发展工业,骤增的军事订货为亟待恢复的日本提供了宝贵的外汇,为进口原料、燃料开辟了道路,加之美国给予的各种形式的巨额“援助”和“贷款”,提供了重要的资金来源。到1955年,日本经济已基本恢复到战前的水平。 从1955年到第一次石油危机爆发的1973年,是日本经济的高速增长时期。在这18年间,经济平年均增长率高达11%,超过了同期美国和西欧的增长速度。在资本主义世界中的经济地位明显上升,1964年加入OECD(经济合作与发展组织,有“富人俱乐部”之称),1966、1967、1968年经济规模分别超过英国、法国和联邦德国,成为仅次于美国的世界第二经济大国。高速增长时期的完全就业使日本成功地消除了二元结构,持续的设备投资和不断的技术革新使其产业获得了强劲的国际竞争力,出口以超过GNP增长率一倍的速度增长。

4.石油危机以后的结构调整与低速增长

1973年和1979年的两次石油危机给日本带来巨大冲击。面临严峻的形势,日本一方面推动经济的省资源、省能源化,另一方面依靠技术革新成功地使其产品、特别是出口商品实现高附加价值化。日本是世界上最快地从石油危机阴影中走出来的国家。80年代中期以后,日本在巨额的贸易黑字和日元升值背景下,致力于扩大海外投资,加快了经济国际化步伐。然而经历了80年代末的泡沫经济后,整个90年代的日本经济发展缓慢,至今未走出“平成萧条”。

5.今天的世界经济大国

2000年,日本的GNI(国民总收入)达4.337万亿美元,仅次于美国居第二位,人均GNI达34210美元,仅次于瑞士和美国居世界第三位。1999年,对外贸易额达7 304亿美元,为仅次于美国的世界第二大贸易国。经常收支黑字高达1 069亿美元,经常收支黑字连年累积的结果,使日本的对外纯资产已达8 300亿美元,成为世界上最大的债权国。

在工业生产领域,钢铁、造船和汽车的产量与质量早在20世纪70年代就已跻身于世界前列,如今高附加值、高技术密集的半导体、集成电路和其他电子工业也达到世界一流水平。在物质生产和经济规模方面,日本已完成了明治维新以来的“追赶、赶超”历程。 国民生活在耐用消费品的普及、公平的收入分配、享受安全和便利的日常生活方面,可以说已相当“富裕”。然而由于城市过密、住宅价格昂贵、实际生活费用支出高等各种因素,使国民实际生活水平与生活质量同其国家经济实力相比有一定出入。

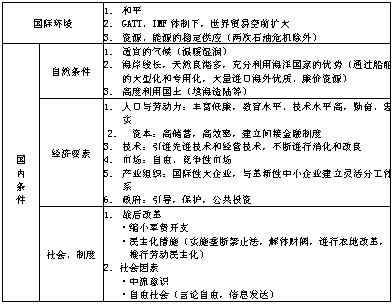

表6.2.2 第二次世界大战后日本经济高速发展的因素

资料来源:据宫崎 勇著《日本经济图说(第三版)》(岩波新书,2001年)P21部分修改制成。

(三) 经济发展的因素

日本作为后起的资本主义国家其发展如此快速,可以说是资本主义历史上一大奇迹,曾引起世界经济界和史学界普遍关注。究其原因,错综复杂,不能简单地加以定论。至少可以说第二次世界大战后日本的经济发展,是在特定的历史条件下实现的,促进其经济发展的因素可以从国际、国内两方面分析(参看表6.2.2)。

(四) 产业结构的高度化

战后以来,为尽快复兴经济,在美军占领下首先进行农地改革,并采取“倾斜生产方式”,重点发展电力、煤炭、钢铁、肥料等基础工业。1950年爆发的朝鲜战争和随后的越南战争,为日本创造了“特需”,纺织工业得以迅速恢复。农业、煤炭工业和纺织工业,主导了战后复兴期经济发展。 农地改革带动了农业的发展和农民收入的提高,劳动改革则大大提高了城市居民的收入水平,黑白电视机、电冰箱、洗衣机等“三大神器”进入日本家庭,家用电器生产因此兴起。战后的自由竟争环境刺激了广泛的投资,在国际和国内市场的带动下,钢铁、石油化工、造船和汽车等运输机械等“重化学工业”得到快速发展。但是由于劳动人口从农村不断涌入城市,农业开始了衰落。

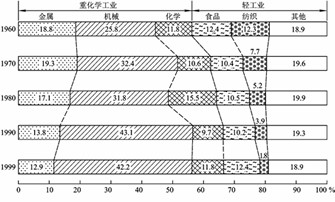

60年代中期以后依靠最新设备投资而获得国际竞争力的船舶、钢铁等产品则走向国际市场,出口成为带动经济高速增长的又一动力。重化学工业内部重心也开始有所变化,电气机械和运输机械等加工组装型部门的增长速度超过钢铁、石油化工等基础原材料部门。 20世纪70年代的两度石油危机动摇了日本工业中重化工业的根基,促使日本转入新的发展阶段,新兴的微电子技术广泛应用于产业,不久在汽车、电子等加工组装型工业领域建立起很强的国际竞争力。这一时期产业结构变化的突出特点是,汽车、民用电子、通信设备等加工组装型工业成为主导产业,产业从大规模批量生产型向高度加工、知识密集方向发展(参看图6.2.4)。

图6.2.4 日本工业结构的变化

资料来源:据[日]经济产业省《工业统计表》有关资料绘制。

80年代中期以来日本积极发展高附加值电子通信产业,推动生产工程的自动化水平。这一时期也是第三产业迅速发展的时期(参看表7.2.3)。究其原因,一方面由于企业规模扩大和企业经营活动日趋复杂化,对企业服务业的需求逐渐增大;另一方面,由于国民收入水平的提高,个人和社会需求日趋多样化,刺激第三产业不断发展。而且,随着信息化进程加快,原来由企业在内部完成的各项业务,如研究与开发、信息处理、设计、工程、软件等职能出现外部化趋势,经营服务业因此得以发展壮大。