当前位置:课程学习>>第六章 亚洲>>电子教案>>知识点二

知识点二:工业化与代表性国家

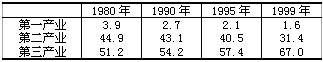

表6.2.3 日本GDP的三次产业构成变化(%)

资料来源:据[日]矢野恒太纪念会《日本国势图绘2001》(国势社)P93资料资料制表。

(五)产业区位与国土结构的变化

国土结构可简单地理解为国民经济的地域构造。在资本主义市场经济体制下,影响国土结构的最直接的因素,莫过于企业的区位行为和居民的空间移动(包括居住地的移动和日常通勤、购物等移动)。而政府主要则通过公共投资(道路、铁路、港口、机场、通讯网等基础设施)的区域配置计划和产业区位政策来影响上述经济主体的空间移动。在日本,前后分五次制定的全国综合开发计划和各时期的产业区位政策,通过作用于企业和居民的空间行为而间接地发挥了作用。<

1.经济复兴期:地方圈的复兴与原有工业地带的恢复

二战后的经济复兴是从地方圈开始的:先是农村因农地改革而有较大发展;而对煤炭的倾斜生产使北海道、九州等煤炭基地的经济有了起色;东北、中部山区、南九州等地山区发展水力发电和电化学工业。受朝鲜战争特需的刺激,原有工业地带的工厂设备得到修复和改造,地带内道路、港口等产业关联设施也得到扩充和改善。

2.高速增长前阶段:太平洋带状工业地带的形成

京滨、阪神、中京、北九州等四大工业地带的雏形早在20世纪初已确立,并在战争期间得到巩固。① 恢复期复苏的四大工业地带,在高速增长时期得到了空前发展。钢铁、炼油及石油化工、火力发电等基础原材料、能源工业,因寻求便利的进出口条件、宽阔的用地和充足的用水而向四大工业地带的港口附近区位。随着上述基础原材料型工业部门的投资继续扩大,已有工业地带接近饱和,于是向其周边的临海地带扩散。京滨工业地带沿着东京湾向东扩散,形成京叶、鹿岛工业地带,成为广义的京滨工业地带的组成部分;中京工业地带沿着伊势湾西部扩散,建立起四日市石油化学工业基地;阪神工业地带向大阪湾两侧的土界、播磨一带扩展;介于阪神工业地带和北九州工业地带之间的走廊地带——濑户内海得到大规模开发,在仓敷、福山、大分等地新建钢铁、石油化工大型联合企业。由此便形成了世界著名的太平洋带状工业地带,它东起东京湾东侧的鹿岛,向西经东京湾、骏河湾、大阪湾和濑户内海(即所谓“三湾一海”),一直到北九州,长达约1000km,包括京滨、中京、阪神、濑户内、北九州等工业地带及其毗连地区(参看图2)。太平洋带状工业地带的面积约10.8万km2,约占全国的29.1%。1966年,当时该地带工业产值占全国比重高达78.3%,基础原材料型工业更是占到全国的86.3%。此后,随着产业结构的变化,产业区位便向内陆扩展,使该地带在日本工业中的地位有所下降。即使如此,太平洋带状工业地带仍不失为日本工业最聚集的地区,也是世界工业生产密度最高的地区之一。

图6.2.5 日本的工业地带与工业地域

资料来源:[日]国势社《日本的国势2001》P124。

太平洋带状工业地带,是工业经济追求规模效益、集聚效益在空间上的投影,而其在日本最为典型的体现形式莫过于一大批大型临海联合企业的出现。所谓临海联合企业指的是,因内在的生产技术联系而在空间上相互连在一起的企业联合体,如石油化工联合企业、钢铁联合企业等。在日本,它代表着一种从海外进口大量原料,在临海地带加工,生产出的产品再由同一港口向海外出口的生产方式。对于大型装置型工业来说,此种方式是极有效率的生产方式。而能源的流体化以及当初港口土木技术的进步,则使这些临海联合企业地带的形成成为可能。

对于太平洋带状工业地带的形成,日本政府的一系列政策措施发挥了重要的引导和支持作用。在以 “据点开发方式”而著称的第一次全国综合开发计划(1962年)和与之相配套的“新产业城市建设促进法”(1962年)以及“工业整备特别地域整备促进法”(1964年)等的指导下,日本政府投入巨额资金在四大工业地带及其周边地区兴建了工业用地(包括填海造陆)和道路、港口等基础设施,从而从间接地促进了民间企业在太平洋带状工业地带的集中区位。

3.高速增长期后阶段:第一国土轴的形成

从20世纪60年代后半期以来,汽车、电气机械等机械工业迅速成长,在首都圈、名古屋圈和关西圈的内陆地区相继出现大企业的工厂以及与之相关联的中小企业的集聚。这一时期,企业活动领域迅速扩大,越来越多的企业发展成为多部门、多区位型的现代企业。总部或主工厂设在关西的住友和三和系企业,开始在关东的京叶和鹿岛建厂,并在东京设分公司;而以首都圈为基地的企业,则在大阪湾和濑户内海建厂,并在全国主要城市建分公司。企业的生产活动与管理活动范围向全国范围扩展,并自成体系。

在这种背景下,为使人、物、信息在全国范围内的流动畅通无阻,日本政府于1969年制定了“新全国综合开发计划”,致力于建设新干线、高速公路、机场等高速交通体系和现代化通信体系。从东京经由名古屋、大阪一直到福冈的东海道—山阳新干线和与之相并行的高速公路相继完工,东京、川崎、横滨、名古屋、京都、大阪、神户、广岛、北九州、福冈等人口超过100万的诸城市通过高速交通体系联在一起,相互间生产职能和都市职能用很短的时间结合起来,这样便形成了所谓第一国土轴。

而远离第一国土轴的国土两端和日本海一侧地区,其经济以农林水产业和地方性工业(即地场产业)为主,大量劳动力流向太平洋带状工业地带,人口数量和密度持续下降,由此出现“过密”和“过疏”地区间矛盾。

4.稳定增长期:工业向内陆和国土两端的扩散

随着主导产业由大规模装置型产业向汽车、电子电气等加工组装型产业升级,工业区位中心也从临海工业地带向首都圈、名古屋圈的内陆地带和南东北及九州岛高速交通体系周边的工业园区转移。促使工业向内陆和地方扩散的因素主要有:(1)对劳动力和用地的需求。由于在大城市圈,劳动力和用地极其紧张,企业把研究与开发职能、中枢管理职能继续留在大城市圈内,而将大量生产型工厂向劳动力和用地相对充足和成本较低的地方转移。(2)地方日趋完善的基础设施。得益于日本政府大规模的公共设施建设,远离大城市圈的地方也建立起以机场、高速公路、新干线为代表的高速交通体系。(3)政府的大力支持。中央政府和地方政策为扩散来的企业提供税收、融资、工业园区等软硬方面支持。(4)产品特性的变化。向地方分散的工业多为短小轻薄型电子部件的加工组装部门,比起传统工业产品,其单位重量附加价值高,运输成本相对较小。