当前位置:课程学习>>第六章 亚洲>>电子教案>>知识点三

知识点三:发展中国家和地区

(3)资金和技术对国外的依赖性较强。资金短缺与技术落后是印度同其他发展中国家的共同之处,在工业化过程中,特别是1991年经济改革之后,印度积极引进外国资金和技术,这一方面使印度建立起了现代化的产业体系,但另一方面也使印度的经济发展在很大程度上建立在依赖外国资金和技术的基础之上。1991~1996年,印度共批准外国投资项目金额约300亿美元,实际到位资金约63.7亿美元,涉及通讯、电力、服务业、化工运输、石油、冶金、食品加工和饭店旅游等领域。截至2001年底,印度的外债总额达1 004亿美元。虽然印度也向外输出一般性工业技术,但如煤炭开采、石油和天然气的勘探与开发、电子等先进技术仍依赖于国外。

能源短缺和基础设施的落后,使印度工农业的经济效益低下,目前,国家直属企业中,效益低下、亏损的企业占50%。由于国外资金与技术来源的不稳定,使得印度的工农业发展具有一定的脆弱性。

(四)信息技术(IT产业)的发展及分布

印度IT产业起步较早,20世纪50年代末即安装使用了第一代计算机,60年代又开始研制IBM计算机,80年代计算机已在金融、商务、运输、信息等领域得到广泛运用。在政府的大力扶持下,从80年代中期开始,印度的IT产业得到了迅速发展,特别是90年代以来,其发展速度举世罕见。

在IT产业中,软件业的地位十分突出。1987—1988年度至2000—2001年度,计算机软件业的产值由1 500万美元增加到了8 6亿美元,年平均增长63%;出口额由5 410万美元增加到51亿美元,年平均增长42%,占印度出口总额的14%,占领了全球软件市场20%的份额,成为世界上仅次于美国的第二大软件出口国。出口软件主要有咨询(占26.2%)、专业服务(占48.4%)、产品(占16.7%)和数据处理(占12.2%)等四种,出口到美国、加拿大、欧洲和日本等95个国家和地区。其中美国和加拿大占62%,欧洲占23.5%,日本占4%。印度政府计划到2008年实现软件产值870亿美元、出口500亿美元的目标。

印度之所以能够迅速崛起为IT产业大国,其原因主要有4个方面:(1)政府的大力扶持。印度政府高度重视IT产业的发展,1984年拉迪夫•甘地总理提出“用电子革命把印度带入21世纪”。为此,印度政府制定了一系列有利于IT产业发展的优惠政策,在税收、贷款、投资等各方面给予政策支持,并先后建立了10个科学园区,推动IT产业的规模化发展。(2)国际市场的推动。80年代中期以来,全世界对软件工程师、电气工程技术和各种软件的需求急剧增长,为印度IT产业的发展提供了巨大的市场,同时也为印度的科技人才创造了广阔的发展空间。美国硅谷2 000家企业的40%由印度人领导,在硅谷工作的印度裔美国人多达30万人,这些人成为印度IT产业发展的人才、技术和资金的重要来源。(3)拥有质优价廉的专业人才。印度拥有仅次于美国的第二大能够操英语的科技人才库,而且印度的科技人才素质高、成本低。印度的软件研究与开发和编程人员的工资仅分别相当于美、英等国的1/6和1/8,这促使西方国家IT业投资转向印度,从而促进印度IT产业的迅速发展。(4)IT企业的优质管理。印度的IT企业非常重视质量控制标准和培养自主开发能力,越来越多的软件企业注意自主开发并创立自己的软件包和各种服务,以占领迅速扩大的国际外包软件服务市场,包括“远程维修”市场。

印度IT产业主要分布在印度的西部和南部一些城市,如班加罗尔、海得拉巴、恰内、孟买、浦那、艾哈迈达巴德等。其中以班加罗尔和海得拉巴最为重要。班加罗尔位于印度南部,是卡纳塔克邦首府,气候宜人,科技基础比较好。80年代中期,印度政府为促进计算机软件业的发展,在其市郊建立了全国第一座“科学城”,称为印度的“硅谷”。80年代后期,国际卫星通讯的普及,使得西方公司普遍青睐印度庞大而廉价的人才市场,纷纷采用异地雇用印度人才开发应用软件的生产模式,因特网的出现加速了这一进程,外资更如潮水般涌入。仅1998年,班加罗尔就吸引外资11.4亿美元。迄今,班加罗尔的高科技企业达到4 500家,其中1 000多家有外资参与。班加罗尔已成为全球第五大信息科技中心和世界十大“硅谷”之一。海得拉巴是印度南部安得拉邦的首府,这里是印度的数字经济中心。

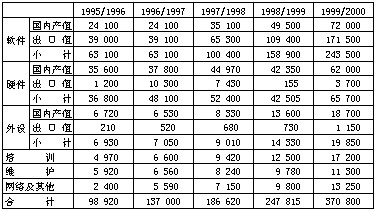

表6.3.1 近年来印度IT产业的发展状况 单位:百万卢比

资料来源:印度:软件产业傲视全球,http://www.e-works.net.cn/zt68/2001815/34592.htm

目前聚集有全球40家著名的IT公司,集中开发目前世界三大热门软件——网络通信、服务器和加密软件。美国微软公司在本土以外的第一个软件开发中心就设在这里,IBM、爱立信、摩托罗拉、通用电气等大公司也都将海得拉巴视为海外发展的桥头堡,欧洲的巴安公司已决定将全公司80%的全球研究工作转移至海得拉巴。

二、东南亚

东南亚,指亚洲的东南部地区,由中南半岛及其南端的马来半岛以及马来群岛组成,包括越南、老挝、柬埔寨、缅甸、泰国、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、菲律宾、文莱和东帝汶等11个国家,总面积448万km2,约占亚洲的1/10以上。

(一)自然环境

东南亚地处亚洲和大洋洲、太平洋与印度洋之间的“十字路口”,是联系两大洲的“桥梁”和连接两大洋的纽带,地理位置十分重要,近代以来发展成为世界海空运输的枢纽。其南侧的马六甲海峡,全长1 185km,最窄处宽37km,主航道水深25~151m,可供26万t级船舶满载通过,是沟通两大洋的咽喉,扼守东西方交通要冲。目前,每年航经马六甲海峡的各类船舶多达10万艘,其中18万t级以上的巨轮近2 000艘,使之成为同英吉利海峡并列的世界上最繁忙的海上通道。20世纪60年代以来,由于世界海洋运输船舶迅速走向大型化,涌现出一批载重28万t级以上的巨型船舶,满载时已无法通过马六甲海峡,因此龙目海峡成为替代马六甲海峡的新兴国际深水航线。龙目海峡位于印度尼西亚中部的巴厘岛与龙目岛之间,长60km,最窄处宽11km,主航道水深均在160m以上,可以满足各类大型船舶对水深条件的要求。 东南亚地形多山,平原很少,主要有湄南河、湄公河、伊洛瓦底江和红河三角洲平原。马来群岛地处多火山地震带上,因此火山地震频繁。中南半岛的绝大部分和菲律宾的北部,属热带季风气候,有明显的干、湿季,年均降水量多在1 000mm以上;马来群岛的大部分地区和马来半岛的南部属热带雨林气候,终年高温多雨,各月气温均在24~28℃,年较差不超过3℃,日较差不超过10℃,年降水量多在2 000 mm以上。大河主要向南注入太平洋和印度洋,受季风影响,河流水位变化较大,上中游穿过高山峡谷,多急流、瀑布,水量充足,故水力资源丰富。东南亚是亚洲生物多样性资源最丰富的地区,地表植被繁茂,是世界上最主要的热带林区之一,现有森林面积2.4亿hm2,森林覆盖率达54%,柬埔寨、文莱、马来西亚和印度尼西亚等高达65%~75%;动物以森林动物为主,灵长类、鸟类、哺乳类以及爬行类是东南亚的主要动物种类。