当前位置:课程学习>>第七章 欧洲>>电子教案>>知识点三

知识点三:欧洲主要国家

3. 化学工业。化学工业是德国重要的工业部门之一。2000年,德国共有1290家化工企业,从业人员达47万,销售总额达1350.4亿欧元,出口额为677.3亿欧元。德国化学工业历史悠久,研究力量雄厚,技术工艺居世界前列。19世纪即开始从煤焦副产品生产苯、蒽。20世纪又用煤制取合成氨、硝酸、硫酸,还以钾盐为原料,建立强大的医药、染料、化肥等化学工业。二战后,石油化学工业快速发展,技术水平仍居世界先进之列。化学工业用于研究开发的费用占总营业额的6.3%,居世界各国同行业第一位(第二位是日本,为5.9%),德国化肥、塑料、合成纤维、合成树脂、人造橡胶、医药、农药、染料、涂料、照相材料等产量居世界前列。法兰克福、路德维希港、勒沃库森、莱纳等是主要的化学工业中心。

资料来源:陈才主编,世界经济地理,北京师范大学出版社,1998年版,P176

4.电子电气工业。电子电气工业是德国快速兴起部门,其规模仅次于日本,居世界第二位,拥有雄厚的实力和极高的技术水平。电气部门主要生产发动机、发电机、变压器、家用电器等。电子工业主要生产通讯设备、计算机及各种微电子装置。西门子、奔驰等都是驰名世界的大公司,西门子是德国电气工程和电子工业的主要代表,在计算机、通讯设备、能源、家用电器、工业控制、电力设备、医疗设备等领域占有重要地位。慕尼黑、斯图加特、柏林和纽伦堡等是重要的电子电气工业中心。慕尼黑是欧洲最大的微电子工业中心,有德国“硅谷”之称,西门子公司的总部就设在这里。

5.钢铁工业。德国的钢铁工业已有一百多年历史。1893年德国的钢产量为303.4万t,首次超过英国,居世界第二位。二战后受到国际社会限制,钢产量减少,1952年限额取消,大大促进了钢铁工业的发展。1955年钢产量超过英国,仅次于美国和苏联,居世界第三位。1974年达到最高峰,年产近6 000万t。 随着塑料等代用品的日渐增多以及国际市场竞争的加剧,特别是由于1973~1975年经济危机中汽车、造船、建筑等部门生产的大幅度下降,德国钢材消耗急剧减少,其产量也下降。钢铁工业主要分布在鲁尔区莱茵河沿岸,杜伊斯堡是最大的钢铁中心,此外,不来梅和汉堡也有钢铁厂分布。

(五)鲁尔区的“产业周期”

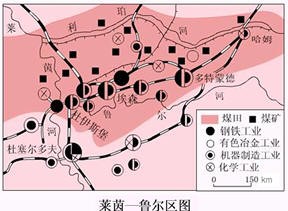

鲁尔区是德国最重要的工业区,也是世界著名工业区之一。主体部分位于莱茵河及其支流鲁尔河与利珀河之间,通常以鲁尔煤管区开发协会管辖范围为界,面积 4 970km2,占全国面积的1.3%,人口达750万,占全国人口的9.1%,人口密度高达1 500多人/km2。核心地区人口密度超过2 700人/km2,是世界上人口最稠密的地区之一。区内城市密集,特别是南部地区各市区之间没有明显的间断,工厂、住宅与稠密的交通网交织在一起,形成连片的城市带。重要城市有埃森、杜伊斯堡、多特蒙德、波鸿、格尔森基尔欣和雷克林豪森等(图8.3.7)。

资料来源:陈才主编,世界经济地理,北京师范大学出版社,1998年版,P180。

鲁尔区是以采煤、钢铁、化学、机械制造等重工业为核心,形成部门结构复杂,内部联系密切,高度集中的地区工业综合体。鲁尔区是以采煤业起家的工业区,采煤工业发达,机械化程度高,煤矿林立,煤场相连,1939年,硬煤产量达到13亿t的历史最高水平。随着煤炭的综合利用,开发了炼焦、电力、煤化学等工业,进而促进了钢铁、化学工业的发展。钢铁工业集中程度较高,布局紧凑,以杜伊斯堡最为集中。在大量钢铁、化学产品和充足电力供应的基础上,兴建了机械制造业、氮肥工业、建材工业等。机械制造业发达,有重型机械、机床、电机、电器、汽车、光学仪器等。20世纪50年代以后,鲁尔区的炼油工业和石油化学工业也迅速崛起,鲁尔区是全国重要的石油加工和石油化工生产基地,生产塑料、合成纤维、合成橡胶、硫酸等。20世纪70年代以后,电子、电气工业异军突起。同时为大量产业工人服务的轻工业,如服装、纺织、食品工业有了很大发展。现在,鲁尔区生产全国80%的硬煤,90%的焦炭,集中了全国钢铁生产能力的2/3,电力、硫酸、合成橡胶、炼油能力、军事工业等均在全国居重要地位。

鲁尔区成为德国重要工业区是同其优越的地理条件分不开的:(1)煤炭资源丰富。鲁尔区的煤田是全国最大煤田,硬煤探明储量约300亿t,占全国硬煤储量的90%以上,而地质储量更高达2 200多亿t。煤质好,煤种全,煤炭所含的灰分和硫分都低,发热量高,煤炭资源是鲁尔区能源和工业原料的物质基础。对其他工业部门产生了强大的吸引力,在此基础上,别的工业部门也很快壮大起来。(2)便利的水陆运输和充足的水源,也是鲁尔区发展的重要条件。西欧第一大河莱茵河自南向北流经本区,还有汇入莱茵河的鲁尔河、利珀河以及附近四条运河,全区水网纵横,港口众多,河道与港口均已标准化,可通航1 350t的欧洲标准货轮。全区各港口可以通达荷兰鹿特丹港。通过水陆可以从国外大量进口富铁矿矿砂及其他工业原料,也可以把本国的工业产品运往国内其他地方或出口国外,同时庞大水网也为全区提供了充足的工业用水。鲁尔区是全国铁路网最稠密的地区,区内铁路的总长度近10 000km,加上纵横交错的公路和密如蛛网的输油、输气管道,构成了四通八达的综合水、陆和管网运输系统。

一般说来,区域经济的发展均具有周期性,其成长过程可分为成长阶段、成熟阶段、衰退阶段。在成长阶段,经济呈现高速增长,经济总量和市场规模迅速扩大,人口和产业迅速向一些城市集中;在成熟阶段,区域经济增长逐渐趋于稳定,工业化达到较高水平,第三产业也较发达,基础设备齐全;在衰退阶段,传统产业退化的比重大,经济地位不断下降,出现结构性衰退,但通过再工业化和产业结构的改造,可防止其进一步衰退,维持原有的良好发展势头,甚至促进其加速增长,进入新的成长阶段。鲁尔区正是经历了兴—衰—兴的周期过程。鲁尔区采煤业历史悠久,但近代采煤工业是在19世纪40年代才开始兴起,随着第一批铁路在鲁尔区建成,加上大批外籍技术工人的移入,推动了经济增长。普法战争结束,德国的统一,以及19世纪末开始兴建运河,并与不断兴建的铁路和公路组成水陆联运,促进了煤钢联营和重化工业的发展。随着经济的繁荣,一系列工业城镇应运而生,人口急剧增加,到第一次世界大战前夕,鲁尔区已成为德国的工业核心地区,煤产量占全国65.5%,生铁和钢产量占全国73.6%和66.9%。第一次世界大战和第二次世界大战期间鲁尔区曾遭到了严重破坏,但战后恢复很快。鲁尔钢铁界充分利用其原先存在的有利条件,并采取各种措施对地区配置、工艺技术等进行一系列调整,使之赶上了世界钢铁工业发展的步伐。战后,鲁尔仍然是德国规模最大,部门最齐全的工业区。

50年代后期由于石油和天然气的竞争,煤在一次能源消耗中的比重从1950年的88%降到1972年的32.3%;同一时期石油在一次能源消耗中的比重从4.7%提高到55.4%;天然气从0.1%提高到8.6%;化工原料也逐渐由煤转为石油和天然气。于是,鲁尔的煤炭在国内失去了早先的垄断地位;而且,在一些煤炭生产成本较低的国家排挤下,鲁尔煤还失去了一些国际市场。煤炭销售危机导致了矿井关闭,矿区减员,煤产量急剧下降。钢铁工业由于塑料等代用品以及德国在国际钢铁市场上竞争地位的减弱,特别是由于1973~1975年经济危机中汽车、造船、建筑等部门生产的大幅度下降等原因而使钢材消耗急剧减少,鲁尔区钢铁工业也陷入困难的境地。由于传统工业衰退、环境问题严重以及大城市人口密集所带来的种种弊端,加之国际上激烈竞争,鲁尔区经济出现衰退,其地位开始下降。