当前位置:课程学习>>第九章 全球导航卫星系统>>电子教案>>知识点一

知识点一:全球导航卫星系统概述

1. 空间定位技术发展历史

人类最早的定位技术是天文定位,无论是航海的船只还是陆地上的作业,都是靠天上的星体(如太阳等恒星)定位。20世纪初,随着无线电技术的发展,各种无线电导航定位系统相继出现,如无线电测向(Radio Direction Finding)、罗兰C(Loran-C)系统、奥米加(Omega)系统、台卡(Decca)系统、雷达(Radar)等。然而,无线电导航系统覆盖的工作区域小,电波传播过程中受大气、地形等因素影响大,定位精度不高。当无线电导航系统也不能满足社会发展的需要时,卫星定位系统应运而生。

1957年10月4日,前苏联发射了第一颗人造地球卫星,美国科学家在对其进行的跟踪研究中发现了多普勒频移现象,并利用该原理促成了最早的多普勒导航卫星定位系统Transit的建成,此系统在军事和民用方面取得了极大的成功,成为导航定位史上的一次飞跃。我国也曾引进了多台多普勒接收机,应用于海岛联测、地球勘探等领域。但由于多普勒卫星数目较少(5~6颗)、运行高度较低(平均1000 km)、信号载波频率低、从地面观测站到卫星的传播时间较长(平均1.5 h),使得定位不连续、不实时,精度较低,难以满足大地测量或工程测量的要求,并影响航空、航天和测绘用户的应用。为了提高卫星定位的精度,美国和前苏联分别从1973年和1978年开始筹建全球定位系统(Global Positioning System,GPS)和全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System,GLONASS),此后,空间定位技术迅猛发展。

21世纪,人类进入空间发展时代,空间技术更加深刻地影响社会生活的各个方面。人造地球卫星大大提高了地球空间信息获取与利用的能力,成为人类进行空间探索和空间科学研究的重要手段。导航卫星系统已经成为地球空间信息技术和空间数据基础设施中的一个重要组成部分。

全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System,GNSS)是以人造陆地卫星作为导航台的星基无线电导航系统,为全球陆、海、空、天的各类军民载体提供全天候、高精度的位置、速度和时间信息。GNSS是所有在轨工作的导航卫星系统的总称呼;除前述的GPS和GLONASS两个系统外,还有中国的北斗导航卫星系统和欧盟的伽利略略系统(Galileo),如图15-1。美国GPS、俄罗斯GLONASS、欧盟GALILEO、北斗卫星导航系统,是联合国卫星导航委员会已认定的供应商。

图15-1 主要的全球导航卫星系统

此外,一些国家还建立了区域性的导航卫星系统,如日本的准天顶卫星系统(Quasi Zenith Satellite System,QZSS)和印度的区域导航卫星系统(Indian Regional Navigation Satellite System,IRNSS),如图15-2。

2. 导航卫星系统的组成部分

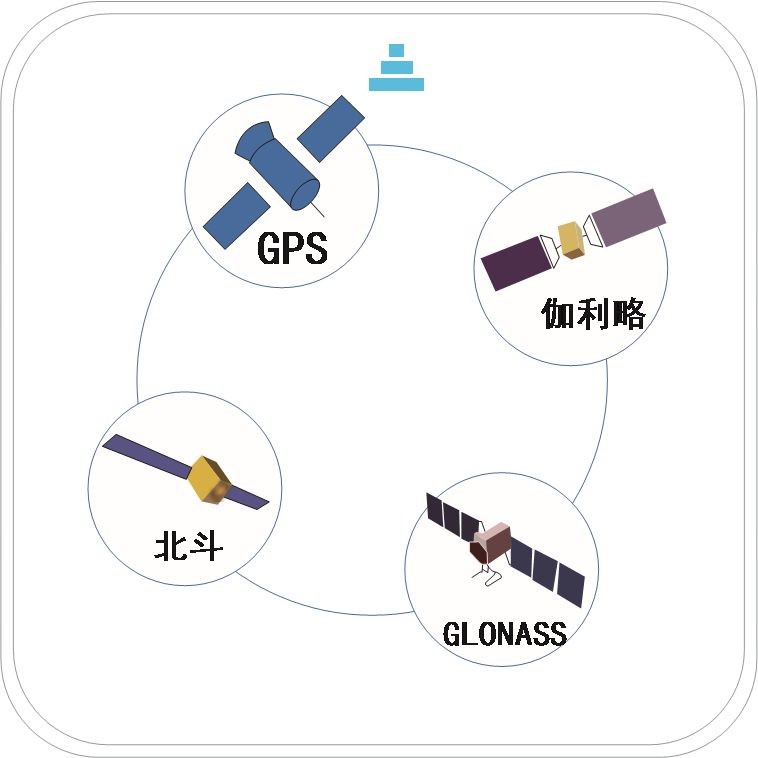

一般导航卫星系统由三部分组成:空间部分(也称星座部分)、地面控制部分和用户设备部分,如图15-3所示。

图15-2 世界主要导航卫星系统及其所属国家(地区)

图15-3 导航卫星系统组成示意图

空间部分是指在空中绕地球飞行的人造卫星群。不同的导航卫星系统由一定数量的卫星星座组成,所有卫星分布在相同的高度上,并均匀分布在不同的轨道面上。