当前位置:课程学习>>第十章 遥感概述>>电子教案>>知识点三

知识点三:遥感的历史与展望

3.1.4 航天遥感阶段(1957年-)

1957年10月4日,苏联第一颗人造地球卫星的发射成功,标志着人类从空间观测地球和探索宇宙奥秘进入了新的纪元(图10-13)。1959年9月美国发射的“先驱者2号”探测器拍摄了地球云图,同年10月苏联的“月球3号”航天器拍摄了月球背面的照片。真正从航天器上对地球进行长期观测是从1960年美国发射Television Infrared Observation Sattellite (TIROS-l)和National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA-1 太阳同步气象卫星开始的。从此,航天遥感取得了重大进展。航空遥感仍继续

图10-13 苏联第一颗人造地球卫星Sputnik

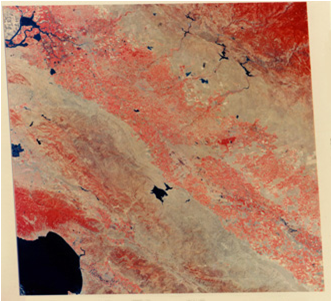

1972年ERTS-1(地球资源技术卫星发射,后改名为Landsat-1即陆地资源卫星),携带MSS(多光谱扫描器)传感器,分辨率79米,标志着遥感进入新阶段;1982年Landsat-4发射,装有TM传感器,分辨率提高到30米(图10-14,图10-15);1986年,SPOT-1发射,装有全色PAN和多光谱XS传感器,分辨率提高到10米;1991年,ERS-1发射,装有合成孔径雷达(SAR);1995年RADARSAT发射,装有SAR;1999年IKONOS发射,分辨率提高到1米(图10-16)。

图10-14 第一幅假彩色MSS合成影像

美国加利福尼亚州Monterey Bay (1972年7月25日)

图10-15 Landsat-7 卫星

图10-16 IKONOS1米分辨率全色卫星影像(中国北京)

这一时期遥感的发展主要表现在:

(1)遥感平台方面:航空遥感已成业务化,航天平台也已成系列,20世纪已有5000余颗人造卫星升空。有飞出太阳系的“旅行者”1号、2号等宇航平台;也有以空间轨道卫星为主的航天平台,包括载人空间站、空间实验室、返回式卫星,还有往返于空间与地面间的航天飞机(Spaceshuttle)。在空间轨道卫星中,有地球同步卫星、太阳同步卫星,还有一些低轨和高轨卫星。有综合目标的较大型卫星,也有专题目标明确的小卫星群。不同高度、不同用途的卫星构成了对地球和宇宙空间的多度角、多周期观测。

(2)传感器方面:探测的波段范围不断延伸,波段的分割愈来愈精细,从单一谱段向多谱段发展。成像光谱技术的出现把感测波段从数百测目标的电磁波特性更全面地反映出目标物的性质,它使本来在宽波段遥感中不可探测的物质被探测出来。成像雷达所获取的信息也向多频率、多角度、多极化、多分辨率的方向发展。激光测距与遥感成像的结合使得三维实时成像成为可能;各种传感器空间分辨率的提高,IKONOS、Quickbird等高空间分辨率航天卫星图像的出现,使航天遥感与航空遥感的界线变得模糊;数字成像技术的发展,打破了传统摄影与扫描成像的界线。此外,多种探测技术的集成日趋成熟,如雷达、多光谱成像与激光测高、GPSO的集成可以同时取得经纬度坐标和地面高程数据,用于实时测图,并且随着遥感技术的发展,集成度将更高。

(3)遥感信息处理方面:在摄影成像、胶片记录的年代,光学处理和光电子学影像处理起着主导的作用。随着数字成像技术和计算机图像处理技术的迅速发展,众多的传感器和日益增长的大量探测数据使得信息处理更为重要。大容量、高速度计算机与功能强大的专业图像处理软件的结合成为主流,PCI、ERDAS、ENVI、ERAPPER和IDRISI等商品化软件已为广大用户所熟知,可以读取多种数据格式,设置专门模块处理雷达图像,具有三维显示、贯穿飞行等功能,并与多种GIS软件和数据库兼容。在信息提取、模式识别等方面引入相邻学科的信息处理方法,丰富了遥感图像处理内容,如分形理论、小波变换、人工神经网络等方法,逐步融入人的知识,使信息处理更趋智能化。为适应高分辨率遥感图像和雷达图像处理的要求,除了在光谱分类方面改善图像处理方法之外,结构信息的处理和多源遥感数据及遥感与非遥感数据的融合也得到重视。遥感信息的处理在全数字化、可视化、智能化和网络化方面有了很大发展。

(4)遥感应用方面:遥感技术已广泛渗透到国民经济的各个领域,对于推动经济建设、社会进步、环境的改善和国防建设起到重大作用。在外层空间探测方面,由遥感观测到的全球气候变化、厄尔尼诺现象及影响、全球沙漠化、绿波推移,海洋冰山漂流等的动态变化现象己经引起人们广泛的重视。