实验三 盖革-弥勒计数器及核衰变的统计规律

盖革-弥勒(G-M)计数器是气体探测器的一种,用来测定射线强度,即单位时间的粒子数目,近年来随着闪烁探测器及半导体探测器的发展,其重要性有所下降,但由于它设备简单,使用方便,在有关的放射性测量中仍在广泛使用。本实验的目的,一是掌握G-M计数器工作基础,测定其有关特性,学会使用;二是以G-M计数器为测试设备,验证核衰变的统计规律;三学会使用放射性测量结果的误差表示法,学会多次测量结果的误差计算及测试时间的选择。

[实验原理]

一、G-M计数器的工作原理及其特性

1. 计数管的工作原理

G-M计数器由G-M计数管、探头盒、高压电源、定标器组成,如图3-1。

图3-1

图 3-2

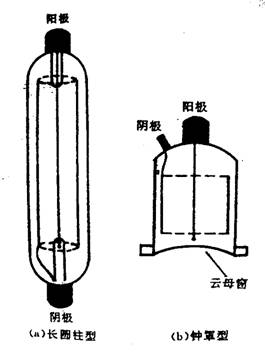

G-M计数管有各种不同的结构,最常见的为长圆柱型![]() 计数管和钟罩型

计数管和钟罩型![]() 型计数管见图3-2,它们都由圆筒状的阴极和装在轴线上阳极丝共同密封在玻璃(或金属)管内而组成。管内充以一定量的惰性气体(氦、氖等)和少量猝灭气体。

型计数管见图3-2,它们都由圆筒状的阴极和装在轴线上阳极丝共同密封在玻璃(或金属)管内而组成。管内充以一定量的惰性气体(氦、氖等)和少量猝灭气体。![]() 管装有薄云母窗,目的在于让

管装有薄云母窗,目的在于让![]() 粒子易于穿入。

粒子易于穿入。

计数管工作时,在计数管阳极加上直流高压,则在计数管的阳极与阴极(接地)之间形成径向对称分布电场。设阳极丝的半径为a,圆筒状阴极半径为b,阳极与阴极间电压为V。在离计数管轴距离为r处的场强(![]() )为:

)为:

(3.1)

(3.1)

其电场分布与r成反比关系,如图3-3所示。

图3 -3 计数管内电场径向分布

由图可见场强大小在阳极丝附近陡增。如V=1000伏,a=![]() 厘米,b=

厘米,b=![]() 厘米处场强为4.52

厘米处场强为4.52![]() 伏/厘米。

伏/厘米。

当射线进入管内,与管壁或气体分子相互作用引起管内的气体电离,所产生的负离子(实际上即是电子)在电场加速下向阳极运动,在达到阳极之前与气体分子发生多次碰撞,打出很多次级电子,这些电子也在电场加速下向阳极运动,与气体分子发生碰撞打出更多的次级电子,这样就引起了所谓“雪崩”放电。在雪崩过程中,由于受激原子的退激和正负离子的复合将发射大量光子,在充有猝灭气体的计数管中,这些光子将主要为猝灭气体分子所吸收,同时使雪崩区沿着丝级向两端扩展而导致全管放电,最后就有大量的电子达到阳极。由于计数管内电场是柱状对称的,在阳极附近电场最强,极大多数的次级电子都是在阳极附近产生的。当电子很快到达阳极后,由于正离子质量较大,运动速度很慢,于是就在阳极周围形成一层“正离子鞘”,阳极附近的电场随着“正离子鞘”的形成而逐渐减弱,以致使新电子无法再增殖,放电便终止了。此后“正离子鞘”在电场的作用下漫漫移向阴极,最后到达阴极被中和。计数管可以看作一个电容器,放电前加了高压,于是在两极上就带有一定量的电荷,放电后电子和正离子中和掉电极上的一部分电荷,使阳极电位降低,于是电源电压就通过高电阻R向计数管充电,使阳极电位逐渐恢复,在阳极上就得到一个负的电压脉冲。负脉冲的幅度与电源电压以及电阻R的大小有关,电压高则负脉冲的幅度高;电阻大,脉冲的宽度较大,幅度也较高。

因为放电后正离子打到阴极上会打出电子来,被打出的电子经过电场加速又会引起计数管放电。这样,只要有一个放射性粒子进入,就会引起计数管连续不断的放电。为了使一个放射性粒子引起放电后只计一次数,必须设法使放电猝灭。通常的办法是在计数管内除充惰性气体外,还加入少量能使放电猝灭的其他气体。猝灭气体的分子具有多原子的结构,其电离电位较低。当计数管放电后,惰性气体的正离子在向阴极运动的途中与猝灭气体分子相碰,就把电荷转交给猝灭气体分子,所以达到阴极时几乎是猝灭气体的正离子,它们在阴极中和时分解成小分子,而不打出次级电子,不会再引起第二次放电,于是放电被猝灭。计数管按其所充猝灭气体的性质,可以分为充有机气体(如酒精蒸气、乙醚蒸气等)的有机管和充卤素(如溴蒸气)的卤素管两类。

二、计数管的特性

1. 坪特性——包括起始电压、坪长、坪斜等

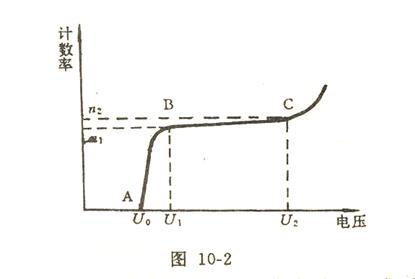

当射入计数管的粒子数目不变时,改变计数管两极间所加高压值,发现由定标器计得的计数率(单位时间内计数)是变化的,如图3-4的曲线。曲线中间有一段平坦部分,所以将它叫做“坪特性曲线”。平坦部分BC区称为“坪区”或“盖革区”,U0称为起始电压,△U=U2—U1称为坪长。坪区内,电压每升高一伏(或百伏)时,计数率增加的百分数称坪斜,即

每伏]

(3.2)

每伏]

(3.2)

图3-4