实验五 核磁共振

1924年,泡利(W·Pauli)在研究某些光谱的精细结构时,提出了原子核具有自旋角动量和磁矩。当时由于受光学仪器分辨本领的限制,妨碍了对核磁矩的精确测量。1946年,珀塞尔(E·M·Purcell)和布洛赫(F·Bloch)分别应用共振吸收法和核感应法实现了核磁共振,从而大大地提高了核磁矩的测量精度。因而珀塞尔和布洛赫获得了1952年度的诺贝尔物理学奖。

核磁共振已在众多的领域中有了十分广泛的应用。早期,核磁共振主要是用于对和结构和性质的研究,如测量和磁矩、电四极矩及核自旋等,后来则广泛用于分子(如有机分子、生物大分子等)组成和结构的分析、生物组织与活体组织的分析、病理分析、医疗诊断、产品无损检测等方面,并可用来观测一些动态过程(如化学反应、生化过程等)的变化。从技术手段上来说,核磁共振的应用主要由两方面,即核磁共振波谱的应用以及近年发展起来的核磁共振成象的应用。

【预习提要】

核磁共振是指具有磁矩的原子核,在外磁场作用下,对射频电磁场能量的共振吸收现象。应注意理解实现核磁共振和检测核磁共振信号的基本物理思想。在此基础上搞清楚用示波器观察核磁共振信号和测量核磁矩(包括磁场强度测量)的方法。关于调制磁场部分,可结合图5-2和图5-3进行分析,要求初步弄清楚为什么要加调制磁场?并知道实验过程中如何使用调制磁场。通过本实验主要了解核磁共振现象及其原理,掌握实现核磁共振的物理思想过程和实验方法(稳态);学会应用核磁共振精确测定核磁矩和磁场强度的实验方法。

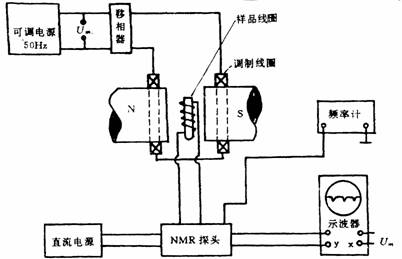

图5-1

【实验原理】

核磁共振的基本原理见附录D

【实验装置】

核磁共振从实验方法上可分为连续波(稳态)和脉冲波(暂态)两大类。检测方法,有吸收法、感应法和电桥法。我们这里仅就连续波吸收法加以介绍。其实验装置如图5-1所示。永久磁铁产生均匀的稳恒磁场![]() ,磁场强度可以调节。磁极上装有调制线圈,提供一个弱的调制磁场

,磁场强度可以调节。磁极上装有调制线圈,提供一个弱的调制磁场![]() ,进行扫场,其扫场大小可以调节。核磁共振探头提供射频场

,进行扫场,其扫场大小可以调节。核磁共振探头提供射频场![]() ,且频率可调。样品放在处于磁场中的探头谐振线圈内,线圈轴线与磁场方向垂直,通过对探头工作状态的调节可获得最佳灵敏度,由探头检测出的共振吸收信号,通过示波器显示出来,探头的振荡频率由频率计测出。下面我们重点分析一下调制线圈和核磁共振探头的作用。

,且频率可调。样品放在处于磁场中的探头谐振线圈内,线圈轴线与磁场方向垂直,通过对探头工作状态的调节可获得最佳灵敏度,由探头检测出的共振吸收信号,通过示波器显示出来,探头的振荡频率由频率计测出。下面我们重点分析一下调制线圈和核磁共振探头的作用。

一、调制线圈

观察核磁共振吸收信号有两种方法:一种是磁场![]() 固定,让射频场

固定,让射频场![]() 的频率连续变化通过共振区域,当满足

的频率连续变化通过共振区域,当满足![]() 时,出现共振吸收现象,叫做扫频法;另一种是把射频场

时,出现共振吸收现象,叫做扫频法;另一种是把射频场![]() 频率固定,而让磁场B。连续变化通过共振区域,实现共振吸收。称为扫场法。本实验是采用扫场的方法。

频率固定,而让磁场B。连续变化通过共振区域,实现共振吸收。称为扫场法。本实验是采用扫场的方法。

调制线圈的作用,就是用来产生一个弱的低频交变磁场![]() 迭加到稳恒磁场

迭加到稳恒磁场![]() 上去,达到扫场的目的,这样有利于寻找和观察核磁共振吸收信号。其作用原理如下:

上去,达到扫场的目的,这样有利于寻找和观察核磁共振吸收信号。其作用原理如下:

从原理公式![]() 可以看出,每一个磁场值只能对应一个射频频率发生共振吸收。而要在十几兆赫的频率范围内找到这个频率是很困难的,为了便于观察共振吸收信号,通常在稳恒磁场方向上迭加上一个弱的低频交变磁场

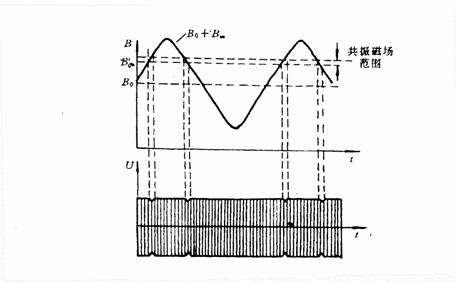

可以看出,每一个磁场值只能对应一个射频频率发生共振吸收。而要在十几兆赫的频率范围内找到这个频率是很困难的,为了便于观察共振吸收信号,通常在稳恒磁场方向上迭加上一个弱的低频交变磁场![]() ,如图5-2所示(上图为

,如图5-2所示(上图为![]() 和

和![]() 迭加后随时间变化的情况,下图是射频场

迭加后随时间变化的情况,下图是射频场![]() 振荡电压幅值随时间变化的情况。图中的

振荡电压幅值随时间变化的情况。图中的![]() 为某一射频频率对应的共振磁场)。那么此时样品所在处的实际磁场为

为某一射频频率对应的共振磁场)。那么此时样品所在处的实际磁场为![]() ,由于调制磁场的幅值不大,磁场的方向仍保持不变,只是磁场的幅值随调制磁场周期性地变化,核磁矩的拉莫尔旋进角频率

,由于调制磁场的幅值不大,磁场的方向仍保持不变,只是磁场的幅值随调制磁场周期性地变化,核磁矩的拉莫尔旋进角频率![]() 也相应地在一定范围内发生周期性的变化,即

也相应地在一定范围内发生周期性的变化,即![]() 。

。

这时只要将射频场的角频率![]() 调节到

调节到![]() 的变化范围之内,同时调制场的峰——峰值大于共振场范围,便能用示波器观察到共振吸收信号。因为只有与

的变化范围之内,同时调制场的峰——峰值大于共振场范围,便能用示波器观察到共振吸收信号。因为只有与![]() 相应的共振吸收磁场范围

相应的共振吸收磁场范围![]() 被(

被(![]() )扫过的期间才能发生核磁共振,可观察到共振吸收信号,其他时刻不满足共振条件,没有共振吸收信号。磁场变化曲线在一周期内与

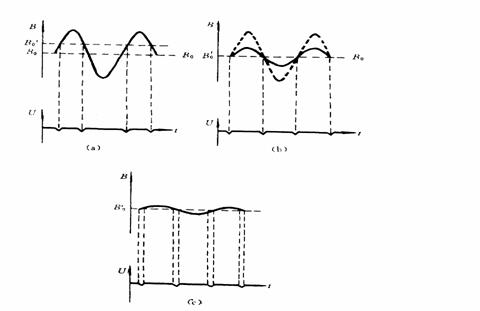

)扫过的期间才能发生核磁共振,可观察到共振吸收信号,其他时刻不满足共振条件,没有共振吸收信号。磁场变化曲线在一周期内与![]() 在两处相交,所以在一周期内能观察到两个共振吸收信号。若在示波器上出现间隔不相等的共振吸收信号,如图5-3(a)所示,这是因为对应射频场频率发生共振磁场风的值不等于稳恒磁场

在两处相交,所以在一周期内能观察到两个共振吸收信号。若在示波器上出现间隔不相等的共振吸收信号,如图5-3(a)所示,这是因为对应射频场频率发生共振磁场风的值不等于稳恒磁场![]() 的值。这时如果改变稳恒磁场

的值。这时如果改变稳恒磁场![]() 的大小或变化射频场

的大小或变化射频场![]() 的频率,都能使共振吸收信号的相对位置发生变化,出现“相对走动”的现象。当出现间隔相等的共振吸收信号时,如图5-3 (b)所示,则其相对位置与调制磁场

的频率,都能使共振吸收信号的相对位置发生变化,出现“相对走动”的现象。当出现间隔相等的共振吸收信号时,如图5-3 (b)所示,则其相对位置与调制磁场![]() 的幅值无关,并随

的幅值无关,并随![]() 幅值的减小,信号变低变宽,如图5-3(c)所示,此时即表明

幅值的减小,信号变低变宽,如图5-3(c)所示,此时即表明![]() 与

与![]() 相等,满足共振条件

相等,满足共振条件![]() 。

。

图

图5-2

图5-3

二、核磁共振探头

核磁共振探头采用电容反馈式LC振荡的鲁宾逊电路,调节可变电容器,振荡频率可在13~18MHZ范围内变化。核磁共振探头产生线性振动的射磁场,从理论分析可以看出,一个线性振动的磁场相当于两个大小相等、旋转方向相反的旋转磁场的迭加,如图