其中与核磁矩拉莫尔旋进方向相同的磁场,即起着我们前面讲的旋转磁场![]() 的作用。另一个方向相反的磁场,对核磁矩不产生固定有效影响,在此不予以考虑。

的作用。另一个方向相反的磁场,对核磁矩不产生固定有效影响,在此不予以考虑。

图5-4

核磁共振探头,一方面提供一个射频磁场![]() ,以满足核磁共振的和必要条件(

,以满足核磁共振的和必要条件(![]() );另一方面是通过电子线路对

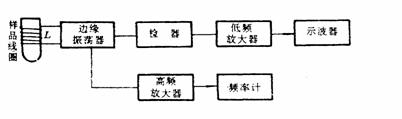

);另一方面是通过电子线路对![]() 中的能量变化加以检测,以便观察核磁共振现象。图5-5是本实验所采用的核磁共振探头的方框图。图中边缘振荡器产生射频振荡其谐振频率由样品线圈和并联电容所决定。所谓边缘振荡器是指振荡器被调节在振荡与不振荡的边缘,即处于临界振荡的状态,此时振荡的能量最小,这样可以防止核磁共振信号的饱和。同时当样品有微小能量吸收时,可以引起振荡器的振幅有较大的相对变化,提高了检测核磁共振信号的灵敏度。在未发生共振时,振荡器产生等幅振荡,经检波输出的是直流信号;当达到共振条件,则发生共振,样品吸收射频场的能量,使振荡器的振幅变小。因此射频信号的包络变成由共振吸收信号调制的条幅波,经检波放大后,就可以把这个反映振荡器振荡幅度大小变化的共振吸收信号用示波器显示出来。

中的能量变化加以检测,以便观察核磁共振现象。图5-5是本实验所采用的核磁共振探头的方框图。图中边缘振荡器产生射频振荡其谐振频率由样品线圈和并联电容所决定。所谓边缘振荡器是指振荡器被调节在振荡与不振荡的边缘,即处于临界振荡的状态,此时振荡的能量最小,这样可以防止核磁共振信号的饱和。同时当样品有微小能量吸收时,可以引起振荡器的振幅有较大的相对变化,提高了检测核磁共振信号的灵敏度。在未发生共振时,振荡器产生等幅振荡,经检波输出的是直流信号;当达到共振条件,则发生共振,样品吸收射频场的能量,使振荡器的振幅变小。因此射频信号的包络变成由共振吸收信号调制的条幅波,经检波放大后,就可以把这个反映振荡器振荡幅度大小变化的共振吸收信号用示波器显示出来。

由于扫场通过共振区所需的时间不同,分为慢通过和快通过。慢通过即通过共振区所需的时间,要远比纵向弛豫时间![]() 和横向弛豫时间

和横向弛豫时间![]() 长得多,这时得到的是稳态的共振吸收信号。若扫场速度太快,不能保证通过各点时都能达到稳定平衡,就会观察到不稳定的瞬时现象。又因实验条件不同,观察到的瞬变现象差别也很大。所以共振吸收信号的形状有时差异很大。

长得多,这时得到的是稳态的共振吸收信号。若扫场速度太快,不能保证通过各点时都能达到稳定平衡,就会观察到不稳定的瞬时现象。又因实验条件不同,观察到的瞬变现象差别也很大。所以共振吸收信号的形状有时差异很大。

图5-5

【实验内容】

一、熟悉仪器,动手操作,用水作样品,调试并观察质子(1H)的核磁共振吸收信号。

通过改变稳恒磁场![]() 的大小和射频场

的大小和射频场![]() 频率的高低,以及调制磁场幅度的大小,观察共振吸收信号的变化情况,找出其变化规律。学会鉴别核磁共振吸收信号和判断共振吸收信号等间隔的实验方法。

频率的高低,以及调制磁场幅度的大小,观察共振吸收信号的变化情况,找出其变化规律。学会鉴别核磁共振吸收信号和判断共振吸收信号等间隔的实验方法。

根据连续波吸收法检测的物理思想,调节边缘振荡器,使之吸收信号幅度最大。

二、已知质子的旋磁比![]() ,用水作样品应用核磁共振磁强计测出给定的可调磁场的变化范围。同时校正霍尔效应磁强计(特斯拉计),并作出核共振——特斯拉计校正曲线。

,用水作样品应用核磁共振磁强计测出给定的可调磁场的变化范围。同时校正霍尔效应磁强计(特斯拉计),并作出核共振——特斯拉计校正曲线。

核磁共振法测量磁场,由于环境温度、机械作用、温度等这样一些宏观因素不会影响原子核的旋磁比的大小,而且也因为一次变换器信息参数不是幅度而频率,测量频率比测量电流电压的精度高,因此测场精度容易达到。

三、用聚四氟乙烯棒作样品,观察

由于![]() 和磁场

和磁场![]() ,即可计算出

,即可计算出

因质子的旋磁比![]() 为已知,磁场

为已知,磁场![]() 可应用1H核磁共振的方法测定。用公式

可应用1H核磁共振的方法测定。用公式![]() 即可计算出

即可计算出![]() 。其中

。其中![]() 和

和![]() 分别为

分别为

由![]() 和

和![]() 可知

可知

![]()

又![]() ,所以有

,所以有

![]()

其中![]() ,

,![]() 为普朗克常数,

为普朗克常数,![]() ;

;![]() ;

;![]() 为自旋量子数,

为自旋量子数,![]() 值为1/2。

值为1/2。

四、以重水为样品,观察氘核(2H)的磁共振现象,并测出氘核的g因子和核磁矩。质子的自旋量子数![]() 为1/2。

为1/2。

用核磁共振法可以精确地测出氘核的核磁矩。大家知道,氘核是由一个质子和一个中子组成,从氘核和质子的磁矩间存在的差数可以得知,不呈电性的中子具有负值的磁矩。至于中子为什么会有磁矩,有一种唯象的解释是:中子有时表现为一个正电核心和一个包围它的负![]() 介子云所组成,旋转的负

介子云所组成,旋转的负![]() 介子将产生一个负值的中子磁矩。

介子将产生一个负值的中子磁矩。

【自检问题】

1.试用经典力学和量子力学观点,对核磁共振现象作简要说明,并指出实现核磁共振必备的条件是什么?

2.试分别说明![]() 、

、![]() 和

和![]() 在核磁共振实验中的作用。

在核磁共振实验中的作用。

3.简述连续波吸收法检测核磁共振吸收信号的物理过程和观察方法。

4.简述测量核磁矩的方法。

5.简述用核磁共振法测量磁场的原理和方法。

【阅读材料】

核磁共振成象

核磁共振成象是从核磁共振谱近一步发展起来的先进技术手段。最早的核磁共振成象的实验结果是1973年由劳特伯(P.C.Lauterbur)发表的并立刻引起了广泛的重视。之后,取得了惊人的发展,从最初的实验阶段过了还不到十年,就进入临床应用阶段。临床研究表明,核磁共振成象对包括人体在内的活体组织及多种病变的诊断,特别是其他方法难以诊断的脑部病变及初期肿瘤有重要的临床价值。核磁共振成象在其他领域,如材料科学等领域亦有很好的应用前景。

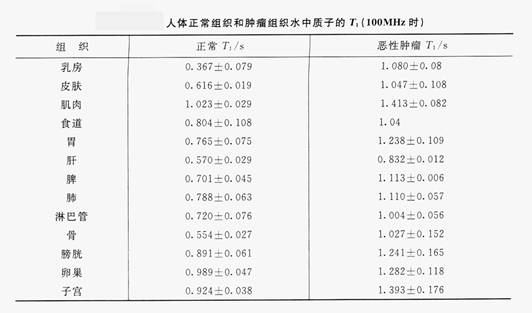

目前已有多种核磁共振成象方法,如质子密度成象、投影重建成象,T1,T2(弛豫时间)成象、化学位移成象、流体成象等等。

最常用的核磁共振成象为平面成象,即获取样品平面(断面)上的分布信息,称作核磁共振计算机断层成象,通常也成为核磁共振CT(computed tomography),就人体而言,由于体内含有大量的水分(平均约占体中的55%),且体内不同组织的水含量不同(如脑白质中水约占84%,肾脏约81%,牙釉质约3%),用核磁共振CT手段可测定生物组织中含水量分布的图像,这实际上就是质子密度分布的图像。现已对生物组织的病变和其含水量分布的关系作过广泛的研究。病变会使组织中的含水量发生变化,所以,通过水含量分布的情况就可以把病变部位找出来。图5-11是核磁共振成象装置图,图5-12是用核磁共振CT测出的脑部图象的断面图。