【文章来源】维普资讯

【原文出处】理论与探索

【原刊期号】第24卷2001年第3期

【原刊页号】175~177

【作者简介】陈昆玉(云南财贸学院统计与信息学院 云南650221)

【英文摘要】Abstract:Economics

0f informations is a new,dependment unmature discipline. G.J.Stigler and F.Machlup first raised the curtain on it.Up to now,its research field includes Economics of imperfect Information,Economics of Information Transformation.The economics research on information economy and the sociological research on information economy.Its disciplinary character decides its unique theory system and disciplinary system.

Key words:infomation;economics;economics of information;theoretical study

【 正 文 】

1996年10月8日,美国哥伦比亚大学名誉教授威廉.维克里(W.Vickrey)和英国剑桥大学教授詹姆斯·米尔利斯(J.A.Mirrielees)以其在“不对称信息条件下的激励理论”研究领域的突出贡献,分享了该年度诺贝尔经济学奖。从而使信息经济学迅速成为国际学术界关注的焦点。

l 信息经济学的兴起与发展

信息经济学的启蒙思想最早出自凡勃伦的《资本的性质》。在此之后的40年(1919---1959),奈特、米塞斯和哈耶克从市场信息角度。马尔萨克、阿罗和西蒙从统计决策与管理决策的角度,鲍莫尔从福利经济学角度,里斯曼和皮克勒从信息论角度,分别对信息经济学的思想启蒙做出了贡献。

在经济学文献中.信息经济学(economics 0f information)一词.起源于1959年马尔萨克的《信息经济学评论》,但信息经济学作为新兴独立学科的概念却是由诺贝尔奖获得者斯蒂格勒(G.J.Stigler)于1961年在《政治经济学》杂志上首先提出的,他在该杂志上发表了著名的论文《信息经济学》,研究了信息的成本、价值和信息对价格、工资及其他生产要素的影响,首次将信息作为经济活动的要素和经济运行的机制加以研究。1977年,他又指出应当用不完全信息作前提来替代有完全信息的假设,以修正传统的市场理论和一般均衡理论。为此,他一直被誉为信息经济学的创始人。1962年,美国普林斯顿大学教授F.马克卢普在《美国的知识生产与分配》一书中首次提出了知识产业的概念,从宏观上对美国的知识生产、分配和经济意义进行了卓有成效的研究。斯蒂格勒与马克卢普的研究首开先河地揭开了信息经济学研究的序幕,井初步形成了信息经济学微观和宏观两大研究学派。进入70年代以后,美国经济学家乔治.阿克洛夫提出旧汽车市场分析的“柠檬”理论,标志着信息经济学由产生形成进入到发展阶段。从1971年开始,美国经济学家K阿罗(K.Arrow,1972年度诺贝尔经济学奖获得者)也对信息经济学进行了研究,井于1984年出版了《信息经济学》论文集。在该论文集里,他开拓性地就信息和经济行为、信息价值要求、有限的信息和经济分析等论题进行了广泛研究,认为信息经济学是不确定性存在情况下的经济学。英国剑桥大学经济学教授詹姆斯.米尔利斯对信息经济学发展的一个重要贡献是在维克里研究基础上更完整地解决了最优所得税等经济激励机制问题;另一个重要贡献是开创性地建立起委托—代理关系的基本摸型,奠定了委托一代理关系的模型框架。美国教授格罗斯曼和施蒂格利兹也是重要的信息经济学家,他们1976年合作发表的《信息与竞争性价格体系》,被作为信息经济学经典名篇而广泛引用。格罗斯曼以传统的合理预期理论为基础开展微观信息分析,在信息与合理预期领域建立起一整套新理论,这使他获得1988年克拉克奖章。施蒂格利兹的贡献,主要体现在对不完全信息条件下产品市场、资本市场和保险市场中经济行为的分析、信息在社会资源配置的作用以及微观信息市场分析3个领域。日本经济学家野口悠纪雄对信息经济学理论的研究和传播也不容忽视。他在1974年出版了《信息的经济理论》一书,在该著作中.他分别讨论了传统经济理论关于完备信息的假设及结果、市场信息不完全的有关理论以及马尔萨克的信息系统选择埋论。1977年.渡拉特(M.u.Porat)在马克卢普对信息产业所作的研究的基础上,在贝尔(D.Bel1)的影响下,完成了9卷本《信息经济》,为信息经济学在信息产业结构方面的研究提供了一整套可操作的方法该方法不仅引起美国商务部的重视,而且于1981年被经济合作发展组织(OECD)用来测算其成员国的信息经济发展程度,影响着世界各国对信息经济和信息产业的研究。此外,日本的增田米二、宫泽和梅掉忠夫、英国的威尔金森(J.Wilkeson)、美国的保罗.霍肯(P.Hawken)、希汤姆.斯托尼尔(T.Stonier)亦对信息经济学的发展作出过杰出贡献。他们对信息生产力、信息时代的特征、信息系统对决策的作用、计算机信息成本和收益以及信息价值等问题进行了深入研究。1976年,美国经济学会在经济学中列出了信息经济学;1979年首次召开了国际信息经济学学术会议;1983年,国际期刊《信息经济与信息政策》在荷兰剖刊。这表明,信息经济学已进入一个新的发展时期,已成为一门具有广泛的国际性影响的新兴经济学分支学科。

2 信息经济学的研究领域

信息经济学虽是由经济学家首先涉足的,但图书馆学家、情报学家、计算机专家、未来学家……也都是该研究领域的积极投身者。正因如此,在短短几十年发展历史中,先后形成了一系列相对独立的分支研究领域。截止目前.可概括为5大领域。

2.1 完全信息经济学

该领域的主要代表人物是赫佰特-西蒙(H.A. Simon)、斯蒂格勒、肯尼思.阿罗、勒姆斯(M.Nermuth)、威廉.维克里和詹姆斯.米尔利斯等人。他们抨击了传统经济理论的完全信息假设,指出应该用不完全信息代替完全信息对传统经济学进行补充和修正。该领域是纯粹的经济学分支学科,不对称信息经济学(或不对称信息博弈论)可划归该领域。该顿域的主要内容包括:信息搜寻及搜寻成本;信息与资源配置;不完全信息条件下的经济行为分析;非对称信息和激励机制的设计:信息与经济组织理论;新福利经济学等等。在该领域作出杰出贡献的还有获诺贝尔奖的卢卡斯(理性预期学派)和3位博弈论专家:纳什(Nash)、泽尔腾(Selten)和海萨尼(Harsanyi)。

2.2 信息转换经济学

有关信息转换的经济学有信息处理经济学、信息系统经济学、通信经济学和刚兴起的网络经济学等。其中,信息系统经挤的研究在国内外较为深入。主要体现在两个方面:一是信息系统的经济分析,包括信息系统的投资决策分析、信息系统的经济评估体系、信息系统的投入产出分析等内容;二是信息系统的管理与营销,包括信息系统管理、数据处理与信息网络、信息系统营销等内容。总之,信息转换经济学主要是研究如何对信息流进行有效的控制、处理、管理和利用,以便更好地为信息使用者服务。

2.3 信息的经济研究

信息的经济研究主要包括:①信息商品的特征、生产与需求;② 信息的成本与价值;③信息贷源的分配与管理等。信息商品是一种特殊商品,它有保存性、共享性、老化可能性和知识创造性等特征。信息生产比信息供给的范畴窄,信息供给既要考虑信息生产,又要考虑信息传播。就信息的成本与价值而言,国内外许多学者从西方经济学理论角度深刻研究了信息的生产成本、交易成本、信息费用以及信息的效用价值。国内张远、葛伟民等学者纷纷论著,综合运用劳动价值论和效用价值论的观点对上述信息的成本与价值作了开拓性研究。对信息资源管理与配置的研究,国外有大量著述,由霍顿(Horton)等倡导的,兴起于20世纪70年代,于80年代处于发展黄金时期的信息资源管理(IRM)就属于该研究顿域

2.4 信息经济的研究

信息经济的研究是从知识的生产和分配、知识产业和知识职业、信息经济的分析和测定开始的,它与信息部门的发展紧密相关。这方面的两个最主要的奠基人是马克卢普和波拉特,其中波拉特的贡献最为突出,他不仅提出把信息业单列为第四产业,细分了信息服务部门,而且研究出了一套对信息经济规模与结构进行测算和分析的方法,他为此被尊为信息(产业)经济的鼻祖。马克卢普与波拉特之后,信息经济的研究吸引了越来越多的学者,也因此取得了很大的进展。信息经济研究的主要内容包括信息产业、信息市场、信息经济规模及其确定、信息基础设施经济问题和国民经济信息化等。

2.5 信息经济的社会学研究

这是信息经济的广义研究,即从社会结构和经济形态的角度出发,探讨信息经济对人类社会结构、政治制度、经济制度以及人类社会生活和精神状态的影响。这一研究方面的代表性理论就是所谓的“信息社会”和“后工业社会”等理论形式。在该领域作出成果的有日本的社会学家梅掉忠夫,美国的社会学家丹尼尔.贝尔、汤姆.斯托尼尔(Tom Stonier),未来学家阿尔温·托大勒(Alvin.Toffler)、约翰.奈斯比特(John .Naisbitt),企业管理专家斯坦·戴维斯和比尔·戴维斯,经挤学家保尔·霍肯(Paul.Hawken),法国的社会学家M.克罗齐埃(M.Crozirer)以及德国的政治学家洛塔尔.施配特等。

3 信息经济学的体系结构

信息经济学还是一门尚不成熟的学科,对信息经济学的研究从来就存在着争议。在对信息经济学体系结构的构建上,既可以把信息经济学看成一门相对独立的分支学科.构建其理论体系,表明其相对完整的研究范畴;又可把信息经济学看成一个由与信息经济有关,且相互联系紧密的众多分支学科组成的学科群,构建其学科体系,表明学科群中各分支学科问的关系。

3.1 理论体系

根据信息经济学的理论基础、研究对象和研究领域的不同,对信息经济学理论体系的构建基本存在着两种不同的观点。一种观点认为,应该按市场不确定性和信息技术确定性将信息经济学划分为微观信息经济学和宏观信息经济学两个部分;另一种观点认为,应该按西方经济学的传统框架将信息经济学划分为微观信息经济学,中观信息经济学(信息产业经济学)和宏观信息经济学3个部分。

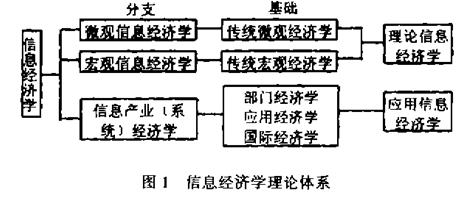

本文赞成第二种观点 在该划分中,信息经济学理论体系能够较好地与传统经济学中的微观经济学和宏观经济学相衔接,从而能较清楚地划分微观信息经济学与宏观信息经济学之间的界限,以及合理地安排各自学科的内容与理论体系,同时,能较好地安排信息产业经济学的知识体系。其中,微观信息经济学与宏观信息经济学构成理论信息经济学,信息产业经济构成所有信息部门经济学的总论性质的学科,属于应用信息经济学范畴。如图1所示。

微观信息经济学主要研究单个的抽象的信息生产者和信息消费者这个经济细胞,关心的是与信息生产、服务有关的企业和信息产品的消费与利用有关的行为,以及生产者与消费者之间的竞争关系。宏观信息经济学主要从国民经济这一层次人手,研究信息产品全部再生产过程中的国民收入运动,它着重阐述信息财富的价值观念,以及信息经济对人类政治手段、思想文化形成的影响。信息产业经济学主要研究信息产业的形成与发展、结构构成、分布与成长、关联与组织以及控制与优化等内容。

3.2 学科体系

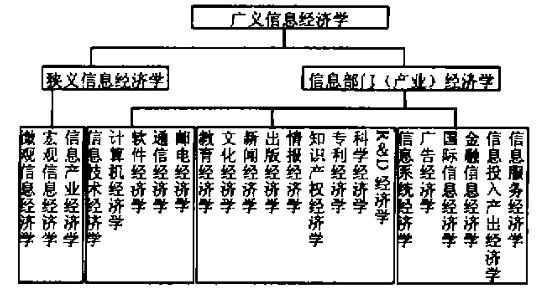

由前所述,信息经济学在其产生与发展的历程中综合性及边缘性的特点决定了其研究者们知识背景的多样性,而来自不同领域的学者因其关注的基本问题不同,在知识结构上存在差异,这卫决定了其研究对象、内容、方法及研究习惯和思维方式方面的不同,这是信息经济学研究中存在各分支领域的缘由=随着各领域研究的不断深入,相应形成了信息经济学的各分支学科,形成了上下位类学科关系 因此,把信息经济学看成是有关信息经济知识体系的学科群更为恰当。鉴于此,可以把信息经济学划分为广义信息经济学和狭义信息经济学,其中,狭义信息经济学仅包括上述理论体系中的微观、宏观信息经济学以及信息产业经济学,而广义信息经济学不仅包括狭义信息经济学,还包括3个子学科群,分别是:① 纯信息部门(产业)经济学分支群.如信息系统经济学、广告经济学、国际信息经济学、金融信息经济学、信息资源管理学、信息服务经济学、信息投入产出经济学等。② 信息技术部门(产业)经济学分支群,如信息技术经济学、计算机经济学、软件经济学、通信经济学、邮电经济学等。③广义信息生产与分配部门(产业)经济学分支群,如教育经济学、文化经济学、新闻经济学、出版经济学、情报经济学、知识产权经济学、专利经济学、科学经济学、研究与发展经济学等。

广义信息经济学学科体系的构成如图2所示。

各下位类学科与上位类学科(信息经济学)既联系紧密,又在研究对象 内容、方法、手段、深度和广度上有自身显著的特色,与信息经济学不同。它们与信息经济学不是同一关系,也不是整体与部分之间的关系,而是上位类学科与下位类学科之间表现的属种关系。

参考文献

1 陈禹.信息经薪学教程 北京:清华大学出版社,1998.

2 李丘.信息经济.北京:人民出版杜,1994

3 查先进.信息经济学研究的现状和未来.国外情报科学,1995,(3)

4 左美云,黄梯云.信息经济学的五大研究领域国外情报科学,1997,(2)

5 靳娟娟.信息产业经济学的研究领域情报理论与实践,1996,(I)

6 鸟家培.信息经薪学.经济学动态.1997,(8)

7 夏业良.论信息经薪学的形成、发展及韩研究对象世界经济文汇,1997,(4)

8 李纲.微观信息经薪学的理论与应用 情报理论与实践,1997,(4)