【原文出处】当代经济研究

【原刊期号】2004年第2期

【原刊页号】6 3~66

【作者简介】高红阳

(东北师范大学信息传播与管理学院,吉林长春

130117)

【中文摘要】现代经济理论在演变中出现了一个十分引人注目的现象。即经济研究范畴的不断拓展以及经济学与其它学科间交流和渗透的日益加深。2OO2年诺贝尔经济学奖授予给行为经济学者,这在引发国内行为经济学研究热潮的同时,必然会令我们思考它与同样研究人的经济行为的信息经济学,究竟有着怎样的内在联系。本文拟从三个方面对此做出分析。

【关 键 词】行为经济学;信息经济学;前景理论;理性;预期效用

20世纪中后期以来。现代经济理论在演变中出现了一个十分引人注目的现象。即作为主流经济学的新古典经济学假设与分析方法不断受到质疑和挑战。经济研究领域逐渐超出传统经济学范畴。经济学与其他学科相互的交流和渗透日益拓展加深。经济学中又派生出许多交叉学科和边缘学科。如不确定性经济学、信息经济学、行为经济学和实验经济学等。2OO2年。美国普林斯顿大学心理学教授丹尼尔·卡尼曼(Danid

Kahneman)因成功地将心理因素、心理分析方法引入人的经济行为分析领域一举得以分享本年度的诺贝尔经济学奖。这是继信息经济学者①几次摘得诺奖桂冠之后。行为经济学者首次赢得此项殊誉。此举同时引发了国内行为经济学的研究热潮。

对此。我们不禁要问。行为经济学的研究究竟是与信息经济学毫不相关从而全新的开始?还是信息经济学研究的延续?抑或信息经济学研究时代的终结?二者有着怎样的内在联系与区别?笔者拟从以下三个方面加以探讨。

一、行为经济学与信息经济学是以不同角度、方法来探索人类经济行为的共同规律

传统经济学认为,经济学是研究资源的有效配置。现代观点则认为。经济学也研究人的行为(human

behavior)。属于行为科学。作为经济学分支学科的行为经济学与信息经济学在这一基本点上是相同的。它们共同致力于人类的实际经济行为及其结果的解释和分析,共同寻求人类经济行为的共性规律,试图为建立一个更为严密的理论经济学体系提供支撑。无论是行为经济学还是信息经济学的研究,其根本目的绝不仅限于找出并证明传统经济理论存在的某些谬误。更重要的是。力图能对一定时期内存在的经济现象从各自不同的角度。按照不同的思维方法做出独立的并且更符合逻辑的解释。

行为经济学从行为心理学的角度分析人的决策问题。充分考虑心理因素对决策的影响,其核心是研究在不确定状态下人们在特定心理规律驱使下如何做出判断和决策。事实上。人们的行为不仅受利益的驱动。还会受到多种心理因素的影响。如本能、偏见、歧视及嫉妒等。但这些因素在传统经济学中被抽象掉了。从而导致在现实中存在许多传统经济理论无法解释的“反常”现象,经济预测也常出现较大偏差。行为经济学的研究使经济学界重新修正传统经济理论关于人类行为的某些公理性假设。主要包括对理性前提的否定以及对预期效用理论的质疑等。并以此为基础提出“前景理论”(prospect

theory)。进而使经济理论对真实世界人类行为的研究更加逼近现实。

信息经济学则从对“信息”含义、形式与作用的重新思考入手,创造性地发现作为特殊商品以及要素的信息会以不同形式作用于人的经济行为过程,从而使经济分析的环境和结论也更趋近于真实生活的本来景象。以不完全信息前提替代传统经济学的完全信息假设,是信息经济学兴起的主要理论起点之一。完全信息与不完全信息假设观念间的差别,甚至被誉为不同时代经济思想差别的缩影,从此可见其深刻的理论意义,即:它从根本上解决了完全信息假设的理论局限,充分考虑现实中信息的不完全属性,以此研究不完全信息如何导致不确定性的产生,如何改变经济参与者的决策环境从而如何影响其经济行为,研究“理性人”如何利用不完全信息使自身处于更为有利的对策地位等问题。

与行为经济学不同的是,信息经济学从信息及信息结构角度分析人的决策问题,并且仍然承认传统经济学的“理性人”假设,至于行为经济学所质疑的预期效用理论也是信息经济分析的重要基础。在分析方法的应用上,信息经济学因研究模式的一致性而普遍采用了博弈分析的方法,它本身也被认为是“非对称信息博弈论在经济学上的应用”②,这与行为经济学大量采用的心理分析方法显然是完全不同的。在具体的研究内容上,“信息经济学原理在相当程度上是揭示人性规律的一种透视角度,是对人类在一定信息结构下各种理性行为规律进行‘琢磨’的结果”③,而行为经济学则执著于尝试专门研究人类心理规律驱使下的非理性行为,正如莱布森(David Laibson,2000)所说,“在我们所进行的经济学交谈中,对心理现象的重要性着迷的人们正向全行业阐述自己的观点”。然而,就探索人类经济行为本质规律而言,二者是殊途同归。

二、行为经济学的某些结论是对信息经济学的部分否定

信息经济学是在否定传统经济学的完全信息假定基础上建立起来的。然而,关注信息角度的信息经济学不可能一一发现并解决传统经济学中存在的所有问题,因此它仍然沿袭了传统经济学中关于理性人、偏好不变、预期效用理论等基本假定。而这恰恰是行为经济学讨论的问题所在,是行为经济学的理论出发点。尽管行为经济学与信息经济学有着共同的研究目标,但理论起点的不同,直接导致行为经济学的某些结论构成了对信息经济学研究的严肃挑战。这主要体现在以下两个方面。

1、行为经济学对传统经济学进而信息经济学的理性假定提出了质疑。

信息经济学认为,外界信息的不完全使人们的预期受此约束以某种概率的形式呈现“不确定性”,“理性人”于是最大限度地利用可利用的信息以形成对客观状态的“近视”,以使自己的决策达到不确定条件下的“最优”。这里的理性意是指决策者对所有可得的信息进行系统分析,面对众多选择做出最优的决策。用卡尔·布鲁内的话来说,“经济人即会计算、有创造性并能获取最大利益的人,是进行一切经济分析的基础”。而行为经济学则认为,人类社会化的行为受复杂的社会关系制约,从而导致人的行为选择并非都是建立在理性思考的基础上,理性行为并不是唯一的行为方式,尽管不可否认理性仍是解释人类行为目标的重要因素之一。非理性行为如情绪化行为、冲动性行为、从众行为等理性行为之外的行为已经是被行为学者充分证明的大量存在的现象,因而对人的行为的分析一方面不能囿于理性行为的分析,一方面离不开用人的心理对其行为的解释。

卡尼曼等心理学家通过调查和实验收集了许多关于个体行为的研究成果,对经济学的理性假设,至少是对复杂决策情景下的理性假设提出了严肃质疑。他们发现,现实世界中的决策者并不总是依据概率法则评价不确定前景,实际上,人们的推理以系统化的方式违背了概率基本原则。一方面,人们不仅仅对于他所感知的客观世界的各种状态有偏好,而且对于怎样感知这些状态也有偏好。正如吸烟的人不愿认为他会在未来以某个概率死于癌症,买了一支股票的人不愿相信他的股票可能会以某个概率损失掉一样。另一方面,人们通常不具备运用经济学和概率论的知识,全面地分析问题和做出判断的能力。在此情况下,人的决策依靠“启发式捷径”(heuristics),亦称“拇指法则”(rule

of

thumb),因决策主体的判断是基于特定捷径或某种启发诱因,故使得实际决策有可能系统性地偏离理性的逻辑预测。据行为经济学目前的研究,一种基本的偏离来自人们经常使用的“小数定律”(1aw of small

number),即人们将小样本中某事件的概率分布就看成是总体分布,这说明人们会往往过于简单地将对不确定条件下的判断建立在少量信息的基础上;第二种偏离则来自信息的可得性(availability),也称为锚定效应(anchoring

efect),即人们总是通过很容易想起的事例来判断概率,结果造成较高权重被分配给突出或容易记住的信息,其表现就是夸大“常识”、夸大“典型”,从而产生不准确甚至歪曲的认识;第三种偏离来自后悔理论,即当人们犯错误时,哪怕是很小的错误,也会产生后悔之痛。为避免这种后悔感的产生,人们于是采取一些非理性行为;第四种偏离来自对自己的判断人们经常会表现出的过分自信(over

confidence),与深层心理现象有关的过分自信一般会导致错误,而当错误结果重复出现时,就会引起人们的注意,进而使市场表现反应过度或反应不足。如对股票价格的过度敏感可能是投资者对利好新闻短期刺激过度反应的结果。详细论述请参考·卡尼曼和特维尔斯基在1971、1972、1974和1982年发表的系列文章。

戴维·莱布森(20oo)和马修·拉宾(Matthew

Rabin,l998)都曾描述了一个有关人与金钱间存在的有趣的’

“反常现象”,即当人们在收到金钱收入之前,都能相当理性地做出储蓄规划,可当收入真到手之后,人们的意志却崩溃了,钱往往会立即被花掉,这一现象被称为“夸张贴现”。这说明意志力的缺乏也是人们在经济实践中选择非理性行为的原因之一。

2、前景理论对作为信息经济学方法论基础的预期

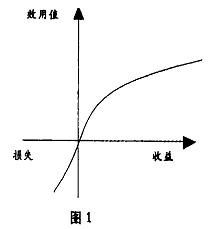

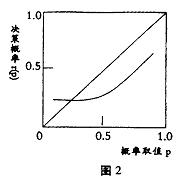

其中△W=Wi—W,为财富对某一参照水平We的偏离。价值函数v(wj)是决策者主观感受所形成的价值,它体现了决策者更关注财富围绕参照水平的变化量,而不是财富的最后价值绝对量。价值函数(图1)从总体上看呈s形,表明决策者是面向收益的风险厌恶者和面向损失的风险爱好者。决策权重函数(图2)在小概率上取值相对较高,在大概率上取值相对较低。前景理论可以解释许多过去无法解释的现象,如为什么人们痛恨损失的程度往往更大于收益带来的喜悦程度,为什么会出观偏好变换(preference

reversa1)现象以及为什么会发生最早质疑预期效用理论的著名的“阿莱斯悖论”(Allais Paradox)情形等。

前景理论中提及的偏好分离效应(isolation

effect)亦推翻了预期效用理论中效用仅仅与事件的最后状态(概率分布和事件结果)有关的结论。因为人在分析评估不同的待选择前景时,往往会暂时剔除各种前期效用理论的质疑。

预期效用理论认为,决策者谋求的是加权估价后形成的预期效用的最大化。假设对于当前决策者存在一个财富Wi;的价值函数u,如果对应于不同财富水平Wi;的行动a发生的概率是Pi,行动b发生的概率是qi;,当且仅当 ΣiPiu(Wi)>Σiqiu(Wi),决策者会偏好行动a而不是行动b。

与此不同,前景理论认为,个体进行决策实际上是对前景的选择,前景是指各种风险结果。前景选择所遵循的是特殊的心理过程与规律,而不是预期效用理论所假设的各种偏好公理。前景理论的一个核心概念是“架构效应”(framing

effect)。即问题的不同表征形成对相同决策问题的不同“架构”,因而产生的偏好与选择的各种不一致。前景理论假设了两个函数的存在,即价值函数(value function)v和决策权重(decision weight)Ⅱ,决策者选择行动a而不是b的条件是:

ΣiⅡ(Pi)v(△Wi)﹥ΣiⅡ(qi)v(△Wi)

景中的相同因子,而通常情况下剔除方法并不是唯一的,这种处理问题方法的多样性必然会导致人的偏好显现分散特征。

另外,卡尼曼和塞勒特殊指出,人们在决策时需要估计的是决策的各种结果和这些结果所带来的体验效用(expedenced utility),追求的是体验效用而非决策效用(decision

utility)的最大化,但由于体验效用估计的困难而很难实现其效用水平的最大化。引用回顾效用(recollected

utility)预测未来体验效用的作法也不恰当,对人们决策行为的研究必须寻求能对体验效用进行正确估计的方法。而这进一步否定了预期效用最大化模型。

三、行为经济学的发展并未否定信息经济学

尽管行为经济学动摇了信息经济学的理论基础,进而在一定程度上否定了信息经济学的某些结论,但正像建立在否定传统经济学完全信息假设基础上的信息经济学无法撼动整个经济学体系一样,行为经济学亦不可能全面否定信息经济学的所有理论。事实上,行为经济学理论的发展已经并且还将继续推动信

息经济学的研究。

首先,行为经济学与信息经济学都是分别从各自角度对人类经济行为分析的有益探索,都为经济理论增加了经济行为分析的变量,从而都丰富了经济学科。体系的内容,并从实质上都加强了经济分析对现实问题的解释功能。行为经济学与信息经济学既非分支学科的简单并列,也非理论发展的自然替代。它们共同作为经济学不可分割的部分,共同致力于构建经济学更为真实合理的行为基础,相互补充相互推动,使经济学理论日益向现实回归。

其次,信息经济学理论发展至今,已经形成了纷繁复杂的学科体系,它所着重分析解决问题的广度与深度是行为经济学无力或不可能涉及的。除侧重分析人类经济行为的主流信息经济学之外,信息经济学的分析对象日益丰富。信息部门经济学重点分析信息产业部门特征及其对国民经济的影响;互联网时代,对于网络经济的探讨亦成为信息经济学研究的一个重要方面;信息社会学以信息技术和经济信息化为基础研究社会生活和社会制度的演变趋势,其对信息问题的研究克服了其他信息经济研究中只重视经济生活的自然因素、忽视社会因素的缺点,从不同方面分析了信息经济的社会关系;信息政治经济学从组织、体制和经济关系的角度人手分析经济的信息化;对信息经济学的研究,甚至还触及对马克思主义经济学中信息经济思想的挖掘,如马克思曾预言,生产力发展到一定阶段,社会生活过程就会“受到一般智力的控制,并按照这种智力得到改造”,这一预言在信息化时代正在变成现实。可以肯定,行为经济学等其它学科的发展必将不断为信息经济学的研究提供更广阔的思路和空间。

第三,行为经济学的某些成果可直接促进对信息经济学理论的修正。委托代理理论是信息经济学研究的核心,而达成委托代理均衡合同的激励机制的设计又是委托代理理论的核心,同时也是信息经济学理论研究中的几大难点之一。行为经济学采用的心理分析方法,为此提供了有价值的借鉴。一种观点认为,由于转换工作成本的存在以及人们为避免心理之痛而有选择“吸收”所从事工作相关信息的作法,导致了心理“锁定”(10ckin)机制,表现为从事不同工作岗位的人都倾向于获取一些信息而避免另一些信息以维持自己内心的平衡。如果企业管理者能把握这些心理规律,通过适当手段影响不同岗位人的“信念”偏好,从而树立起利于公司的“岗位人格”,那么心理因素甚至企业文化的内容就被巧妙地纳入了委托代理机制设计的分析当中,这无疑是有益于问题解决的一个崭新视角。另外,将行为经济学的心理分析思路引入不完全信息、非对称信息条件下的股票市场、保险市场、信贷市场等的尝试,也都取得了进展。

第四,卡尼曼和特维尔斯基亦曾指出,预期效用理论和前景理论都是人们在决策过程中所必需的理论指导。预期效用理论适于解释理性行为,而前景理论适于描述实际行为。实际上,我们清楚地看到前景理论及其拓展(累积前景理论cumulative

prospect,1992)比预期效用理论更精确地描述了人们在风险下

的决策行为,这为将来经济学科包括信息经济学进一步的应用性和实证性研究打下了坚实的基础。

注

释:

①主要指获得1996年度诺贝尔经济学奖的威廉·维克里(Wi1lian S.Vickrey)、詹姆斯·莫里斯(James

a.Mirrless)和获得2001年度诺奖的乔治·阿克洛夫(George

Akerlof)、迈克尔·斯喜彭斯(A.Michael Spence)、约瑟夫‘斯蒂格利茨(Joseph E.Stiglitz).

②张维迎、博弈论与信息经济学[M].上海人民出版社,1996.11.

③谢康.信息经济学原理[M],中南工业大学出版社,l998.47,

参考文献:

[1]Tversky

A,Kahneman D.Belief in the

law small numbers.Psychological

Bulletin,1971,76:105一l10、

[2]Tversky

A,Kahneman D.Availability:A heuristic

for judging frequency and probability.Cogmitive Psychology,1973,5:207—232.

[3]J

Tversky A,Kahneman D,Judgment under

uncertainty:Hearistics and

biases.Science,1974,185:l124— 1131,

[4]Tversky

A,Kahneman D.Judgment of and

by representativeness.In:Kahneman D,Slovic

P,Tversky A.ed.Judgment Under

Uncertainty:Heuristics and

Biases.Cambridge University

Press,Cambridge,1982.

[5]Tversky

A,Kahneman

D.Rational choice and framing of

decisions.Journal of

Business,1986,59:$252—278.

[6]Mark

J.Machina,Choice Under

Uncertainty:Problems Solved and

Unsolved,Economic

Perspectives,l(1),1987.

[7]黄祖辉,胡豹.经济学的新分支:行为经济学研究综述[J].浙江社会科学,2OO3,(2).