许晶华

【文章来源】中国期刊网

【原文出处】情报学报

【原刊期号】第20卷第5期2001年10月

【原刊页号】618~624

【作者单位】华南师范大学经济与管理学院,广州510631

【作者简介】作者简介:许晶华,男,1965年生,副教授,华南师范大学经济管理学院副院长。主要研究方向为信息产业与信息经济。

【中文摘要】通过阐述马克卢普知识产业分类,波拉特、OECD和NAICS信息产业分类的结构和特点,分析了马克卢普与波拉特分类体系的同质和内涵扩展的关系,指出知识产业分类的原则是根据知识的存量,信息产业分类强调信息的流动以及在不同时期信息技术水平差异的影响。比较了波拉特分类与OECD分类的侧重点和各自的优点,剖析了OECD分类实质上是波拉特分类范围的缩小和具体化,阐明了波拉特与NAICS分类体系变化的原因,并强调信息产业分类体系随产业结构变化而调整的动态规律。

【关 键 词】信息产业 知识产业 信息经济 分类体系 比较

【 正 文 】

从20世纪50年代中期开始,信息在经济活动中日益重要的作用越来越受到经济学家的关注。近半个世纪以来,对信息的经济学研究沿两条既相互联系又有明显区别的脉络发展。一条是把信息作为经济中的一种内生变量,其表现形式可能是事件概率、价格体系、市场信号等。所以信息就成为生产要素中的一种稀缺资源,具有经济价值。经济活动中的行为是在信息不对称条件下的博弈,它对生产、管理、决策和经济绩效产生重要影响。这条脉络形成了以索罗(Robert Solow)、阿罗(Kennth Arrow)、斯蒂格勒(G.J.Stigler)、斯蒂格利茨(Joseph E.Stiglitz)和米尔利斯(J.Mirrlees)为代表的,研究在信息不对称条件下企业和组织的经济活动规律的微观信息经济学理论与应用体系。另一条脉络是以马克卢普(Fritz Mac hlup)、波拉特(M.U.Porat)和经济合作与发展组织(OECD)相关研究小组为代表,他们把信息的生产、分配、传播和消费过程当作一种产业,运用投入产出方法分析其经济变化规律,形成信息经济的理论与应用体系。在信息经济研究中,首要的任务是确定信息产业的范围和类型,即在现有的经济体系中,哪些部门是信息部门或准信息部门,划分信息部门和非信息部门的标准是什么。这样,信息产业的分类原则和方法成为信息经济研究的基础性工作,它对正确测算信息经济的多种经济指标至关重要。所以通过对现有几种信息产业分类体系的比较研究,能够较好地掌握信息产业的变化和发展规律,揭示信息经济的本质和结构变化。

1 信息产业的四种典型分类体系

1.1 马克卢普的知识产业分类体系

马克卢普对知识产业的研究起源于他对传统经济学中垄断与竞争问题中创新与发明及专利制度的作用的研究。他认为,知识的生产、处理和流动应当作为一个不可忽视的产业部门。他将知识产业从其他相关产业中分离出来,加以详细的经济学研究。他将知识产业定义为:为自身消费或者为他人消费而生产知识,或从事信息服务和生产信息产品的组织或机构。这些组织机构包括通常意义的经济单位,如厂商、机构,甚至可能是个人或家庭。信息产品是以生产、传播和接收知识为主要目的的有形产品;信息设备指以生产、传播或接收知识为目的,或以信息服务为目标的机械、器具、装置或设施;知识的生产者是指那些新知识的创造者。以此为标准,他将知识产业划分为5个大类:教育、研究开发、信息手段、信息机械和信息服务。共有30种产业。这30种产业中,教育包含普通教育、专业教育、在职教育与培训和公共图书馆;研究开发包括基础研究和应用研究;信息手段包括表述和传输信息内容的载体;信息机械包括信息产品的生产机器,信息产品的处理和传播设备;信息服务包括法律、审计、保险、医疗(外科除外)、金融、商业和代理服务等。他以这种分类体系为依据,利用国民经济核算体系中的最终需要法,对其中某些行业的统计方法作了修改调整,计算出美国1958年知识产业占国民生产总值的比重为29%。

1.2 波拉特关于信息产业的分类体系

波拉特关于信息产业的分类思想是基于人类的经济活动分为物质和信息两大范畴:一类涉及物质与能量从一种形态到另一种形态的转换,一类涉及信息从一种形式到另一种形式的转换。基于此,国民经济的结构也包括物质产业部门和信息产业部门。这两大部门是相互联系、相互交错的,但各自具有明显不同的特性。波拉特创造性地把原来三产业类型划分为农业、工业、服务业和信息业四产业类型。为了对信息产业进行研究,根据物质和信息的流动情况将美国经济划分为6大部门:民间制造部门、公共制造部门、家庭经济部门、第一信息部门和第二信息部门(包括民间管理部门和政府公共部门两类)。民间制造部门和公共制造部门属物质生产部门,提供一切物质产品和服务。家庭经济部门提供劳动力服务。第一和第二信息部门生产和分配经济中所需要的一切信息产品和信息服务。为了具体分析信息产业,他将第一信息部门定义为:一切为现在市场制造信息机器或出售信息服务的产业。这个部门的主要活动是提供处理信息和传递信息的技术基础设施,并出售信息商品。他根据1977年美国标准产业分类表(SIC),将其分为2位或3位SIC的8个主要产业,具体概况如下:

(1) 生产知识和具有发明性质的产业。包括研究开发与发明产业、民间信息服务业下面的10个4位SIC产业。

(2) 信息交流和通信产业。包括教育、受法律管制和不受法律管制的信息交流工具、公共信息服务共21个4位SIC产业。

(3) 风险管理业。包括各种保险、金融和投机经纪共6个4位SIC产业。

(4) 调查与协调业。包括调查和非投机性经纪、宣传业、非市场协调机构共22个4位SIC产业。

(5) 信息处理与传递服务业。包括电子和非电子处理手段、电信与电话共16个4位SIC产业。

(6) 信息货物和信息机器业。包括电子和非电子投资货物业、非电子消费和中间货物业、电子消费货物和中间货物业,共计33个4位SIC产业。

(7) 第一信息部门中具有直接类似市场性质的特定的部分政府活动。包括联邦、州和地方政府的一次信息服务业、邮政服务业,共计6个4位SIC产业。

(8) 用于信息活动的基础设施。包括信息活动场所的建筑业、信息建筑的租赁、办公大楼必需品的供应业,共3个4位SIC产业。

由此看出,第一信息部门的8个主要产业囊括了以某种方法生产、处理、传输和消费知识与信息的117个产业。同时,波拉特还强调:第一信息部门中的产品或服务,在本质上必须是传递信息或者对于信息的生产、处理和流通直接有用的东西。在这个部门里,信息必须当作商品来交换。

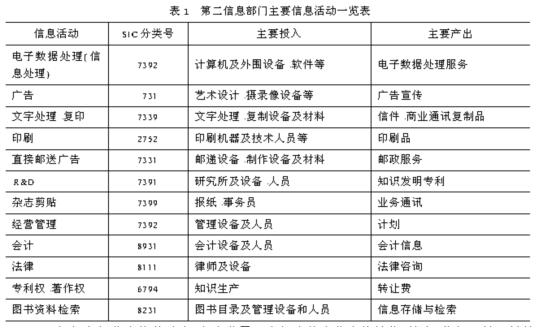

第二信息部门是一个比较难界定但又不能忽视的信息部门,包括政府或非信息企业为了内部消费而创造出的一切信息服务。它的信息活动过程是,由第一信息部门购进信息商品和信息服务,作为第二信息部门的中间投入进行生产,然后在第二信息部门内部消费掉。它的目的并不是向市场上提供信息商品,而只是向本部门内提供必须的信息服务。它所从事的信息服务的生产是辅助性的,最具有这种特征的是政府公共管理部门和民间管理部门,而这些部门是分散在各个不同的产业中,在农业、工业、服务业中都占有或大或小的比重。另外,在非信息部门,也存在信息活动的问题,如会计、文书、通讯联络等,也应该将这些活动划入第二信息部门。因此,对第二信息部门信息生产的投入和产出直接测定是相当困难的,只能通过信息工作者的收入和购置的信息资本货物折旧来间接测算。按照SIC的分类标准,第二信息部门的主要信息活动见表1。

波拉特为更好地揭示信息产业在经济结构中的变化,计算第一、第二信息部门的投入产出,还根据美国劳工统计局(BLS)职业分类表中的422种职业,从就业的角度将信息职业分为三类:

(1)、信息市场类职业者:这类职业的主要工作是生产信息并在市场出售信息产品。这种职业又可分为二类:

① 知识生产者:包括从事科技工作的29种职业和从事个人信息服务的21种职业。

② 知识分配者:包括从事教育工作的31种职业,从事公共信息传播的3种职业和从事新闻工作的6种职业。

(2)、提供市场信息的劳动者:在企业里和市场内从事信息的搜集、综合、分析和处理并传播信息者。它又细分为:

① 市场调查人员:包括从事信息收集的11种职业,从事调查经纪的15种职业,从事计划管理的14种职业。

② 信息处理人员:包括在非电子部门从事信息处理的22种职业,在电子部门从事信息处理的9种职业。

(3)、信息基础设施劳动者:这种职业是支撑前两种活动并操作信息机械的职业。它包括从事非电子机械操作的13种职业,从事电子机械操作的7种职业,从事电信基础设施建设的6种职业。

在以上187种与信息活动相关的职业中,约有28种是具有信息劳动和非信息劳动双重特性的。其中从事信息劳动与服务劳动各占50%的职业有22种,从事工业和信息劳动各占50%的职业有6种。

这样,在研究信息经济时,不仅可以依赖SIC中的信息活动情况对第一、第二信息部门的经济效益进行测量,还可以根据职业标准分类研究信息产业劳动力在产业部门的就业变化、收入变化、劳动力质量变化的规律。

由此看出,波拉特信息产业分类是依据经济领域中信息活动的不同目的将其分为第一信息部门和第二信息部门,并且按照SIC仔细地筛选出产业的三级或四级类目,形成信息产业较为完整、详尽、操作性强的分类体系,成为信息经济研究中较有影响的产业分类。他根据这个分类体系计算出美国1967年信息经济的规模为:第一信息部门的生产总值占国民生产总值的25%,第二信息部门的生产总值占国民生产总值的21%,信息产业占整个国民生产总值的46%。信息职业约占全部就业的50%,信息就业者收入占全部劳动力收入的53%。

1.3 OECD关于信息产业的分类

在波拉特关于信息产业分类及对美国信息经济测算的报告发表后,在世界各国特别是西方工业化国家引起了广泛的关注。因为从70年代末到90年代,由于信息技术及其产业化以前所未有的速度发展,促进了信息经济快速增长,产业结构变化十分明显,所以OECD于1981年利用波拉特的分类体系与测算方法对其成员国进行了信息经济的测算。由于各国经济统计体系的差异性,他们将第一信息部门定义为:直接用来生产和分配信息商品和服务的部门,这些部门生产的信息商品和服务必须在市场上出售。它包括知识的生产与开发产业、信息流通与通信产业、调查和协调业、风险管理业、信息处理与传递服务业、信息商品六大产业。它也把在政府部门中以提供商品化信息服务为主的部门划为第一信息部门。第二信息产业部门是那些在物质商品和服务生产过程中通过提供非商品化的信息服务能够增加产出附加值的部门。信息职业的范围包括生产信息、处理信息、管理信息、分配信息以及在信息基础结构中从事信息操作和维护的职业。由此看出,关于信息产业分类的基本框架还是波拉特的体系,只是在此基础上作了一些修改和调整,以适应OECD各成员国的测算而已。

但随着信息技术的迅速发展和信息在经济活动中重要性的日益提高,OECD的信息、计算机与通讯政策委员会(ICCP)开始着手建立一个关于信息产业的分类及统计模式,特别是在信息商品与信息服务方面,采用面向产品的分类方法,在UNSO SOEC中心产品分类表(CPC)的基础上,将其分为7大类:(1)计算机,(2)办公和会计事务设备,(3)电子及半导体元器件,(4)工业电子产品,(5)广播和电讯设备,(6)广播和电讯服务,(7)软件与其他计算机服务。并于1997年8月提出了信息和通信技术部门定义草案,重点是定义信息技术产品和服务部门,而避开了对争议较大的第二信息部门的明确划定。

1 4 北美产业分类系统(NAICS)的信息产业分类体系

在1997年,NAICS发表了新的产业分类标准,把信息业明确列为一种产业类目,而不像波拉特分类体系那样将信息产业分散在不同产业中。NAICS将信息业定义为将信息转变为商品的行业,它分为四大类

(1) 出版业:包括报纸、期刊、图书、数据库出版者和软件出版者;

(2) 电影和录音业:包括电影、视频业和录音业;

(3) 广播和电信:包括无线电和电视广播,有线网和节目传播以及电信业;

(4) 信息服务和数据处理服务业:包括新闻辛迪加、图书馆和档案馆以及数据处理服务业。

由于目前信息产业没有一个标准定义,不同的政府部门、社会团体及研究机构对它有不同的定义和研究范围。除以上四种之外,美国电子协会(AEA)、日本经济与技术协会等,也对信息产业的范围作过分类。我国对信息产业分类研究,较有代表性的是刘昭东将信息产业划分为信息技术设备制造业和信息服务业(包括传统的电子信息服务业)。由于这种分类较为简略,和我国经济统计体系中产业类目设置的差异较大,要全面测算我国信息经济各项指标相当困难。

2 几种分类体系的比较研究

2.1 马克卢普与波拉特分类体系的比较

马克卢普的知识产业和波拉特的信息产业的范畴均是信息和知识的生产、处理、传播和分配部门,其目的都是用来测算产业的大小,但两种分类体系也存在着明显的差别。

(1)、波拉特的信息产业分类是在继承马克卢普知识产业分类基础上的扩展。特别是波拉特把信息产业分为第一和第二信息部门,严格区分了在市场上交易的信息商品和内部消耗的信息产品和服务,再配合以信息职业的分类,构成了一套比较完整的信息产业分类体系。马克卢普知识产业分类则较相对笼统和粗略,没有详尽分析知识和信息的生产、分配活动在不同部门的作用机制。

(2)、马克卢普将其体系定义为知识产业,而波拉特却定义为信息产业,是源于不同的研究思路。马克卢普当时的思路是研究创造发明及创新活动对经济活动的影响,侧重于知识的生产与分配以及它的规模大小,而波拉特是为美国商务部调查美国信息经济的规模及在经济结构中的比重所从事的研究。因此,他们各以知识产业和信息产业来命名,是根据研究目标的要求而定。值得注意的是,从80年代以来马克卢普将知识和信息作为一个整体来研究,他认为信息在生产知识的过程中发挥作用,知识作为一种被确证的、归纳的信息,应该使用流动的信息(flows of information)和知识的存量(stock of knowl-edge)来区别知识和信息在生产和分配过程中的特征。

(3)、从两人研究所处的技术背景分析,马克卢普研究知识产业时,信息技术尚处于由电子管到晶体管的第一代,人类对知识的创造能力,信息的生产和分配能力还是以传统的生产方式为主,信息产品的生产率相对较低。而到1977年波拉特研究信息产业时,信息技术的水平己由集成电路到大规模集成电路的第三代,信息技术的应用也有了较大的发展,对信息的生产、处理和分配能力已有较大的提高,信息设备制造业和信息服务业的范围有了较大的扩展。所以波拉特的分类体系能更全面地揭示信息产业内部的结构变化。这也是很多国家利用波拉特的分类体系来测算信息产业规模而不使用马克卢普的知识产业体系测算的原因。

2.2 波拉特与OECD信息产业分类体系的比较

(1)、从分类体系来看,OECD的分类体系基本上是沿袭波拉特的分类体系,但OECD对信息产业的研究重点是在第一信息部门,即信息技术制造业、金融、保险、教育、R&D中信息生产和分配的经济效益研究,信息技术对经济的发展与促进作用,特别是电子、计算机、通讯技术对经济发展和社会结构变化的作用。由于对第二信息部门的分类方法存在着各种争议,所以对第二信息部门的经济研究大多是描述性而非实证性测算。因此可以把OECD信息产业分类作为波拉特分类体系的较小规模的应用,而并非一种新的分类体系。

(2)、OECD第一信息部门中没有部分政府活动和信息基础设施两大类,而是把在政府部门中以提供商品化信息服务为主的部门归入第一信息部门,实际上是把部分政府活动这个在波拉特分类中较为模糊的部分作了明确规定。而将信息基础设施这个具有明显工业特征的部门从第一信息部门删除,其目的是能够比较精确地界定第一信息部门。

(3)、把信息技术产品及服务按CPC分类表分为7类,主要目的是重点研究信息技术产业对经济的影响。因为80年代以后信息技术产业是信息产业中发展最快、应用最广,对经济增长促进作用最大的产业。

(4)、OECD对信息职业分类较笼统而波拉特信息职业分类较详细,是由于各个国家职业分类体系不同。波拉特信息职业分类是按照美国劳工局职业分类表确定的,而OECD各成员国使用的职业分类表可能是国际标准职业分类(ISOC)或各国自定的分类体系,所以在信息职业分类中,采用了粗略而不是详细的分类原则。

2.3 波拉特和NAICS分类体系的比较

在四种关于信息产业分类体系中,差别最大的是波拉特和NAICS分类体系,它反映了30多年来信息产业在经济结构中作为较为模糊的产业形态发展成为一个具体的、增长最快的产业的历史轨迹。

(1) MAICS分类中几乎将信息设备制造业从信息业中剔除,只保留信息产品和信息服务业。这种变化说明信息设备制造业已经独立地构成了一个工业部门,它的作用是作为信息转化为商品的一种辅助工具,利用它将信息从无形产品转化成有形商品或提供服务。所以NAICS的分类范围限定在信息内容和服务部门,理所当然其范围要比波拉特信息产业的范围小很多。

(2) 将信息技术产业作为一个单独的产业来研究,是近年来的一个发展趋势,其原因是由于信息技术的应用、信息技术产业化已成为现代经济增长的主要部分,成为促进产业结构升级和经济结构转型的主要动力。如美国商务部连续三年发布的美国1997、1998、1999年关于数字经济的报告中,就明确而详尽地将信息技术产业作为独立的产业进行研究。

(3) NAICS的分类是按信息的内容来确定范围,而波拉特的分类是按照信息活动的目的来确定范围。

3 结 语

对信息产业的分类,虽然有多种体系,但经时间检验被认为较为全面的还是波拉特分类体系。随着信息技术的开发应用,信息生产、处理和分配能力的提高,传统产业中信息生产的比重增加,如在新品种的培育和农业生产中专业技术信息服务和农产品市场信息服务;在工业中产品设计、制造过程的自动化、智能化,采购和销售过程中网络化程度的提高;在服务业中通过电子商务将传统商业服务与信息服务结合起来,都会使第一、第二信息部门的范围扩大,使信息活动渗入到绝大多数产业中去,并发展出如网络经济、数字经济和知识经济等独具特色的经济形式。因此,信息产业的分类体系不应是静态的。它应该随着信息活动的扩展而得到相应的调整,能够及时反映信息产业结构变化的规律。

注:

1、收稿日期:2000年9月8日

2、此项研究受广州市社会科学联合会资助。