实践主题

从教学实践或教学设计出发,与同学们讨论如何采取更有效的教学策略培养学生的物理观念。

实践目标

结合本章相关知识,与身边的同学进行讨论,对物理观念的有效教学策略加以分析,以帮助同学们更好的结合教育实际,掌握本章的学习内容。

实践任务

1.与同学们讨论如何更有效的促进学生的物理学习。

2.运用物理观念教学策略的相关知识进行分析。

实践要求

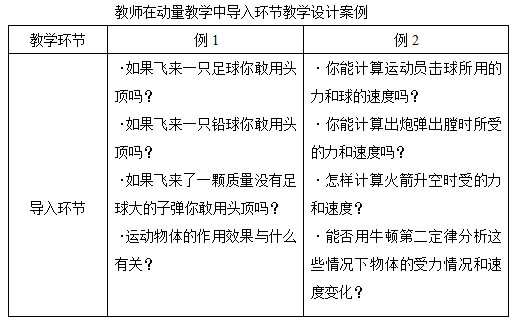

1.对比针对同一内容采用两种不同教学策略的案例。

2.分析两个不同的教学策略对培养物理观念作用,写出一篇800字的案例报告。

分析样例:

教师分析:

在例1中,教师首先问学生:足球、铅球、子弹先后飞来,你敢用头顶吗? 学生回答:敢顶足球,不敢顶 铅 球 和 子 弹。 教 师 接 着 问: 为 什么? 学生回答:不敢顶质量大、速度快的物体。教师接着提出问题: “运动物体的作用效果与什么有关?”教师希望学生通过分析得出 “运动物体的作用效果与质量和速度因素有关”,从而建立动量概念。

在例2中,教师带领学生回忆击球、炮弹出膛、火箭升空的情景,提出问题: “怎样计算台球、炮弹、火箭受力和速度变化的情况?” 当学生充分思考并尝试用牛顿第二定律计算时,他接着提出问题: “能否用牛顿第二定律分析这些情况下物体受力情况和速度变化?”当学生意识到用已有的知识无法解决问题时,教师指出: “原则上,我们可以用牛顿定律解决所有力学问题,但是,像碰撞、炮弹发射和爆炸、火箭升空这样受力情况比较复杂的实际问题,直接用牛顿定律解决就非常困难。需要引入新的概念。” 接着带领学生回顾历史上动量概念建立过程中科学家的思考及所做的工作。教师希望学生在了解历史上科学家的思考过程的基础上, 再通过分析、 综合、对比、归纳等思维活动建立动量概念。

动量概念的建立在物理学发展史上具有重要意义。上述两例虽然都是建立动量概念,但引发的思考却不一样。例1通过举例限定了学生的思维,等于直接告诉学生 “运动物体的作用效果与质量和速度有关”,然后给出动量的定义、公式、单位,从而建立动量概念。这样的教学过程,学生的思考是肤浅的,对动量概念的理解是狭隘的。例2则通过碰撞、打击、爆炸等实例,引发学生思考。学生带着问题跟随教师回顾历史上物理学家在寻找自然界守恒规律的过程中,如何通过研究碰撞等复杂的力学问题,建立动量概念的思想和方法,引导学生思考运动的量度与追寻守恒量的关系、思考自然界的对称性和物理守恒律之间的关系、思考研究碰撞现象在物理学发展中的意义和作用等。这样的教学过程,教师把建立动量概念的过程放在大的历史背景中,学生的思考是深刻的,对动量概念的理解是全面的。同时,通过学习动量概念,学生逐渐认识“每一种守恒定律,必定有其伴随的物理对称性”这样的物理观念。