| 上一节 | 下一节 |

|

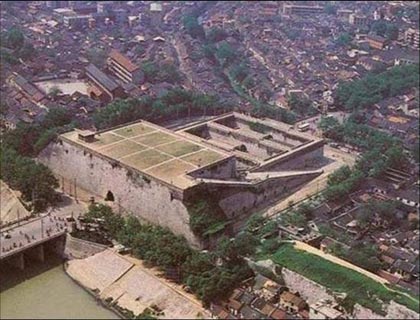

【历史脉络】公元1368年,朱元璋在应天(今江苏南京)即皇帝位,建国号“明”,建元“洪武”,8月,明军攻入大都,元朝灭亡。之后,明军又先后平定了四川明氏政权与云南、东北的残元势力,再次实现了全国的统一,并确立起了一套对明乃至清代影响深远的国家政治体制。 朱元璋去世后,他的孙子朱允炆即位,是为建文帝。建文帝采用朝臣齐泰、黄子澄等人的建议,意欲改革朝政,削夺诸位藩王的势力,引起不满。1399年,燕王朱棣以“清君侧”的名义,骑兵南下,1402年攻入南京,建文帝下落不明,史称“靖难之役”。朱棣即位,改年号为“永乐”,是为明成祖,不久,出于北边防务需要,迁都北平。1424年,朱棣病逝于北征蒙古的途中,其子朱高炽即位,改元“洪熙”,但他在位不及一年便去世了。他的儿子朱瞻基即位,改元“宣德”。洪熙、宣德时期,通过一系列政治与社会制度改革,使国力有所提升,民众生活相对安宁,史称“洪、宣之治”。 宣德皇帝去世后,其子朱祁镇即位,改元“正统”,是为英宗。英宗宠信宦官王振,激变瓦剌,并亲征北上,在土木堡打败,被瓦剌所俘,史称“土木之变”(也称“英宗北狩”)。“土木之变”后,以于谦为首的朝臣拥立正统皇帝的弟弟朱祁钰为帝,改年号为“景泰”,展开了北京保卫战。在于谦的主持下,击败瓦剌军队,正统皇帝被送回,称太上皇,幽居南宫。1457年,退位的正统皇帝依靠徐有贞、宦官曹吉祥等人的支持,趁景泰皇帝病重之机,发动政变复辟,改年号为“天顺”,史称“南宫复辟”(也称“夺门之变”)。自“土木之变”后,明朝国势呈现出日渐衰落之势。 1464年,天顺皇帝病逝,其子朱见深即位,改元“成化”,是为宪宗。宪宗宠信宦官,设“西厂”,宦官专政局面进一步发展。到其子孝宗朱祐樘即位(年号弘治),一改其父之风,勤于政事,倡行改革,朝政一度有所恢复,国泰民安,史称“弘治中兴”。1505年,孝宗病逝,子朱厚照登基,改年号“正德”,是为武宗。正德皇帝宠信宦官刘瑾等,荒淫无度,国势日坏。1521年,正德帝去世,因无子由其堂兄朱厚熜即位,改年号“嘉靖”,是为世宗。为巩固皇权,嘉靖帝发动了“大礼仪之争”。嘉靖帝在位期间,较有作为,社会经济得到一定发展。但晚年宠信权臣严嵩等,朝政败坏,党争日盛。 1567年,嘉靖帝去世,其子朱 即位,改元“隆庆”。隆庆皇帝在位不久,于1572年病逝。之后,其子朱翊钧即位,该年号“万历”,是为神宗。神宗早年,由张居正辅政,推行变革,国势一振。晚年宠任宦官,朝政再度落入宦官手中,政治更加腐败,党争日炽。1620年,神宗去世,子朱常洛即位,改元“泰昌”,但很快便病逝了。其子朱由校继立,改元“天启”,是为熹宗。熹宗皇帝宠信宦官魏忠贤、客氏,不理朝政,政治日趋腐坏,党争愈演愈烈。1627年,熹宗病逝,因无子由他的弟弟朱由检即位,改元“崇祯”。崇祯皇帝虽竭力振刷朝政,意图有所作为,但时局所致已难挽回。 早在天启年间,陕北地区就爆发了农民起义,后愈演愈烈,并形成了以李自成、张献宗为首的两支较大的势力。1644年,李自成率义军攻破北京,崇祯皇帝自缢,明朝灭亡。一部分明朝残余势力在南方相继建立了数个南明政权,但最终都相继灭亡。 【历史特征】明朝是中国古代中央集权、君主专制的政治体制,一个重要的发展时期。朱元璋在确立了全国统治地位的同时,也建立起了一系列体现着浓厚的专制主义国家统治精神的国家体制。这一体制经过朱棣等后来君主的强化、改良与实践,对明代乃至清代社会的演变,都产生了重大影响。 随着明代社会变迁的深化,这一体制的弊端也日益显露出来。北部边疆的挑战与交往、皇权统治的异化、土地兼并与流民的泛生、官僚政治的腐败与党争、商品经济的发展与繁荣以及社会多元文化需求的扩大等,一方面潜在地促进了明初以来社会整合的进一步发展;另一方面也导致了社会冲突的加剧与明王朝统治危机的深化。 面对危机明代的的知识分子群体,在适应社会变迁的基础上,从各个方面展开了一场救时济世的变革运动。王阳明心学的兴起与流布、张居正改革、东林党的崛起以及一部分士大夫群体对西方科学技术的介绍与传播,从不同层面构成了这一时期知识分子群体寻求变革救时的主题。这些变革的努力,虽在一定程度上缓解了社会矛盾,却未能从根本上挽救明王朝灭亡的命运。  南京中华门:明聚宝门遗址

|