当前位置:首页->课程学习->第五章 18世纪文学->知识点二

当前位置:首页->课程学习->第五章 18世纪文学->知识点二

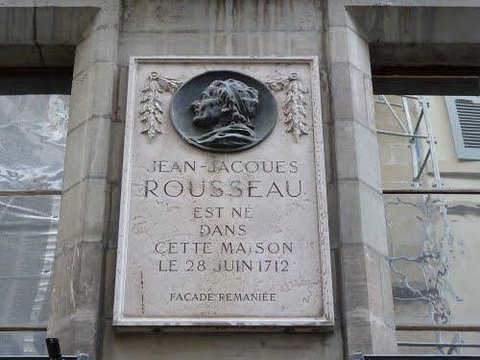

卢梭的生平和创作

教师讲解

卢梭是18世纪法国杰出的思想家、文学家。他的社会政治思想体现了启蒙运动激进民主派的倾向,其文学创作独辟蹊径,是19世纪浪漫主义文学的先驱。

让—雅克•卢梭(1712-1778),出身于日内瓦一钟表匠家庭,幼年丧母,主要由热爱自由独立的父亲抚养。10岁时,父亲因同一法国军官殴斗而流亡异乡,卢梭从此过着寄居和浪游的生活。16岁时,他从日内瓦逃到了法国东南部的萨瓦,此后又过了13年的流浪生活,做过各种行当,遭受过各种痛苦。

卢梭故居

从1731年起,卢梭开始寄居于华伦夫人处。在为华伦夫人代管家务和劳动之余,他刻苦自学音乐、植物学等人文和自然知识,又受伏尔泰《哲学通信》的影响,努力练习写作。这期间的自学为卢梭积累了渊博的知识。

卢梭与华伦夫人

1741年秋,卢梭来到巴黎。在了解巴黎上层社会腐败的同时,他与狄德罗等一些年轻的启蒙学者交上了朋友,并开始为《百科全书》撰稿。他的创作走向成熟。

1761年和1762年,卢梭先后发表了三部最重要的著作:《新爱洛伊丝》、《社会契约论》、《爱弥儿》。

《爱弥儿》(1762)是一部讨论教育的哲理小说。作者在开篇写道:“出自造物主之手的东西都是好的;而一到了人的手里,就完全变坏了。”这是卢梭“自然教育”学说的纲领。卢梭让一个名叫爱弥儿的孩子在一个不受任何文明污染的自然环境中顺其自然地成长,教他如何做人、做事,如何生活,恋爱,让他完全按照自己的本性,在一种理想的自然状态中发展。作者的目的在于使远离自然状态、被社会侵蚀的人们在教育中回归到自然状态。

自传《忏悔录》(1766-1770)回忆了卢梭从出生到1766年被迫离开圣彼得岛的经历,名为“忏悔”,实为对社会的控诉。他控诉社会的黑暗,并坦言自己因人性被扭曲而产生的诸多丑行。《忏悔录》充满了对“自我”的赞扬,表现出资产阶级要求个性解放的反封建精神;细致描绘了作家生活中的各种感受,外部世界因作家感觉的丰富而形成了强烈的艺术感染力。虽然是一部自传,但作品思想内容丰富,完全像一部小说。